;位于平原的城镇则大多为团状、椭圆形及龟背形。直至今日,85%的城镇 ( 或历史中心 ) 仍遵循自然地理特征,并未出现大规模侵占自然的建设行为。

城镇的扩张方式则主要包括新旧衔接和新旧脱离两种类型,不同城镇通常依据城镇外部地形的可操作性进行选择。若城镇的用地局促,则旧区保持原状,另选附近合适的地段建设新区,这一类城镇形态更为完整,呈现出向内发展的特征;位于宽阔平原地带的城镇,新建区可延续扩展旧区的边界,与旧区逐渐形成连续的整体。

2.空间结构

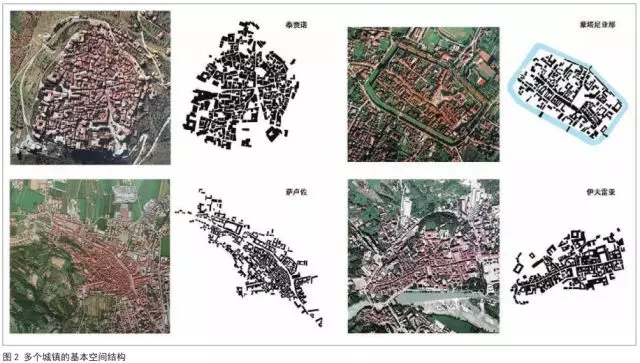

尽管形状不同,但是构成空间形态的要素 ( 街道、地块、广场和标志物 )基本相同,“街道 + 地块”的用地划分是城镇空间的基础。意大利目前遗存最多的中世纪城镇,其空间布局具有相对固定的模板:以城墙为边界,内部空间沿街道伸展,街道中段或尽端设置广场,围绕广场建设市政厅和教堂等公共建筑。无论城镇的形状边界如何,内部空间结构均万变不离其宗,在现代发展中,城镇旧区作为一个相对完整的空间单元更容易融入大尺度的新结构,或作为结构单元与新区有序衔接(图2)。

3.单元

地块作为最小单元成为建构空间形态的主要因素之一,地块单元与地形保持一定的对应性:地形较局促的城镇,建设难以铺展,以不规则形、长条形和狭长带状居多,大多为线性格局,即由1 ~ 2 条主街贯穿,地块厚度为一个院落单元或一层皮,建筑分布均质,之间由鱼骨状步行道沟通。地势平坦的城镇,结构以团状为主,主街呈“十”字形、 “田”字形,地块由3~4个院落围合。

(三)重要标志

1.公共建筑

城镇中最重要的公共建筑是宗教类建筑 — 教堂与修道院,无论数量、位置还是体量都处于显著地位,几乎所有城镇都拥有5座以上的教堂,且都有主教堂。结合城镇总体形态的格局,教堂布局方式分为位于外围或尽端、位于地块内或沿主要街道和集中位于城镇中心地段三类,三种布局类型都是为了凸显教堂的地位。对外,教堂通常位于城镇的代表性方位以强化神圣感与仪式感,同时作为天际线的竖向要素和视觉焦点;对内,教堂作为空间的绝对制高点,高度、体量与普通民居形成鲜明对比,在日常生活中起到精神统领的作用,教堂前的广场通常结合微地形起伏变化营造空间序列与仪式感。

2.构筑物

城墙无疑是城镇中最重要的构筑物,有些城镇建有多道城墙和城堡,伴随城镇的扩展不断新建外廓,有些则是拆除原址重建,或为某座教堂、修道院单独修建,主要功能是防御外来入侵。

3.民居

城镇中数量最多的是均质、无差异的民居建筑,构成了城镇的底面基质,突显了公共建筑和构筑物的重要地位。数量庞大的住宅建筑修复改造成为现今意大利最主要、最基础的建筑改造再利用实践工作,以“合理性灵活”设计理念和技术清楚地表达了“整体性”与“适应性”的内涵。

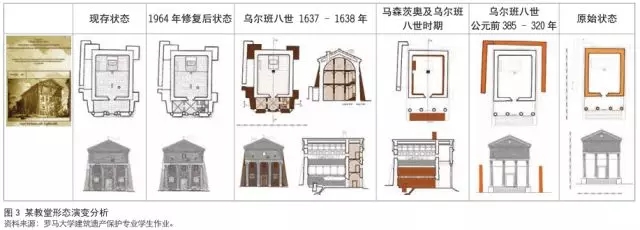

意大利文物修复专家卡萨·布兰迪(Cesare Brandi)的“可逆性、可再处理性、可识别性”文物修复三原则代表了西方文物修复保护的主流观点,对除文物以外的一般建筑修复改造同样产生了深远的影响。即使是普通的民居,也必须通过建筑来源、历史文献、周边环境、平面测绘、形态演变、风格细部、使用功能和腐蚀状况等一系列分析帮助判断建筑价值、改造目标、修复方法与路径、手法与材料(图3)。

(四)小结

从以上分析可以看出,外部影响作为先决条件深深地影响了意大利城镇的起源和发展,其中地理环境为最重要的影响因素;“街道+地块”的用地划分决定了城镇的基本格局和空间形态;教堂、修道院和民居共同构成了城镇聚落。

二 意大利城镇保护的历史阶段与特征

从物质建设和空间形态看,意大利城镇的发展具有强烈的历史延续性和高度统一性,呈现出以时间为轴的发展序列,各时期的建设方向和布局方式各不相同却均有所表达。城镇与自然环境始终融为一体,且无论什么时间扩建、修补,也�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号