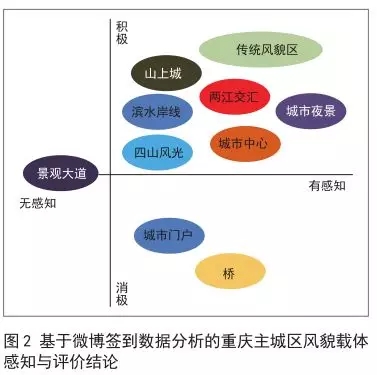

ace=Verdana> 规划使用的数据包括遥感影像数据、地表信息数据、规划业务数据和宏观社会经济数据等,这对于城市运行监测而言远远不够。仅以人口数据为例,需要掌握人口规模、年龄结构、性别结构、学历层次、收入情况、人口分布、就业情况、生育情况、人口短期和中长期流动情况、人口通勤与非通勤出行情况、消费情况等。因此,监测数据要尽可能多维度多视角,对地物数据、人物数据进行不断扩充。除结构化数据以外,还应收集语义等非结构化数据,如文本、图像等数据,目前利用语义和图像进行规划监测的技术正日趋成熟,这类非结构化数据又将为人们开启新的城市认知途径(图2)。

二 人本规划视角下总体规划编制与实施中的数据应用与评价方法

(一)数据定义城市

数据是认知城市的基础,对于城市和大区域尺度,可以定义城市的数据很多,如城市竞争力排名、发展指数排名和全球城市排名等,但对于城市内部特征,如何以数据定义,笔者提出了使用数据综合方法识别城市特征分区和城市联系分区的思路,以形成对城市特征的认知和监测的基础。数据综合是整合单维数据、重组数据关系的过程。将综合后的数据变为描绘空间的要素特征,通过聚类等方法进行城市特征分区。对于城市中各种流数据,同样需要关联到空间中,用于城市联系分区。通过分区定义城市,获得对城市规律的认知,实现对城市运行的监测。

1.建立基于空间单元的特征分区

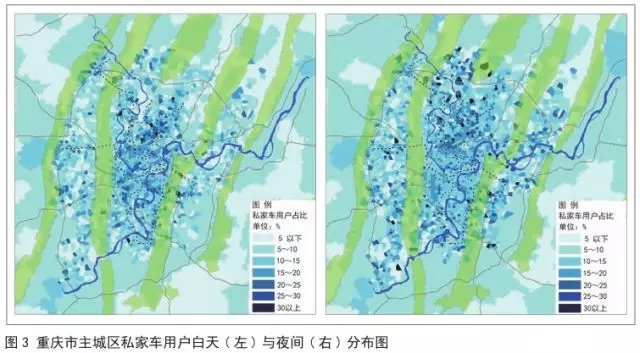

刻画城市特征是城市运行监测的基础。过去一般是利用地表数据、影像数据、用地数据和建筑物数据等对城市进行各类分区,如适宜建设区、限制建设区和禁止建设区,还有工业区、商业区和居住区等,这些都是基于自然特征、用地性质的分区。这种基于物质特征的分区还不足以反映城市的活动,因为人的活动、城市空间被叠加了更为丰富的特征,将为城市空间分区增加新的内涵和价值。例如,根据私家车用户分布情况可以刻画私家车昼夜分布图(图3),发现昼夜空间变化规律,进而与人口通勤特征、交通设施分布进行联合分析,便可以监测不同地区的交通模式差异,为城市交通改善提供依据;年龄结构可以刻画老龄人口分布强度分区、学龄儿童分布强度分区,将其与公共服务设施分布情况结合分析,可以发现公共服务设施配置中千人指标设置、服务半径设置与实际需求不符合的情况,进而辅助规划或管理的调整。又如基于各类灾害风险影响下的人口分布和城市功能分布分区,有助于指导自然灾害或危险源的风险评估,以及相关防灾避险设施的布局。除了单要素画像,还可对不同空间单元进行组合画像,获得空间上的群体形象和单元特征,进行多维数据的聚类分区。

2.建立基于空间单元的联系分区

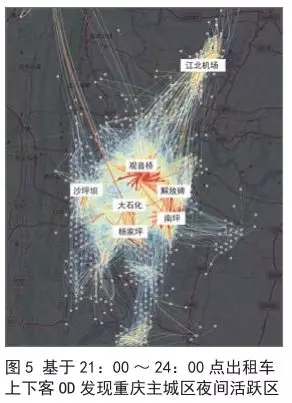

城市内流动的人、物、资金、交通及信息构成了扑朔迷离的城市脉动,是城市中最难刻画的特征。通过对各类流动的聚类分析可以获得基于实际发生联系的单元之间的空间关联。例如,通过手机信令数据识别职住 OD,形成基于居住地的就业空间分布,可以发现不同类型居住区的就业空间特征(图4)。基于出租车夜间时段OD的分析发现了城市夜间活跃区域,有助于认识不同时间维度上的城市功能和空间特征(图5)。的社会经济联系和区域辐射范围,相比采用经济规模、重力模型估算的区域辐射范围,是更为真实的联系分区。

(二)规划实施与城市运行合理性评价与监测

总体规划只能负责纲举目张,而实施的系统性则要通过系列的评价标准来考量。用地、功能、建筑、人口、基础设施和公共服务设施等在规划实施中会相互作用,产生连锁反应,如不能及时、全面反映,就会错过政策联动调整的时机,造成土地、资源的浪费和政府经营城市的风险。总体规划改革要求规划目标指标化 — 可分解、可落实、可考核,通过目标的指标化,评价指标的实现情况,以此展示规划实施的阶段性成效。但是,某些指标需要反映存在的问题和产生的原因,如城市功能,仅用建设用地的实现率、经济指标或人均指标,不能完全反映布局是否均衡、功能是否协调、使用是否有效,以及是否满足人的需求,因此在某些方面,阶段性成效指标无法适应预警城市运行的要求。

通过城市分区重新认识城市是人本规划视角下城市运行监测的基础,监测的根本目S�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号