| 【规划师论坛7】集体行动视角下的社区规划辨析与实践 |

| 规划师杂志社 2018-06-04 09:30:02 |

| |

易建立和维持。④群体自我决策的能力越强,越利于成员平等地参与公共决策和监督,推动自组织安排和“公共选择”。 综上所述,就社区发展而言,维持社区成员稳定、强化成员互惠互信的紧密社会关系、引导合理规模的群体自组织是促进集体行动及社区成员在正式和非正式的集体选择中有效治理“公共池资源”,实现公共物品有效、持续供给的关键所在。

二 集体行动逻辑下的社区规划辨析:对象、目的与手段

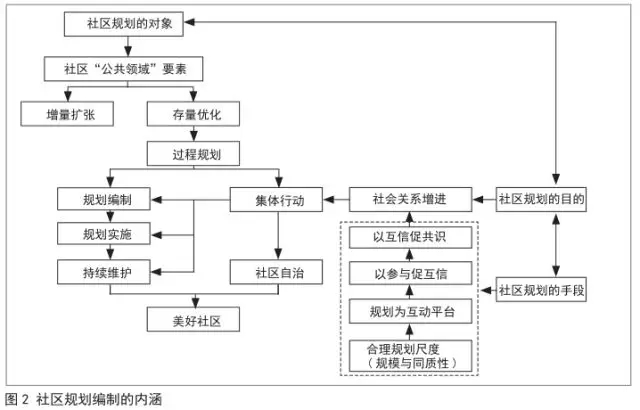

上述理论辨析阐明自上而下的政府供给、理性经济人的市场难以保证“公共池资源”的有效供给和持续维护,而自治群体的集体行动则是可行途径。由于社区规划面对的是存量空间、建成环境及社区的公共领域,触及社区居民这些既得利益群体,传统的注重物质形态的精英式规划已不再适用,调动社区居民开展集体行动的过程规划成为必然。然而,社区规划应以何为目的并采取何种手段来实现,需要从集体行动逻辑的视角进行辨析(图2)。

(一)社区规划的对象

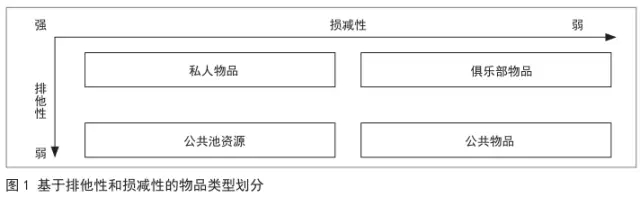

社区作为一个相对独立的社会单元,是整个社会的微观缩影。社区规划缘起于化解社会发展中的各种矛盾和满足社区可持续发展对物质与精神层面的客观需求。因不同时代的矛盾和需求差异,城乡规划领域的学者们对社区规划的对象认识不一,主要表现为关注点从单一的物质空间环境转向社会与经济维度,进而向“空间生产—社会关系”的深层互动延伸。然而,正如朱介鸣所述,城乡规划本质上是为应对市场失灵,是通过规避负的外部效应来促进“公共利益”的最大化。社区规划作为城乡规划的一个领域范畴,其对象必然也是社区发展的“公共领域”,既包括广场、景观、绿化、道路交通和服务设施等社区公共的物质空间环境(硬环境),又包括社区的经济发展、人文特质及成员间的社会关系等公共范畴的社会经济环境 ( 软实力 )。不管是硬环境还是软实力,都具有“公共池资源”的物品属性。例如,广场等公共空间相对于纯公共物品而言,可以排斥社区外的人使用,但相对私人物品而言,其使用权归属社区所有成员,具有一定的非排他性;同时,由于无偿使用及缺乏明确的所有权主体,其容易出现“过度使用”或缺乏维护的问题,在消费上具有强损减性。为此,社区规划的对象是社区的“公共池资源”,需通过社区成员自组织的集体行动来实现其有效供给和持续发展。

(二)社区规划的目的

空间是社会关系的载体,二者互为“标”“本”。长期以来,在我国快速城镇化背景下,不论是以物质空间规划为核心的居住区规划,还是早期聚焦物质和社会经济空间的社区规划都倾向于将空间的美化与优化作为社区规划的根本目标。这种重“标”而忽略“本”的规划目标设定带来的是终极蓝图式的精英式规划:规划方案源于政府、规划师或市场精英的主观意志,倾向于蓝图的设定,也倾向于单纯经济利益导向的空间设计。社区发展中的两个主要问题也因此逐渐显现:①精英式规划引导的居住空间供给忽略了自下而上的诉求。社会以“脚”投票,选择居住空间,展现对规划认同与否。社会阶层在空间上分化与隔离,经济利益导向的空间设计忽略了人作为社会产物对交往的需求。如此,传统的“熟人社会”转为“生人社会”,社区成员间的社会关系疏离,社区归属感与凝聚力弱化。居住空间对社会关系的孕育作用不强。②社区社会关系的疏远,使短期便可造就的居住空间也可在短期内迅速衰退,使原本可以优化利用的空间闲置。大量起初定位高端的居住小区随后经历公共环境的迅速退化,大量以美化和营销为目的设计的景观水体随后成为安全隐患,社区大量闲置用地与停车等空间不足并存。为缓解社区衰退,政府自上而下大量供给的设施“有供给无使用、有建设无维护”。这显然需要社区规划重塑目标,“标”“本”并重。

美好的可持续发展社区是社区发展的最终目标,但集体行动的逻辑说明实现这一目标应该坚持社区成员这一主体地位,应培育社区成员内生动力来“共同缔造”,应在追求美好空间环境的同时优化社会关系。具体可从两方面论述:①重“标”,修复或提升社区公共空间环境的品质。区别于精英式规划,社区规划应强调过程性规划,本着利益协调的角色,调动社区成员在规划编制与实施过程中的全程参与,将集体行动贯穿于规划的始终,以制定出符合绝大部分成员共同意志的方案、实施计划和管理制度。②重“本”,增进成员互信、倡导集体行动、培育群体自治能力。这便要求社区规划编制人员回归人的社会属性,在物质空间规划设计的各个环节,有意识地增进成员间� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号