进程中发挥着不同的作用。1949 年以前大多是自建住宅,1950 ~ 1980 年是公有建房主导,1981 ~ 2000 年是公有建房与集体安置并行,2001 年至今以商品住宅开发为主导。随着城市建设管理的制度化和规范化,私人自建住宅越来越少。“改造低洼地段”、“旧城改造”和“退二进三”等系列地方政府主导的内城更新运动及房地产开发行为使得现代尺度的商业建筑、商品住宅在内城全面铺开。居民不断提高的物质与文化需求催生各类设施的自我发展,在市场经济作用下自发生长于地块街道之间。自下而上的适应性建造灵活、机动,满足内城居民活动需求,为居民生活提供了便利,成为内城公共设施的重要补充,但总体的建造品质较低。

二 公共性的旁落:内城街道社区公共空间的现实问题

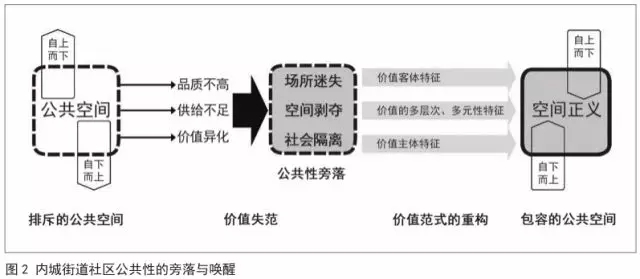

公共空间作为城市空间的共享领域和稀缺资源,已不再是一个中立的空间,而是城市各种社会力量博弈争夺的焦点。在权力、资本与社会各种力量的影响下,公共空间存在价值异化、供给不足和品质低下等问题,导致街道社区的公共性旁落(图2)。

(一)公共空间价值异化:社会隔离

以增量为导向的快速城市化着力推进新区开发,内城更新长期滞后于社会发展。见诸报刊的各类文章将内城更新称为“旧城改造”,从语义上就带有明显的负面倾向,严重遮蔽了内城历史空间的文化厚度和社会生活的多元活力。城市更新先后被异化为以低洼地段改造为目标的“空间置换”运动和以房地产为驱动力的“空间谋利”行为,正是由于城市更新价值观念的缺失、社会主体的缺位、动力机制的不合理,“使得城市更新所推动的城市空间再生产演变成为权力资本联合体推动空间价值再创造、集中和剥夺空间剩余价值的工具”。在商品经济的诱导下,街道社区公共空间中居民原有的社会交往场所被商业化空间取代,造成内城街道空间庸俗化,仅满足个体物质欲求的公共空间丧失核心价值。私人领域对公共空间的不断侵蚀剥夺了居民的公共参与权,消解了公共空间的凝聚作用,加剧了社会隔离。

(二)公共空间供给不足:空间剥夺

超大尺度的“市民广场”、宏伟壮观的“楼堂场馆”、景观优美的“中心绿地”掩盖了公共空间在供给总量、结构和内容方面存在的缺陷,日常公共设施配置不足造成了一定程度的“空间剥夺”。社会学家将“空间剥夺”分为绝对剥夺和相对剥夺。绝对剥夺指满足基本生存需求资源的缺失,相对剥夺强调处于弱势地位的人因资源分配不公而产生的一种失落感。公共空间的缺乏深刻地影响着城市居民的心理状态、价值观念和生活方式,造成社会阶层排斥和公民意识缺失,弱化了城市居民对城市建设的责任意识与参与意识。内城公共空间先天性缺陷和政策性忽略加剧了空间异化,内城基础配置与现代城市生活有较大差距,公共空间与设施严重匮乏。历次内城更新主要应对居住设施与环境问题,公共空间的非盈利属性使其得不到政府的更多关注,公共空间需求被长期忽略,因而造成公共活动和文化设施不足。

(三)公共空间品质不高:场所迷失

场所精神的迷失与空间供给匮乏直接相关,前者是后两者发展到一定程度的必然结果。内城街道空间不仅仅是社区与城市居民公共生活的发生地,还是城市记忆的储存器,共同构成了城市独有的风土和文脉,“场所感”正是来源于内城街道空间。“场所感不仅使我们感受到城市的一致性,更在于使我们所生活的区域具有了特殊的意味。这是我们熟悉的地方,这是与我们有关的场所,这里的街道和建筑通过习惯性的联想统一起来,它们很容易被识别,能带给人愉悦的体验,人们对它的记忆充满了情感”。自上而下的大规模拆迁和“现代性”建造忽略了居民的差异化需求,造成对历史文脉和在地生活的破坏,内城街道空间的有机性与多样性不复存在,私人领域与公共空间的情感关联和功能联系疏远。与此同时,公共设施的设计水平和建造水平较低,人们在内城街道空间的活动品质低劣,从而加剧了公共精神失落。

三 公共性的唤醒:基于空间正义的内城社区更新治理价值范式

2016 年“人居三”大会发布《基多宣言》,提出“我们共享这样的城市愿景:平等地使用和享受城市与人类住区,寻求促进包容性,确保所有现在和未来的居民,没有任何形式的歧视,可以在正义、安全、健康、方便、能支付的、韧性和永续的城市和人类住区定居、生产,并提高所有人的生活质量,促进繁荣”。公共空间作为�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号