0 src="/eSunSoft/UploadFile/2018525111211147.jpg">

二 析微察局 — 成效与隐忧

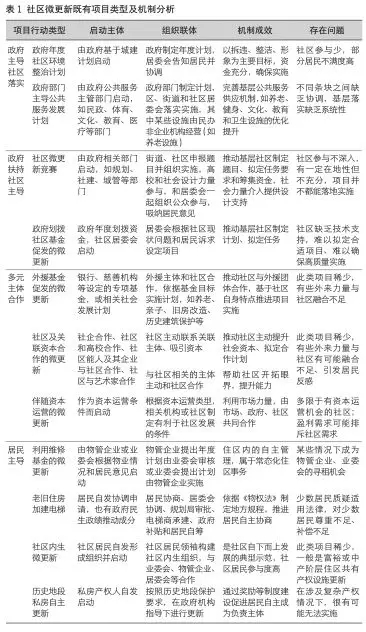

基于社区微更新两个圈层的认识,笔者梳理了至今出现的若干种社区微更新项目行动类型及其机制 — 启动主体、组织联体,分析机制成效和存在问题(表1)。

(一)机制成效

社区微更新在多元力量推动下,涉及多种权属类型空间:既有小区业主共有产权空间的微更新,也有社区公共设施和空间的微更新,还有居民住宅的微更新;既有公房微更新,也有商品房小区微更新,还有混合住房产权的历史住区的微更新。在多元力量推动下,微更新基本涉猎到社区物质空间的方方面面,关联民生、景观、文化与经济等多要素,形式多样、表现丰富。制度环境方面的成效体现在以下3个方面。

(1) 政府民生服务意识大为增强,服务能力也在快速提升。政府主导、社区落实的项目因为资金充分,由政府责任主体负责,所以环境整治计划、公共服务提升计划的覆盖面是最广的,如南京主城所有 2000 年前的老旧小区将在“十三五”期间被整治完毕,通过资产盘整落实居家养老和社区养老服务设施也在所有社区快速推进。对于以社区决策为主的微更新竞赛和社区发展基金运作,政府或作为启动者的角色、或作为资金提供者,一些城市政府对于社区微更新中的简易项目还开辟了绿色审批通道。在居民主导的老旧住宅加装电梯项目中,地方政府制定规程,以法律程序引导居民合理合法、协商推进项目,起到了至关重要的作用。

(2) 社区能力得到初步培育,自下而上的决策力在增强。首先,所有的项目类型中,基层社区居委会都不可或缺,其能力在这些项目中得到历练,包括制定计划、筹集资金、洽谈合作、召集公众参与、培育居民议事、协调矛盾与落实项目实施等。其次,这些项目或多或少组织了公众参与,居民参与意识和能力有所增强。而一些项目本身就是由居民自组织或者有能力的业委会发起,这些成功的社区自治经验对于广泛推进社区治理具有重要示范意义。

(3)社区发展支持性主体在成长,尤其以非盈利机构的发展最为明显。可喜的是出现了多元主体合作的项目,这些主体有的与社区有关联、有的纯粹是援助性主体、也有出于资本运营目的的市场主体,这些主体和政府、社区乃至居民之间的协同合作,促成信息交流、思维碰撞,出现了一些具有创新精神的项目,为社区注入新鲜活力。这些支持性主体中,高校等非盈利机构的作用最为显著,不仅是参与微更新竞赛的主力军,也藉由科研、教学和实践结合的服务社会目标与人才培育理念,通过工作坊、设计营等方式贡献高校智力与知识资源。

(二)机制隐忧

然而,从不同类型社区微更新分布情况看,其多元性是非常受限的。大多数为政府推动或政府扶持出资的项目,且大多是没有触及复杂利益关系的户外环境改善项目。一旦涉及到权属关系、需要动用维修基金,在部分居民得利、部分居民受损或部分居民不得利的情况下,由于缺乏共同商讨的环境和程序、缺乏有能力、有公信力的社区权威协调,行动常常化为泡影,衰败迹象将继续恶化。此外,由于缺乏鼓励政策和引导机制,外来力量与社区良性合作的项目少。这些隐忧可以归结为以下4个方面。

(1) 社区自主更新能力不足。基层社区居委会作为重要的上下媒介,其能力差异较大。在一些微更新竞赛作品选择过程中,有的居委会难以在众多方案中选出最佳方案。社区居委会承担繁重的行政服务工作,难以抽出人力和时间进行充分的社区意见征集,对于一些难题由于缺乏应对手段也常常采取回避态度。业委会在社区更新方面的重要性也因各住区而异。相当多的业委会没有很好地履行社区公共议事职责,难以获得居民信任。而业委会能力低也将影响到物业管理公司在社区福祉方面的作用。现实中一些老旧小区甚至连业委会和物管公司都没有。

总体上,社区难以从较高的发展目标和整体目标上规划社区发展、制定微更新计划。由于缺乏系统性视野,容易出现“头疼医头、脚疼医脚”的情况,如一些老旧小区微更新将增加停车位作为主要目标,却没有考虑停车位也将挤占老旧小区其他有限的空间资源,现实中也出现了由此而引发的有车居民和无车居民、有车位居民和无车位居民、受影响居民和项目实施者的矛盾。

(2) 公众参与深度、广度不足。如果是政府出资,大多数居民乐见其成,但如果项目拖延或带来其他不便,居民可能会因为项目信息不透明而产生不解甚至抱怨;按照公众参与阶梯理论,这种�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号