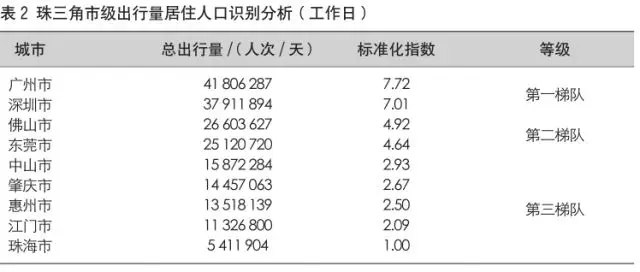

出行量可以在一定程度上体现城市人口和经济的规模。本研究试图从手机数据出发,通过出行特征分析及数据扩样、校核,推算各城市人口的总出行量,进而划分城市规模等级体系。以人口总出行量最低的城市标准化指数为 1,对珠三角9个城市人口的出行量进行标准化处理,可以看到珠三角城市群形成了“2+2+5”3 个梯度等级,广州、深圳的人口出行量最高,处于发展的第一等级;佛山、东莞的人口出行量位于第二梯队;惠州、中山、江门、肇庆和珠海为第三梯队。

广州、深圳作为珠三角的双核,各自拥有难以取代的中心地位。广州作为行政中心,在生产性服务、区域物流等方面具有强大的组织能力;深圳作为最为成功的经济特区,拥有高度成熟的市场环境,其众多本地民营企业已形成巨大而稳定的商业生态,并通过区域产业分工,产生强大的辐射能力。

佛山、东莞尽管各自成长的路径和模式不同,且与外部城市的联系还不够强,但随着区域一体化程度的不断提高,均与相邻的广州、深圳融合,形成了连绵一体的都市区,广—佛、深—莞的联系已不再局限于生产,而是涉及广泛而密切的日常通勤和生活联系。相较于广州、深圳以服务为主的中心地位,佛山、东莞更多是承担生产职能。

相比较而言,虽然中山、珠海城镇化水平较高,但出行总量与惠州、江门和肇庆等外围城市处于同一层次(表2)。

(二)基于城市相互作用强度的珠三角城市群空间格局分析

本研究根据手机信令数据,分别以市级行政区和区县级行政区作为分析单元,通过对城市间联系强度、交通廊道和联系强度空间分布的分析,总结珠三角城市群的空间格局。

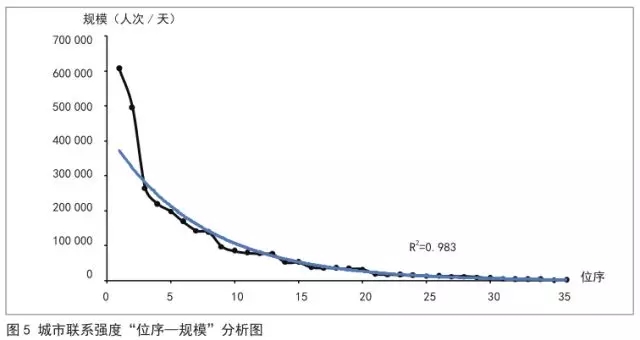

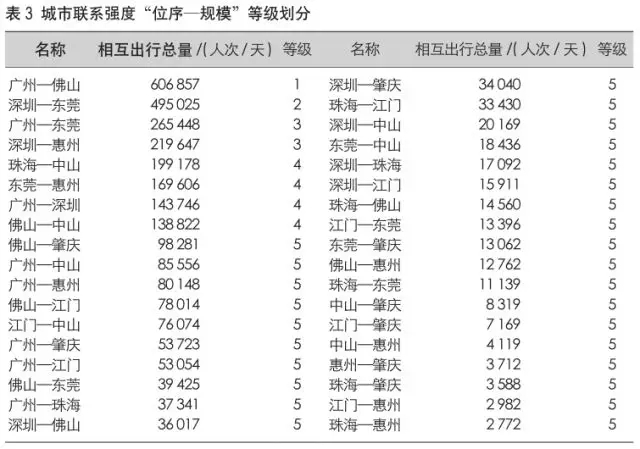

(1)从城市间相互联系强度看(图5),通过“位序—规模”法则测算,呈现出显著的等级集中特征。根据“位序—规模”特点,城市间相互联系强度可以分成5个联系等级,联系等级最高的是中部的广州—佛山,工作日超过 600000人次 /天,广佛同城化水平高;第二等级是东部的深圳—东莞,工作日联系强度接近 500000 人次 / 天;第三等级是广州—东莞、深圳—惠州,联系强度在200000 ~ 300000 人次 / 天;第四等级是广州—深圳、中山—珠海、东莞—惠州、佛山—中山,联系强度在100000~ 200000 人次 / 天;第五等级是联系强度低于 100000 人次 / 天的城市( 表 3)。可以看到,广州和深圳两大核心城市联系明显较弱,相互间缺乏深度协作,难以协同带动城市群的发展。中部的广佛、东部深莞惠之间联系程度高,同城化特征明显。西部珠海、中山联系相对较为紧密,呈现一体化发展的雏形特征。外围的江门和肇庆与珠三角其他城市的联系程度不高,需要进一步融入珠三角的发展。

(2) 从交通联系方面看,珠三角城市群形成“两纵两横”的交通走廊,其中“两纵”为广州—东莞—深圳交通廊道、佛山—中山—珠海交通廊道,“两横”为广州—佛山交通廊道、广州—东莞—惠州交通廊道(图6)。从联系强度看,广州—东莞—深圳走廊是城市群的主导性发展廊道,珠江东西两岸差异显著,西岸内部联系较弱,城镇发展落后于东岸。西岸内部联系较弱,各城市以加强与广深联系为导向,主要形成以广州为中心的南北向走廊式的交通设施布局模式,而与东岸深圳及香港的联系受跨江通道不足的影响尚未建立起便捷的联系,极大地制约了西岸城市的发展。

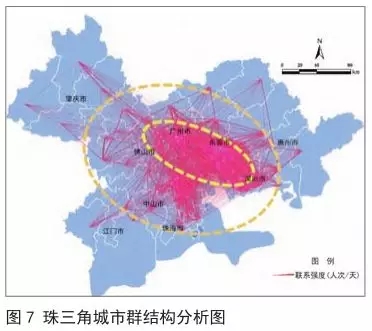

(3) 为进一步细化分析珠三角内部城镇关系,以区县级行政区为边界 (由于东莞和中山没有划分区县,两市按照镇级进行划分 ),将珠三角划分为 105个单元,建立城镇联系模型(图7)。可以看出,广州、佛山、深圳和东莞4个城市形成强互动关系,其联系突破城市行政区的限制,形成高密度连绵集聚的轴带状联系;肇庆和江门形成低度关联的整体分散格局;中山、珠海和惠州均表现出向广州、深圳两大中心城市集聚的空间指向性,总体上形成了内外两圈层网格化的格局。

(三) 基于区域重大设施的广深城市辐射范围分析

本研究选取了中央商务区 (广州珠江新城、深圳福田商务区 )、机场 ( 广州白云国际机场、深圳宝安机场 )、港口 ( 广州南沙港、深圳盐田港 ) 分别对广深两个中心城市在珠三角城市群的吸引力范围进行分析。首先,确定区域重大设施的空间范围,其次通过手机信令大数据分析的 OD 流动轨迹,识别出珠�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号