赋予其“与县级政府基本相同”的管理权限。2013 年,青岛市提出 5 个强镇成为首批“镇级市”试点,率先在“镇级市”的理论和实践上进行探索。2014年,国家发改委等 11 个部门印发《国家新型城镇化综合试点方案》,从镇到市的实践活动在全国全面开展。2015年,陕西省开展小城市培育试点工作,从省级重点示范镇中选出大柳塔镇、蔡家坡镇、庄里镇和恒口镇4个强镇作为“镇级市”试点。

(三)“镇级市”与就地城镇化

2013 年,中央城镇化工作会议明确提出:“全面放开建制镇和小城市落户限制,严格控制特大城市人口规模。”随着我国户籍制度的深入改革,从事非农产业的转移人口市民化进程加快,建制镇与中小城市将成为城镇化的主要载体。一方面,农业转移人口进入大城市,在知识技能的限制下参与较低端的劳动分工,收入水平较低,难以在大城市中“安家”,实现身份上的转变,相比之下,小城镇安居的“门槛”要低很多;另一方面,大多农民工具有“大城市挣钱,回老家安家”的家乡情结,小城镇具有社会层面上的优势,与周边的农村联系紧密,延续着原有的地缘和血缘关系,减弱了融入城镇生活时“异乡人”的心理隔阂。因此,依托“镇级市”战略,可以补足小城镇过去发展的短板,提供优越的公共服务和就业机会,吸引周边农村地区居民就地城镇化和承接外出人口回流,实现农业转移人口在空间、职业与身份上的彻底转变,解决大城市拥挤、农村空心化 ( 老龄化 ) 的城乡二元化问题。

二 差异辨析:西北地区“镇级市”的特殊性

(一)发展阶段

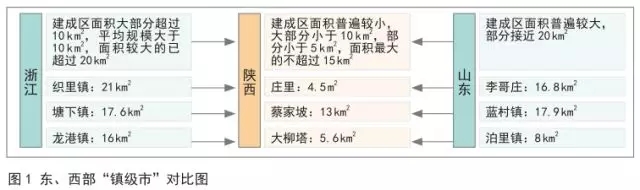

相比于东部地区,西北地区的“镇级市”制度改革起步晚、空间规模差距大。2010 年后,浙江省、山东省相继开展小城市培育工作,“镇级市”建成区规模大多接近 20km²,镇区建设初显现代化城市形象。而陕西省是在2015 年国家出台相关政策后才开始启动培育工作,“镇级市”建成区规模普遍小于 10km²,仍处于非城市非乡村的阶段,如庄里镇、大柳塔镇的建成区面积约为 5km²( 图 1)。

(二)经济和产业

西北地区“镇级市”的产业类型多为重工业,依赖资源要素和国营企业,民营经济不活跃,生产性服务业尚未发展起来,产业抗风险能力不强,如庄里镇支柱产业是以中冶陕压厂 ( 国企 ) 为代表的机械制造业。相比之下,东部地区“镇级市”的产业类型多元化,民营经济活跃,服务业也较为发达。

(三)人口和城镇化

按照国家最新的镇改市要求,镇区人口应达到 10 万,西北地区可相应放低标准。目前东部地区浙江省、山东省的“镇级市”镇区人口普遍超过10万,城镇化率大多为 40%~ 60%。然而,西北地区小城镇长期以来都是高人口流出地,农业转移人口向东部地区大城市集聚,大部分“镇级市”人口规模为5万~ 10 万,虽然近几年城镇化进程加快,但产业和公共服务对人口吸引动力不足,部分城镇化率存在虚高问题。例如,浙江省龙港镇建成区人口是陕西省庄里镇的4倍,但中小学数量却是庄里镇的10倍之多,并拥有大型体育中心等城市级水平的公共服务设施(图2,图3)。

(四)培育程度

基于上述分析,东部地区的特大镇在产业体系、经济水平与城镇规模上都已经达到小城市水平,但由于行政管理制约了城镇进一步发展。从这个角度来说,“镇级市”政策对于东部地区特大镇是自下而上的需求,有助于解决“小马拉大车”的制度束缚。相比之下,“镇级市”政策对于西北地区的大型镇更像是一种自上而下的刺激发展模式,依托“扩权”促进城镇产业和人口的吸引能力,提升公共服务水平,带动县域经济发展。

三 现实反思:西北地区“镇级市”的困境

长期以来在“乡财县管”“收支分离”的行政管理体制下,城市在资金分配、土地利用和投资吸引上具有绝对的主导权,争取资源以谋求经济快速发展,转移低效益、高污染产业到周边小城镇,造成小城镇贡献多而回报小,从而陷入发展越来越困难的处境。西北地区的“强镇扩权”工作起步较晚,社会治理能力尚未成体系,“镇级市�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号