资源环境形势严峻,人地矛盾突出

随着旅游开发的深入,汤山温泉水的开采量逐年增加,但其回补速度远不及消耗速度,资源难以持续利用。据调查显示,汤山温泉水的开采量从 20 世纪 60 年代的 500 吨 / 天,增加到目前最高日出水量 1.5 万吨。开采量的剧增导致温泉井从自流外涌到现在温泉净水位以每年1m的速度下降,部分温泉井的水位埋深已经达到百米以上。此外,汤山周边曾长期进行着开山采石、露天采矿和工程取土等活动,周边山体存在大量的停产采石宕口,生态环境破坏严重。作为资源型旅游特色小镇,汤山应改变对温泉资源无序、掠夺性的开采,保护温泉资源。

(二)产业与就业问题增多,城乡关系紧张

在旅游引导的新城开发和原社区拆迁重建的过程中,均面临着新的发展难题,一是新建的旅游城镇缺乏人气和活力,二是征迁后居民生计难以为继。其主要有以下五个原因:①旅游度假区的定位和引进项目过于高端,新岗位对劳动力的需求与本地就业结构严重脱节。②“一站式”的旅游综合体项目分布集中,既无法为周边带来更多消费动力,也不利于带动当地居民的就业和创业。③以往的规划很少考虑将小尺度、以步行为主的城镇街区与旅游项目结合起来进行开发,无法形成高品质的商业业态和气质风貌,旅游景点与服务设施缺乏良性互动,对旅游相关群体的吸引力不足。④新城基本采取“整体规划、统一征迁”的建设模式,将居民集中安置到旅游区外,如此一来不仅使旅游度假区失去了原有城镇发展的基础,还隔断了安置社区与旅游区的联系。⑤农村安置社区的居民呈现劳动力素质低、人口老龄化的特征,大量劳动力只能在旅游度假区从事蓝领工作或者非正规就业,难以获得良好的就业创业机会,无法分享旅游发展的红利。

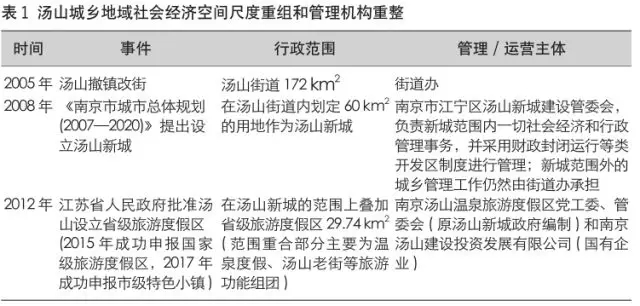

(三)行政体制调整频繁,尺度关系紊乱

为了更高效地吸引投资,快速地启动汤山新城的建设,汤山进行了多轮城乡地域管理机构重整和社会经济空间尺度重组。在2005~2012年短短八年内完成了由撤镇改街到设立汤山新城再到设立汤山温泉度假区的三次空间尺度和发展定位调整,并相应地设立了不同的行政管理主体 (表1)。然而,频繁调整的行政机构因其事权不清、边界不明,以及规划管治工具的缺位,导致其对所辖地域的管理效力大大降低:一方面,已有的规划和编制办法不能及时调整,难以作为管理和建设的依据;另一方面,行政调整后编制的《汤山新城总体规划(2009—2030)》更侧重对中心镇区的规划,其他镇域范围的规划内容则达不到管理的要求。此外,由于旅游产业培育的周期长、资金缺口大,地方财政还需依赖居住用地的土地出让收益和工业园区的税收。因此,地方各级政府在利益诉求点上产生了矛盾,造成了下位规划与上位规划的冲突:在城镇规模上,市区两级都希望对用地和人口规模进行有效控制,建设低密度、环境宜人的旅游小镇;镇街一级却希望进一步扩大城镇规模,规划更多的增量居住用地和工业用地。

同时,在全域旅游战略背景下,旅游度假区这种仅限于景区旅游和景点旅游的发展和管理模式,已与发展城乡经济互动的旅游产业体系产生了矛盾。汤山在 2008 ~ 2012 年启动了旅游度假区开发,几乎把所有的土地资源指标和投资都集中在新城的核心区,导致核心区建设用地面积三年内增长了 65%,汤山温泉周边的片区也已基本完成基础设施建设。这种不可持续且不可推广的旅游度假区高强度开发模式对外围乡村地区的旅游发展空间无疑是一种压榨和剥夺。

三 汤山街道城乡总体规划实践

(一)规划背景

汤山街道总面积为 172km²,位于南京市江宁区北部,距南京市主城区约30km,距上海市约280km,处在沪宁城镇带上,交通条件优越。汤山温泉资源丰富,环境清幽宜人,历朝历代皆为出游览胜之地。

改革开放以来,汤山作为城郊小城镇沿着“以园区工业化带动城镇化”的常规路径发展,并成立了市级的高新技术园区。直至 2005 年,汤山街道开始改变发展思路,围绕温泉资源进行旅游开发,相继引入了颐尚温泉、欢乐水魔方等旅游项目。2008 年,为落实南京市总体规划要求,相关部门在汤山街道内划定 60km²的用地作为汤山新城,以打造国际温泉名城。2011~2015年,汤山完成了市级、省级、国家级旅游度假区的三级跃升,成为南京大都市区“一主、三副、九新城”结构中唯一一个以旅游为特色的新城。2017 年,汤山温泉养生小镇成功入选首批南京�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号