划建设行为进行检举和监督的权力与责任。

(二) 基于各主体视角的博弈过程分析

(1)需求主体视角。

由于原控规的控制指标不能满足其发展需求,需求主体向本地区规划管理部门提出调整申请,规划管理部门根据经验和相关法规判断是否符合申请条件。一般来说,控规调整的项目申请管理都十分宽松,往往只要不触碰强制性内容,任何单位都可提出申请,任何地块都有可能进行调整,即便涉及强制性内容,在某些特殊需求下也有调整的可能。

根据笔者的统计分析看,控规调整中非公益性投资项目占 70%以上,实现利益最大化是控规调整的主要目的。不论是生产型企业、经营性企业、房地产开发企业、机关单位还是其他机构,任何单位在控规调整所能干预的城市开发中追求自身利润最大化都是无可厚非的。但市场需求者的利己行为可能以“害他”为代价。例如,开发商为“平衡资金”提高容积率,使其超出片区控制的上限,造成开发量激增,而提供的公共服务设施又不能满足片区实际应配套的需求,这便是“害他”的表现。以开发商为主的这类需求主体在控规调整中的利益诉求往往表现为:争取最大开发强度,获取土地利益最大增值,同时尽可能减少对公共设施与公共空间的供给。

由于调整控规所获利润远高于为此所花费的经济、时间、资源等总成本,需求主体为实现自身利益的最大化,通常会采取两种做法:①依靠资本优势与政府结盟或谈判,获取更高的调整限度;②与技术论证单位结成雇佣关系,使调整项目的合理性和必要性论证朝着预期结果发展。

(2)论证主体视角。

由于论证主体作为“代理人”的双重身份,常常会出现两种情况。第一,作为市场需求主体的论证“代理人”,技术论证单位大多会听从雇主的意愿,然而雇主的“需求”可能会以“害他”为代价,论证单位为了迎合市场需求主体的“利己”诉求,对调整中存在的不合法或不合理问题采取“变通”“回避”等处理方法,以为市场需求者掩盖“害他”情况。例如,针对居住用地容积率超过上限、绿地率低于下限的问题,采取“拆迁参与平衡”“内部总量平衡”等方法“变通”处理;再如针对商业用地建筑限高突破上限的情况,通过“有选择”地论证来“回避”处理等,以下两个案例便可窥见一斑。

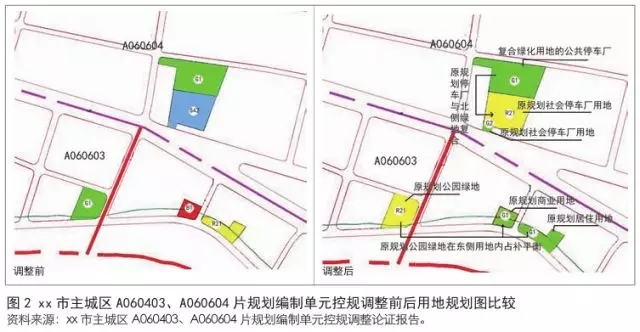

①案例 1:A060604 片规划编制单元内西侧公园绿地被调整为二类居住用地,东侧商业用地和居住用地被调整为二类居住用地(图2)。调整后西侧公共绿地明显减少且居住用地的绿地率低于相关规定的下限,论证却以东侧用地占补平衡来“粉饰”。

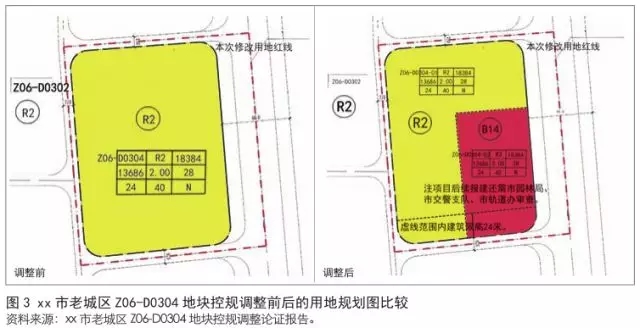

②案例 2:Z06-D0304 地块用地性质为居住用地 R2( 图 3),调整后划分为两个地块,其中一个地块用地性质不变,另一个地块用地性质修改为旅馆用地 B14,两个地块容积率均由 2.0 调整为3.0,建筑限高均由24m调整为76m。调整后的方案中某栋商业建筑为26层,超出建筑限高的上限值,论证报告中仅以“建筑高度增加满足城市景观需求”作简单评价,有选择地“回避”调整中建筑限高超出相关规定的不合理问题。

另一种常见的情况是,由于属地方政府管理,某些事业性质的技术论证单位大多会听从规划管理部门的意愿。常从服从领导的心态或保障长期设计市场的角度考虑,论证的客观性大打折扣。受聘于公众的规划咨询服务形式尚未出现。因此,论证单位自然为政府或市场需求者服务,对于公众利益,只能是兼顾甚至是忽视。

(3)辅助论证主体视角。

相关部门和专家理论上应对论证过程及审查决策行为起到一定约束作用,这是安排此种参与机制的意义所在。但在当前的制度安排下,这两者在控规调整中的权责很弱。对于与规划管理部门平行的相关部门 (当前法规中并未明确是哪些部门 ) 来说,无权去影响调整结果。对于技术专家来说,他们并不明确对某些特定团体负责,在调整论证中很难形成对立的意见冲突。一方面由于对情况不熟悉、受领导干预和审查仓促等原因,相关部门和专家对调整项目能有怎样的认识并且能提怎样的意见都是不确定的;另一方面相关部门和专家的意见是否被技术论证主体与规划管理主体所采纳,常常不得而知。

例如,在某案例中,论证专家对被调整商住用地容积率过高的情况提出异议,并提出应适当降低,�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号