| 【规划广角】社会资本视域下城市更新可持续推进策略 |

| 规划师杂志社 2018-03-28 10:24:35 |

| |

本对城市更新具有较强的解释力,可以审视当前城市更新治理模式中存在的问题,修正城市更新制度中的缺陷,提升城市治理水平,培育遵守诺言、履行义务、互惠互利的良好社会氛围。

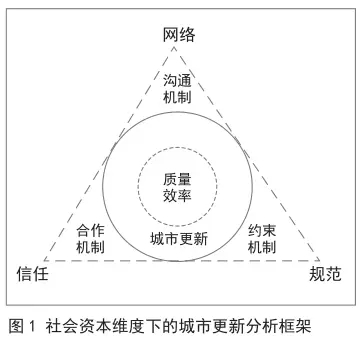

(三)社会资本视域下的城市更新分析框架

基于社会资本与城市更新之间的内在逻辑关联性和社会资本对城市更新的解释力,借助布尔迪厄社会资本理论中的信任、规范与网络三要素,本文架构了社会资本维度下的城市更新模式分析框架(图1)。在社会资本理论的介入下,城市更新表现为:以“社会信任”为基础,在城市更新过程中政府、市场、当地居民之间所形成的社会交流和利益联盟;以“关系网络”为纽带,在城市更新过程中实现各方诉求的表达和利益的协调;以“互惠规范”为制约,在城市更新过程中所使用和形成的政策、协议、社会风气与传统道德等内容。从具体运作的逻辑上看,政府、市场与当地居民三者之间通过合作机制、沟通机制、约束机制影响和推动城市更新集体行动的开展,并决定这一集体行动的效率和质量。在合作机制上,各方利益主体之间的良好信任可以促进城市更新的高效合作和有序推进,能有效降低交易成本,避免因信息不对等使更新陷入行动困境;在沟通机制上,关系网络作为组织、个人之间的沟通渠道和连接纽带,是城市更新中利益相关者表达诉求的通道,而良好的沟通机制能够推动“自下而上”决策机制的形成和多元主体的良性互动;在约束机制上,规范是指导和约束组织、个体行为的政策、协议、意识与道德等内容。公平、公正的规范在城市更新过程中能够有效保障公共利益和弱势群体利益,并抑制极端个人利益和开发商超额利益现象的出现,进而培育良好的社会氛围。

二 我国典型城市更新模式的社会资本审视

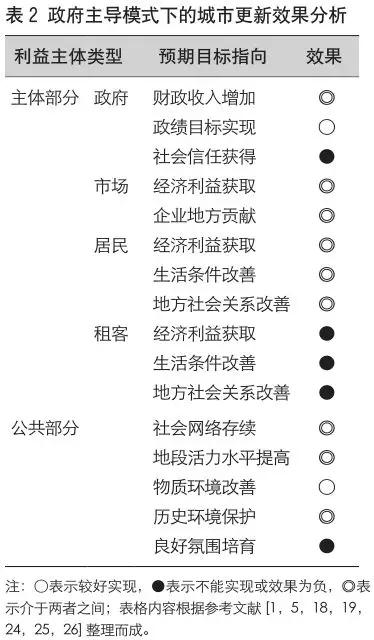

(一)政府主导 — 强权干预下的价值失范

政府主导的城市更新模式一般是指政府作为城市更新事件的发起者、决策者与推动者,从前期的更新政策制定、规划编制到后续配套建设、项目开发等,均在其中承担了主导角色。例如,有着广州更新整治“第一村”之称的猎德村及西安大兴新区的综合改造等均属于该类模式。但就具体实践效果看,政府主导的更新模式容易形成大规模推倒重建式运动,陶醉于城市面貌的“日新月异”,而忽视了更新是一项涉及面广、处理矛盾多的复杂性社会工程,为此导致社会参与的积极性降低,城市公共政策价值失范,使原本立足于公共利益与城市利益的更新事件沦为政府的形象工程、政绩工程,留下许多遗憾(表2)。

从社会资本维度看,产生上述现象的主要原因有:①政府利益诉求下的强势干预导致社会信任缺失。由于政府在城市更新改造中对自身利益的过分追求,使得其承担的“公平正义”角色大打折扣,加之改造过程中强权干预引发的社会矛盾,如屡见报端的“钉子户”对抗拆迁的现象,大大损耗或削弱了更新事务的社会信任基础。而基于信任建立起来的政府、企业与业主等多方合作机制由于社会信任的损耗,仅仅只能靠经济利益的纽带来维系,使得推进中摩擦增大,甚至陷入困境。②自上而下的“意志”贯彻导致沟通网络堵塞。基于政府主导的更新模式虽然可以保证治理内容的完整实施,但由于自上而下的“意志”贯彻和整齐划一运作,使得政府与社会的互动过程受到影响,堵塞利益相关者表达诉求的通道,进而导致更新地区的地方利益、个性追求及相关社会群体与个体细致入微而又珍视价值的需求,多层面建立起来的社会生态等被忽略或抹平。③利益主体化的政府导致约束机制的嬗变。在政府主导更新模式中,由于政府利益主体化,其对更新过程的每一个环节都表现出极大的“热情”,特别是这种“热情”在城市更新相关规范中被放大,使得城市更新的机制架构、政策制定与协议约束等内容极易偏离公平、公正的原则,导致对极端利益的追逐上升为冲突、对抗,使得原来多方面的互惠帮助和对规范的遵守开始更多地偏重于经济利益关系。

(二)市场主体 — 市场推动下的空间谋利

市场主体下更新模式的核心是政府通过权力释放,利用市场的开发运营能力解决更新地区的发展问题;市场利益集团则通过与政府的博弈,获得更多环节的主导权,进而最大限度地保障资本收益。以市场为主体的更新模式能充分发挥市场的能动性,有效降低政府风险和减轻负担;但从上海田子坊和西安纺织城等地区的更新实践看,由于政府对市场机制存在的缺陷认识不足及干预制度不完善,致使城市更新成为资本谋利的工具,进� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号