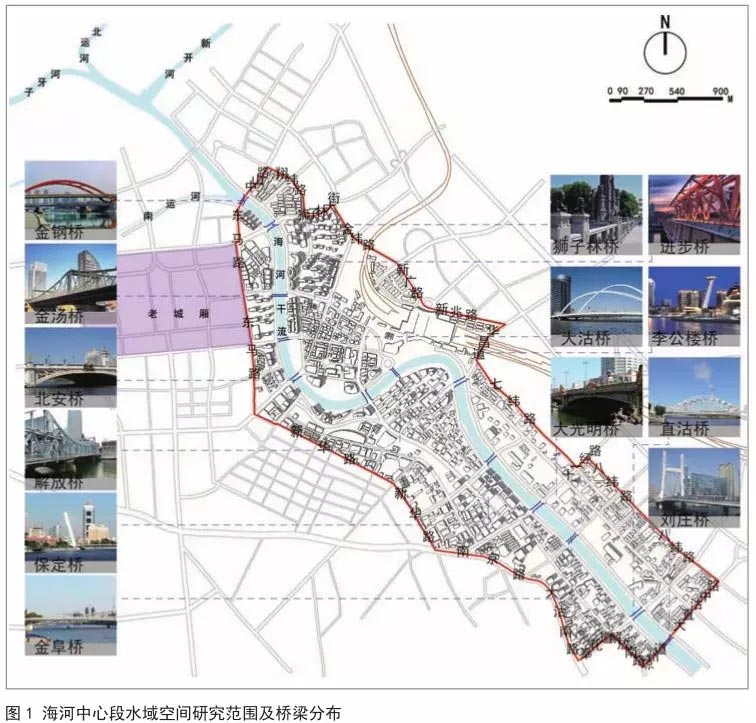

处华北平原东端,濒临渤海,是海河水系五大支流(北运河、永定河、子牙河、大清河、南运河)的交汇处与入海口,素有“河海要冲”“九河下梢”之称。海河作为天津的母亲河,是城市中珍贵的自然资源,其水域空间留存着从晚清到近代的建筑遗迹,记载着城市各个时期的历史与文化。在城市不断发展的过程中,海河水域空间的有机更新与修补改造越来越受到关注,其中金钢桥至刘庄桥段地处城市主中心(腹地面积为7.63km² ),生态条件与人工环境复杂,故选定为本文的研究对象(图1)。

(一)水域空间演变及功能分类

1.水域空间演变

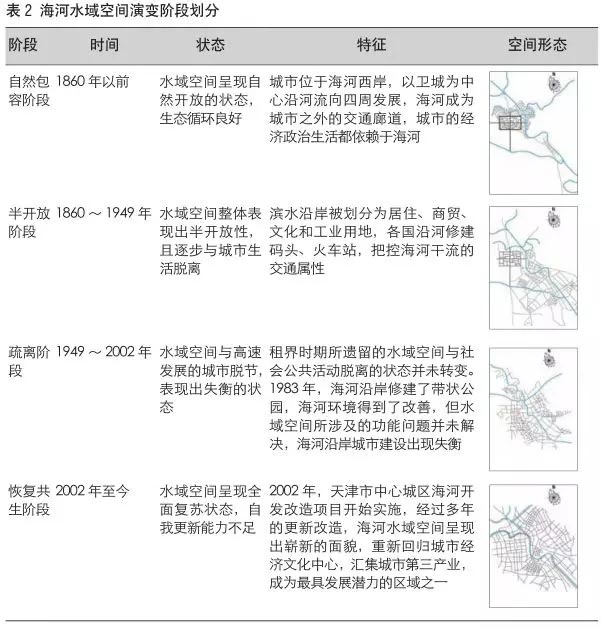

在海河 3000 多年的发展演变过程中,海河中心段水域空间经历了四个阶段:自然包容阶段、半开放阶段、疏离阶段和恢复共生阶段,具体如表2所示。在每个发展阶段,海河都作为城市的生命线,影响着城市的演进,其水域空间的地理环境与人文资源相互融合,逐渐形成以海河为基础的政治、经济和生态发展格局。

2.功能分类

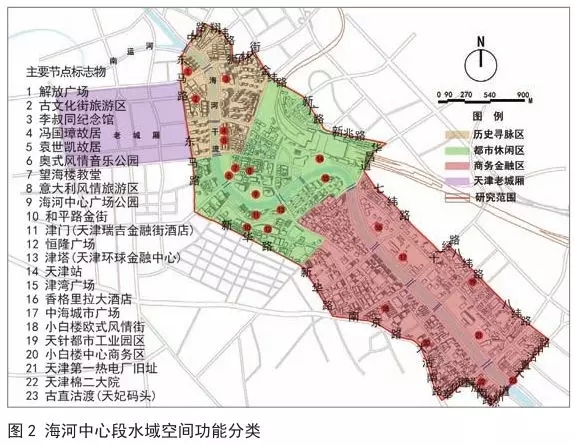

历史、生态、文化和游憩等复合型功能在水域空间中的实现,为海河与城市之间的发展带来更全面的互动。根据海河沿岸的历史沿革及相关建设情况,可以将海河中心段水域空间划分为历史寻脉区(金钢桥至进步桥段水域空间)、都市休闲区 (进步桥至李公楼桥段水域空间 ) 和商务金融区 ( 李公楼桥至刘庄桥段水域空间)三部分(图2)。

(二)水域空间存在的问题

自2002年海河综合开发项目实施以来,经过多年的更新改造,海河中心段水域空间呈现出崭新的面貌。首先,两岸交通阻塞状况得到缓解,新建及改造桥梁共13座,桥梁平均间距由1.6 0km缩短为0.68km,形成独特的桥梁文化景观。其次,通过土地整理重新确立了水域空间功能布局,充分体现了海河沿岸的历史文化内涵与现代城市风貌。最后,结合线型的滨水绿化带设置了10个主题节点空间,使海河沿岸生态环境得到提升。随着城市更新生态化进程的加快,海河中心段水域空间仍需不断调整与完善,以应对未来城市建设的要求。

1.生态景观碎片化,海绵体功能脆弱

首先,沿河景观空间基本呈线型分布,缺乏向城市内部延伸的指状绿化系统,忽视了海河对于城市居民的共享性;其次,增加的音乐公园、会师公园等海河节点空间的设计细节丰富,但区域间缺乏联系,滨水景观整体性较弱;最后,海河中心段水域空间堤岸以硬质景观为主,设置了大量的低矮灌木,缺少整体性绿化乔木,阻隔了水体与岸线植被的绿色循环,水域空间的“海绵性”失去保障,水生态环境脆弱。

2.水域空间效能低下,潜力挖掘不足

受城市经济中心的价值加持,海河周边寸土寸金,仁恒住宅、融景名邸等高层建筑的建设,造成居住环境拥挤,破坏了城市空间尺度;未预留城市空间廊道,影响了琴海公寓、昌海公寓等多层居住组团与海河之间的联系。同时,社会人口构成与功能结构的转变,增加了空间配套设施的压力,设施提升更新建设滞后。

3.滨水功能缺乏延展性,土地利用不均衡

线型水域空间主要功能围绕滨水沿岸布局,娱乐休憩功能较为单一,未细化功能结构,对于滨水功能的延展性考虑欠佳;以展示水域空间魅力为主要目的的外向型功能欠缺,线型水域空间沿岸开放性不足;以激活空间内部效能为主要目的的内向型功能欠缺,未形成强有力的线型水域空间活力内核。

4.主干交通压力过大,分流疏导体系欠缺

线型水域空间交通网密集,主干交通车流量较大。开发改造后的海河东路和张自忠路经过拓宽,机动车流量加大;同时,为恢复海河水上交通功能,部分桥梁基础被抬升,且在滨水沿岸修建了大量穿行路,导致水域空间慢行交通的安全性与舒适度降低。此外,交通分流疏导体系构建不完善,局部临水主干交通压力过大,造成滨水区域亲水性和可达性较差。

5.水文化传承单一,特色塑造不鲜明

�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号