的协同;②创新系统内部创新群落之间的协同;③创新群落内部的协同。研究并明确关键协同关系的组织模式,并通过空间规划和政策措施实施相应的培养扶持,是创新集聚区发展规划的关键内容。

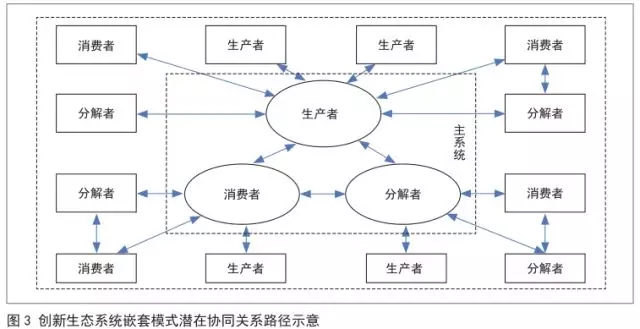

随着创新生态系统的发展,嵌套模式和开源模式成为其主要组织模式。嵌套模式是包含多个创新群落的创新生态系统,主系统体现了关键种之间的协同关系,在政策支撑下,在一定空间内产生信息、技术的交换,是以空间集聚为基础的组织模式。其以高校、科研院所和企业为关键种,再由中小企业寄生于关键种形成子系统,如北京中关村科技园。开源模式是信息技术条件下创新生态系统做出的虚拟化响应,空间依附性较弱,即某些协同关系克服了地理空间的束缚,并对嵌套模式起到了局部替代或优化的作用。其核心通常是大型公司,特别是大型跨国公司,以“构建平台”和“外包”的形式减少不必要的成本,在区域或全球范围内形成以知识为基础的技术产业相对集中、装配工序区域化和全球化的空间布局形式,如美国硅谷。

创新集聚区在发展初期往往以空间集聚为基础,依托资本、人才和技术等创新要素在市场规律引导下集聚发展,其往往基于经济活动的集聚效益而形成,多采用嵌套模式运行;发展到一定程度后,其将依托信息技术,开始突破地理要素的束缚,从区域产业价值链和分工体系中寻求发展方向及内容,即采用开源模式。因此,创新集聚区应识别自我主要构成要素以选择相应的空间表现形式,识别关键种之间的协同关系空间特征以选择相应的空间组织模式 ( 图 3)。

(二)创新集聚区规划的技术路径设计

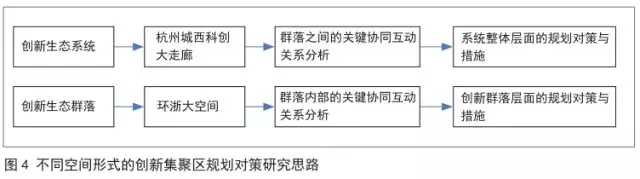

基于以上认知,需要根据创新生态系统的功能构造和组织模式,对创新集聚区的发展路径和空间组织模式进行研判,以切合其协同机制的组织结构特征,并有针对性地提出空间规划对策与措施,促进创新主体的协同发展。具体研究路径可分为以下三个逐层递进的识别过程:

(1) 发展路径判别。基于创新生态系统理论,明确创新集聚区的构成要素和功能结构,识别相对应的创新组织形式是创新生态系统还是创新生态群落。

(2) 组织模式选择。基于关键种类别及其协同互动关系的空间集聚关系特征,判断所处创新生态系统的组织模式是嵌套式还是开源式。

(3) 规划策略提出。以关键协同互动发展过程的培育、发展为目标,提出创新集聚区规划建设策略。

三 基于创新生态系统理论的案例分析

本文的实证分析部分以创新生态系统理论为指导,选取杭州城西科创大走廊 ( 以下简称“大走廊”) 及其重要组成部分 — 环浙大空间,从创新生态系统和创新生态群落两个层面对创新集聚区的发展机制进行解析(图4)。

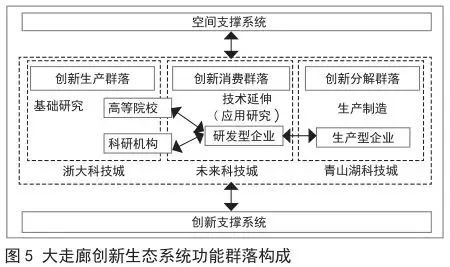

(一)创新生态系统的功能结构识别

为深入实施创新驱动发展战略,杭州市规划建设了大走廊。大走廊东起浙江大学 ( 以下简称“浙大”) 紫金港校区,经未来科技城、青山湖科技城,横跨西湖区、余杭区和临安市,东西长40km,平均宽度为5km,总面积约为224km²,主要有浙大科技城、未来科技城和青山湖科技城三大功能区块。其中,浙大科技城围绕浙大紫金港校区,以科技研发为主要功能;未来科技城是围绕大企业创新和众创平台,依托新一代信息技术进行产品研发;青山湖科技城是科技成果产业化基地,以制造业为主导。根据创新生态系统理论,大走廊具有创新生态系统的基本构成要素,可视为开放性创新生态系统,浙大科技城、未来科技城和青山湖科技城为创新生产群落、创新消费群落和创新分解群落,在高等院校、科研机构、企业和政府等多个主体之间形成科研—应用—生产的创新生态链,在各个主体间进行知识的创造、共享,以达到产学研的协同创新(图5)。

(二)创新生产群落关键种识别

在《杭州城西科创大走廊规划》中,环浙大空间位于东端,是浙大科技城的重要组成部分,是大走廊的关键创新驱动区域(图6)。从创新生态系统理论看,环浙大空间可视为开放性的创新生产群落,具有智力密集的浙大紫金港校区、产业基础良好的紫金众创小镇及部分三墩镇区。根据地理边界和案例的实际要求,环浙大空间北以宣杭铁路、西以绕城高速、南以余杭塘河、东以古墩路为界,规划用地面积�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号