市时代”后伴随而来的社会整体组织方式的改变,均推动着城市总体规划逐步进入全面改革的攻坚阶段。这就要求总体规划从空间治理角度,从规划管控模式、治理路径和技术手段等方面进行改革创新,探索新时期的城市总体规划编制方法。

二 东莞的空间发展特征与空间治理困境

东莞紧邻广(州)深(圳),市域总面积为2465km²,截至2015年,全市城乡建设用地规模约为1143.6km²,占市域总面积的 46.4%,是我国地级市中建成度较高的城市。

(一)东莞的空间发展特征

1.面向区域的“中间城市”

东莞地处穗莞深发展走廊,是广(州)深(圳)两个特大城市之间的“中间城市”,其发展受到周边城市的强烈影响。这种特殊的地理区位使得东莞一方面有着诸多发展机会,如依托香港、深圳的产业转移和区域交通设施,实现了经济的快速崛起;另一方面形成了被动承接辐射的发展模式,主动战略谋划不足,致使区域功能不突出。

地理区位的中间性决定了东莞整体上并不是一个封闭的城市空间体系,呈现出分散化、离散式的发展特征。第一,城市空间呈现外向型空间结构,未能形成独立的空间体系,中心服务职能不完整。第二,整体缺少真正意义上的交通集散中心,各镇街交通与珠三角交通系统发生直接联系,中心城区的辐射力不足。第三,镇街交界地区成为交通服务的边缘地带,但面向深圳的交界地区发展活力足。

2.分散发展的镇域经济

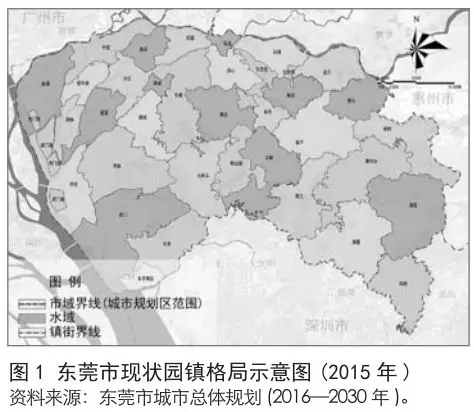

截至 2015 年,东莞下辖 4 个街道办事处、28个镇和4个园区(图1)。在早期分散发展的模式下,镇村一级承担大部分行政管理事项,以村为基本单位组织农村经济和社会生活(村股份社),镇村自主权较大。东莞实施特殊的“以市带镇”的行政管理架构,这种管理架构具有精简、层次少和能够激发基层积极性的特点,在工业化的起步和腾飞阶段,充分调动了社会的积极性,一定程度上适应了当时市场经济的发展规律,有力推动了东莞经济高速增长和城市急剧扩张。各镇街依托自身资源,同步、平行发展,形成了相互差异化的产业成长模式和格局,既充分调动了镇街和基层的积极性,又形成了相对弹性的整体结构。

(二)东莞空间治理的困境

1.空间形态破碎,用地效率低下

镇村主导的发展模式,导致工业化、城市化的质量不高,市域城镇空间呈蔓延式、破碎化形态,集中体现在以下方面:①产业和城镇空间布局散乱;②资源利用粗放、效益低,单位建设用地产出远低于广州、深圳、苏州和无锡等城市,生态环境遭到破坏;③产业空间布局相对分散、规模小,以镇村为单位的集体土地供应方式难以引进大企业带动产业升级。

2.各镇街独立发展,难以形成合力

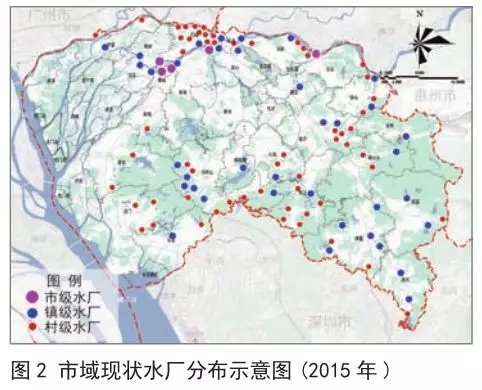

东莞充分发挥市、镇、村各级的极性,实行“多个轮子一起转”。这种“诸侯发展模式”曾推动东莞快速启动工业化和城市化,但至今在一定程度上成为产业升级和城市功能提升的“包袱”:一是各镇街独立发展,城市建设分散,集聚能力不强,难以形成合力,导致“处处是城市、处处非中心”等问题;二是村镇级别发展平台过小,无法整合资源应对新一轮的城市竞争,区域间的各种生产要素得不到优化组合与有序流动,造成资源配置不合理、产业类型同质化及土地资源效益低等问题;三是公共设施和基础设施建设相对分散,建设标准不一,存在“小而全”的重复建设(图2),导致整体水平不高,且难以适应区域一体化发展的要求。

三 空间治理视角下的东莞城市总体规划编制探索

东莞新一轮城市总体规划在明确战略发展方向和强化底线约束的基础上,基于空间治理的问题剖析与趋势判断,从空间治理模式、资源要素配置方式及规划传导机制等方面,对城市总体规划编制的改革创新进行了探索。

(一)以空间治理重构规划管控模式

1.通过全域管控实现规划引领

我国传统的城市总体规划�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号