历史文化名城文化资源保护提供科学、高效的技术保障。然而,目前历史文化名城文化要素信息资源的应用多停留在辅助文物保护工作层面,很少将其作为民众与决策层之间的沟通平台或其他工作管理平台。

二 成都历史文化名城保护规划编制背景

随着城镇化的快速推进,成都的城市经济发展建设与历史文化保护的矛盾日益凸显,出现了非法定文化资源遭受严重破坏、历史地段保护手段单一、物质形态的“现代化”与城市文化内涵不协调、公众参与途径少和可参与性低等问题,合理协调城市文化空间保护与城市建设迫在眉睫。区域现状主要存在 3个问题:

(1) 大规模的城市建设与历史文化名城保护关系紧张。成都旧城区仅有12 km²,却汇聚了中心城区近 80%的历史文化资源,而这些具有历史特色的地段和街区大多是土地开发的黄金口岸。在旧城改造过程中,开发商受经济利益驱动在旧城“见缝插针”地开发,拆除众多具有历史价值的民居院落,对历史文化名城文化环境造成了严重破坏,导致成都陷入“格局尚存,风貌不存”的困境。

(2) 历史文化街区特色丧失,保护手段单一,保护力度不足。成都的历史文化街区虽然受到法律保护,但是保护手段单调,保护力度不足。例如,享誉全国的宽窄巷子街区虽然保留了历史文化风貌,但是其建筑的原真性不足,街区内商业化氛围过重导致街区文化特色丧失,并且街区内的传统民间技艺有待进一步挖掘与传承。

(3) 公众利益与诉求反映渠道单一且不通畅。现有历史文化资源多分布在旧城区,生活在周边的居民对其现状和实际保护措施十分了解,但由于信息交流与沟通渠道不畅,这些信息往往收集不足或被忽视,导致决策者与市民的沟通不到位。

三 成都历史文化名城保护规划的目标与策略

1 规划目标

针对类似成都这种物质文化遗存数量不多、历史风貌保护不佳的历史文化名城,历史文化名城保护工作需以“应保尽保”为核心要求,贯彻“全方位保护”的指导思想,环境保护的对象应从物质环境扩大到作为社会、文化发展重要见证的历史建筑与环境,再到与人们当前生活休戚相关的历史地区乃至整个城市的历史、社会、经济和文化等综合性环境;保护方式应从保护“个体”转变为保护“整体”,从静态“博物馆”式的保护转变为动态的“可持续发展”式的保护,挖掘文脉特色和“碎片化”空间,提升专业化保护水平,即构建分层次、分类别的“三层三级”保护体系,涵盖立项保护、风貌特色和历史环境等多个要素,以实现人本性保护,促进历史文化名城可持续发展。

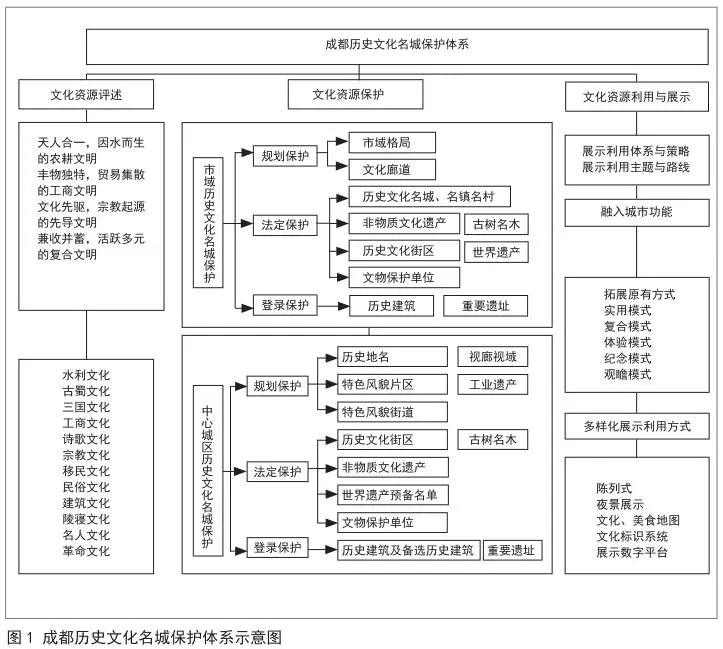

成都历史文化名城保护体系分为市域和中心城区两个层级,包含规划控制、法定保护和登陆保护3类,需分层级对文化资源依次展开保护和利用(图1)。规划通过挖掘资源要素,如历史线索、文化标识、文化廊道和文化路径等,整合“碎片化”的历史文化空间、城市功能用地和开敞空间。

2 规划策略

规划结合成都城市发展脉络和文化特征,以保护文化资源为基础,立足于打造“千年成都”的人文形象,提出全面保护、合理利用、互联网+公众参与三大策略,协调好保护与发展的关系。

(1) 全面保护,突出重点。以往历史文化名城保护强调的是历史城区格局与风貌、历史街区、名镇名村和文物古迹等法定文化要素的个体保护,对它们的相关性挖掘不够,对其他特色文化要素关注度不高。规划应突出各类历史文化资源专业特点,使孤立的历史文化资源成为有机联系的整体,并纳入自然景观、特色空间和工业遗产等内容,在全面保护的基础上突出重点。

(2) 合理利用,疏控并举。以往的历史名城保护规划对历史文化遗存的利用方式过于单一,如历史街区中的古建筑修缮后主要用作小型博物馆或维持原有居住功能,古建筑的文化价值未能得到充分挖掘与展示。此外,过度的商业旅游开发导致文化氛围缺失,遗迹原真性降低。因此,规划疏解部分商业功能,加强对街巷形态和尺度的管控,保留人性化的生活场所;在妥善保护文物古迹的基础上,充分发挥其经济、文化价值。

(3) 互联网 + 公众参与。一方面,规划充分利用信息数据,将历史遗存空间地理信息转化为矢量数据加以分析、保存,链接文档、图片等具体信息,并在此基础上对保护数据进行动态更新。另一方面,规划重视公众参与,积极推动历史文化的保护利用与市民的游、购、娱相联�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号