合行为,具有动态性、复杂性与综合性等特征,并常以一种功能主导伴随着多种辅助功能,将直接影响到空间形态及其社会生态。主要包括功能定位和功能选择两方面。

街区功能定位取决于地块价值所决定的商业导向或社区导向、开发动机和设计方案,并最终决定了街区功能的社会生态结果。街区功能选择意味着对功能复杂度的取舍,是衡量社会生态的重要指标,其两端是高度单一性和高度复杂性,可借用生态学领域的辛普森指数(Simpson指数)来衡量。

街区功能定位和选择需要从内外部两个维度进行综合判断。内部特性决定了街区创新能力和适应能力,外部特性主要是外部人口与政策对街区功能的影响,从而改变着街区社会生态。功能选择对于街区社会生态来说具有物质性意义,市场机制下表现为将街区的历史文化价值进行商业化开发以谋求经济增长目的,从而不可避免地导致社会生态边缘化。

(3)空间形式。

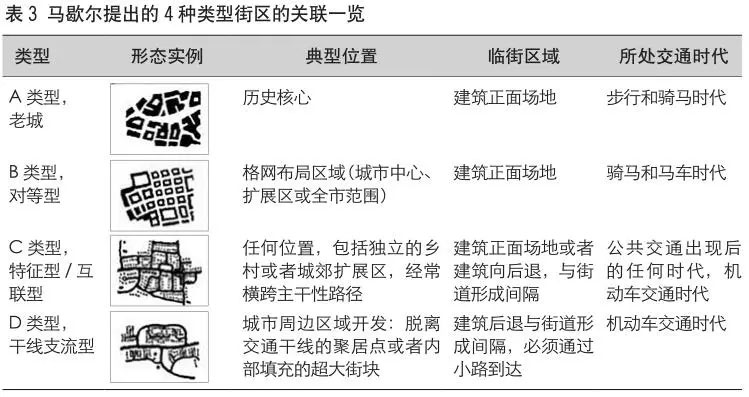

空间形式起到规定街区功能的作用,是记载了历史记忆的历史沉淀,表现为街区形态、建筑类型与建筑风格等,具有几何形、抽象性、不可见性和形式表 3 马歇尔提出的 4 种类型街区的关联一览 自主性等特征。斯蒂芬·马歇尔在总结街区形态分类的基础上,提出4种形态和结构类型分类(表3)。本文认为这四种类型也可以称为网状式、自由式、方格网和鱼刺状(平行状)4类,其代表性街区分别为上海新天地、天津五大道、重庆新天地和汉口汉正街等。

尽管空间形式会对功能起到规定作用,但功能导向也往往影响到形式的选择。以当前众多商业导向街区的综合体、商业街区和郊区商城3种类型为例加以说明,综合体集办公、居住、娱乐于一体的复合功能特征,使其选择大型块状建筑形式;商业街区延续沿街布置商业建筑的街道形式;郊区商城表现为专业市场的物流街区形式。

空间形式具有历史传承的稳定性和融合创新性。空间形式虽经历历史变迁而仍为当代人所用,是对当地街区营建的历史归纳,传承了当地建筑文化与风格;功能基于与外来文化交流的适应性,经历了在地化的适应演变,满足了当地经济社会需求,属于融合创造。经历了稳定、创新、融合的空间形式演变历程,空间形式逐渐成为社会生态组织规则制度、空间层次划分和地方性再现的空间表达。这种源自历史传承的形式表达,在遭遇商业化快速改造或引入新形式的冲击下,将严重影响到社会生态的类型学意义。

(4)空间行为。

空间行为是社会生态组织具体活动的表现,是城市活力的具体体现,表现为社会交往活动,呈现了街区空间社会生态。对此,路易斯·芒福德提出的“城市剧场”、简·雅各布斯提出的“街头芭蕾”和杨·盖尔提出的“交往空间”都很好地阐述了街区空间行为的丰富性,可以用空间行为多样性指标反映这一街区的社会生态指标,也可用辛普森指数D来计算和表示。

空间行为与空间形式有着密切关系,良好的空间形式既是人们空间行为的结果,也对空间行为起到引导或制约等作用,清晰明了的空间形式更容易对人们的行为产生积极影响,比如说稳定感、安全感和庄严感等。反之,则会产生消极的空间行为。空间行为同样取决于不同人群的行为目的和观念,构成空间行为多样性、互动性和社会性的基础。其中,多样性是街区中各种行为可能性的总和,这些行为选择可能性蕴藏在个体之中;互动性是基于多种可能性的空间行为之间的相互联系和影响,这是街区空间作为社会交往活动的根源所在;社会性构成了市民社会的空间基础。

上述空间行为特性对街区社会生态有着重要影响,表现在应对社会变迁的主动性与被动性两方面。当社区提升为商业街区,居民往往比较消极,大部分被动迁移到郊区的新社区,其社会生态往往较差。反之,积极、主动融入的新社区,则很快建构起新的社会生态。会生态意义,这表现为基于地缘意识的“半熟人”次属社会网络的形成,在这个社会生态网络中各种交谈、舞蹈与路演等多元社会交往模式得以形成。

(5)场所精神。

场所精神是衡量街区空间社会生态的最终依归,强调了街区空间的意义和重要性,具有集体性和地方性,是社会联结的纽带。场所精神起源于古罗马信仰,认为人与场所因神灵的守护而具有场所意义。街区空间作为场所有着自身的结构,应以“‘空间’和‘特性’加以分类分析,‘空间’暗示构成一个场所的元素,是三向度的组织;‘特性’是指‘气氛’,是场所中最丰富的特质”,构成了社会生态�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号