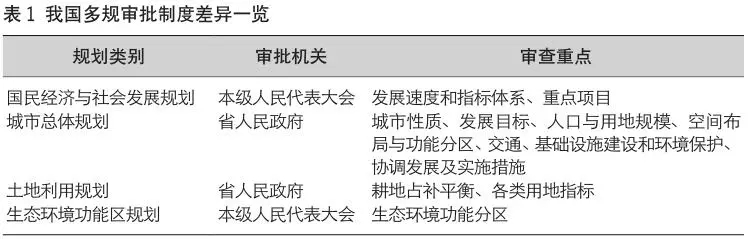

束性,规划提出的协调措施主要掌握在各政府职能部门手中,基于“多规合一”的全域要素规划审批机制尚未完全建立,难以满足编制审批过程的规划衔接要求。以广州为例,受制于现有政策,广州“三规合一”规划并不具备法律效力,难以约束多个规划的编制与实施,急需在规划编制审批过程中加以协调(表1)。

2.审批过程历时较长

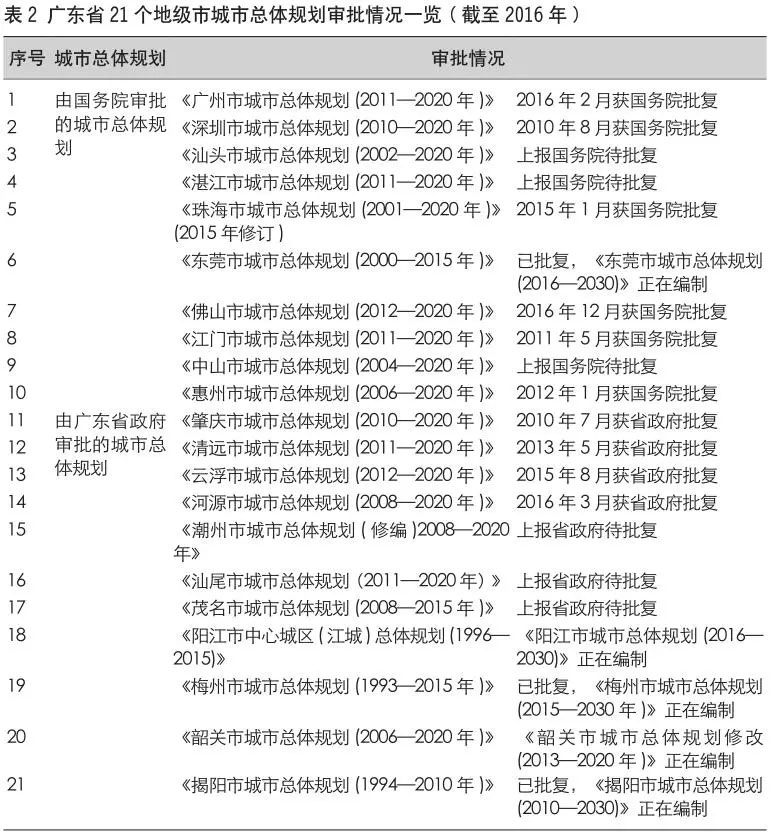

城乡规划审批程序繁复的问题屡屡被人诟病。以广东省为例,广东省 21个地级市有 10 个城市总体规划需上报国务院审批,但截至 2016 年底,仅有深圳、珠海、惠州、江门及湛江5市获得了国务院批复,仅占需批复城市总数的50%;需上报省政府审批的地级市以上的城市总体规划有 11 个,已获得批复的仅有肇庆、清远、云浮、河源及湛江5市(表2)。总体规划编制多年却经久未批的现象较为突出,如惠州总体规划2006年开始编制,至2012年才获得批复;珠海总体规划自 2001 年开始编制,直到 2015 年才得以批复,编制审批过程长达14年。

(三)蓝图式规划难以实施

目前,许多城乡规划侧重于描述远景终极蓝图,缺乏对实施措施、时序、投资和实施主体、责任分工及实施保障机制等的考虑,如总体规划属于结构性和策略性规划,层次越低的规划操作性越强,缺乏对规划具体目标和内容逐级分解的机制,存在着项目落地时间不定、局部与整体目标出现差异、约束力不强、动态更新效率较低等问题;控制性详细规划则难以对城市发展实际建设行为进行约束,缺乏对接城市设计的指标体系,难以指导城市风貌设计。

(四)决策体系较为封闭

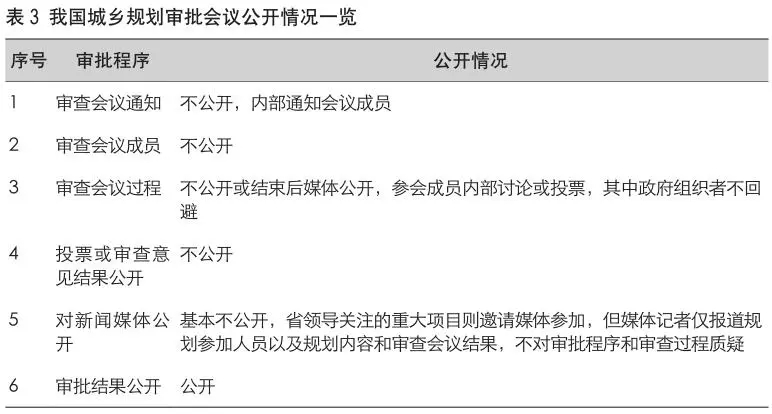

目前,我国城乡规划普遍缺乏公众、同级人民代表大会和上级政府等不同层级社会人士的有效监督。其中,在公众参与方面虽然已以规划公示或公告的形式体现,但是规划审批过程往往不对外公开(表 3)。同时,大多数规划审批会议对于规划重点和敏感内容、公众意愿反馈等情况未能及时向公众告知,公众无从知晓或难以参与到规划审批过程中。此外,规划成果的表达多使用技术语言,对公众的诠释和宣传力度不够。

三 基于协同创新的城乡规划编制审批改革创新方向

为解决城乡规划编制审批存在的问题,广东省根据国家、本省出台的相关政策措施,结合实践,从规划协同、部门协同、近远期协同和决策协同等方面,对规划刚弹性管控、多规融合、近期建设规划、规划公众参与等体制机制的改革和创新进行了探索,力求实现规划内容从“混淆不清”向“重点突出”、审批程序从“条块分割”向“并联审批”、规划重点从“蓝图规划”向“行动计划”、规划决策从“封闭循环”向“开放公开”的转变。

(一)规划协同:规划内容从“混淆不清”向“重点突出”转变

1.明确编制重点,做到“结构引导、底线管控”

为有效解决规划刚性约束和层级传递不足等问题,规划编制应强调“突出重点、简化内容”、明确规划强制性内容,包括突出城市开发边界、“三区四线”等底线性、管控关键性内容,以及明确重大公共服务设施与交通市政基础设施等保障性设施建设要求,既做到控制城市空间结构,又切实保障城市公共利益。

同时,随着我国城镇化与城市发展进入转型阶段,规划应确立“以人为本、生态优先”的理念,走“精明增长式”的城市发展路径。以东莞总体规划编制和审批改革为例,规划严守生态底线,划定禁建区、限建区、生态保护红线及城镇开发边界,实现建设规模从“微增长”到“零增长”;明确 2030 年城乡建设用地规模控制在全市总面积50%以内,中心城区城乡建设用地规模控制在中心城区总面积的70%以内。

2.明确审查内容,做到“事权分级、权责对应

根据不同层级政府关注内容的差异( 表 4),合理划分上下级政府的审查事权,明确各级政府重点管控的规划内容。以城市总体规划为例,除关注区域基础设施布局、生态空间格局等区域性问题外,地方政府还应以“市场失灵”、必须政府进行刚性控制的问题作为审查内容,主要包括产业发展、商业服务业设施布局、公共服务设施用地布局、工业用地布局、物流仓储用地布局等内容。同时,城市总体规划可实行规划编审分离机制,建立对应各级政府事权的规划审批内容体系,以达到明确权责、�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号