流域构成,一级地表自然径流对应的流域是最小的流域单元。同一流域中所有用地有共同的汇水路径,地表自然径流是流域的地势最低处和天然的排水通道,分水岭是场地不同汇水路径的分界线。因此,以不同等级地表自然径流为划分依据,丘陵的基本地形单元是流域。

三 丘陵地区城市规划地域性应对策略体系的建构

在城市出现之前,丘陵地表自然径流生态系统就已经发挥着水循环疏导、维持生态平衡等作用,其韧性在长久的干扰影响下逐渐进化并趋于稳定。城市的出现打破了这种稳定,自然径流是受人类活动影响最大的生态系统,其中以城市化对其影响最大。

快速城市化是一个城市结构与径流逐渐剥离,对径流破坏逐渐加强的过程,而地表自然径流生态环境的破坏又迫使城市不能依靠径流发展,二者处于恶性循环中。传统的城市开发将地表自然径流视为不利因素,在“得地率”等过度追求土地利用价值思想的影响下,地表自然径流的干流结构遭到破坏,支流等低等级结构直接被填埋,水文节点被孤立渠化,地表自然径流被道路和建设用地切断,地表雨水径流变成地下暗渠,汇水廊道被硬化地面取代,地表自然径流逐渐变成城市建设过程中的边界、背立面和污水通道。“三通一平”等粗放开发模式更加剧了对丘陵径流的破坏,丘陵地形是丘陵地表自然径流存在的根本,它的破坏直接导致丘陵雨水径流的消失,城市的发展被迫选择用工程管网代替丘陵地表自然径流的水循环过程。

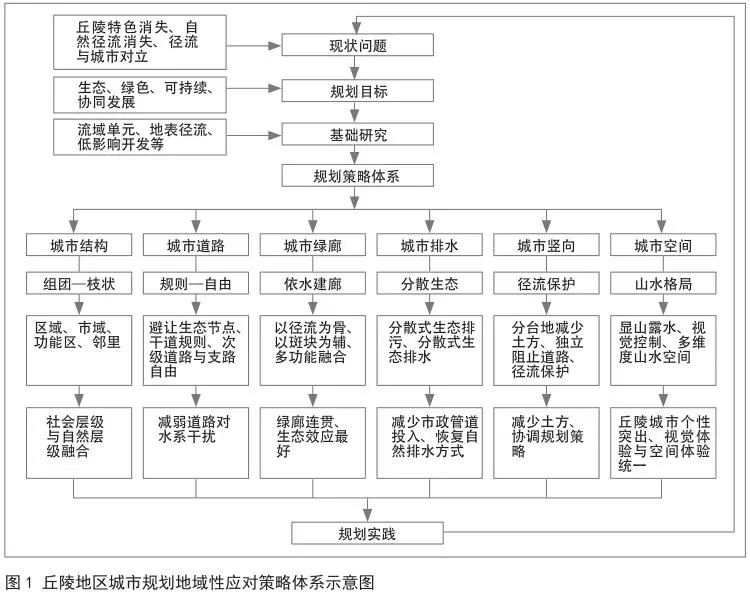

探讨地表自然径流与城市的和谐共生关系,并通过规划策略建立这种关系是本次研究的重点。本文选择与丘陵城市发展密切相关的六个方面进行研究,旨在形成一套适用于南方丘陵地形的地域性应对策略体系(图1)。

四 基于地表自然径流保护的城市规划地域性应对策略

(一)与流域水系等级相对应的城市结构规划策略

1.丘陵城市结构形式的发展

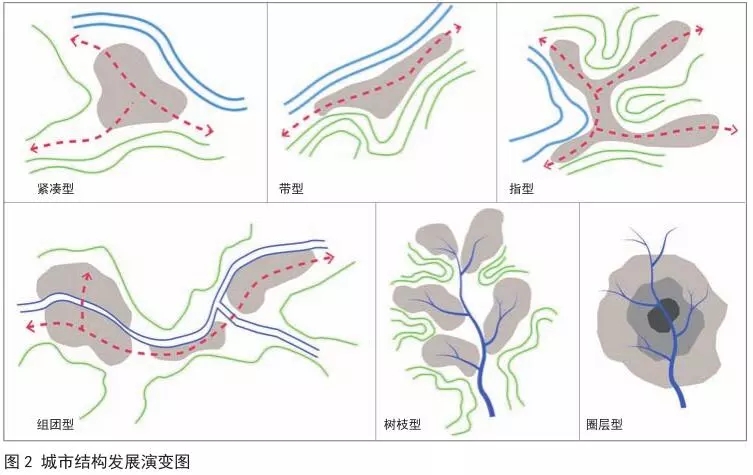

如图 2 所示,早期丘陵城市顺应自然,依水筑城,自然径流与城市建设紧密结合,城市主要集中在临河的一级或二级台地,地表自然径流是城市发展的依托,为城市提供了农业灌溉和日常生活的水源,也是排涝通道和生物栖息地 ,“谷底溪、谷地田、山脚居、山顶林”是南方丘陵地区早期形成的特色人居环境。随着水运交通成为城市贸易、信息和物资对外交流的主要途径,城市沿着主干径流呈带状延伸。紧凑型和带型是早期城市的常见形态,城市用地集中完整、平坦且规模小,道路受地形影响较小,路网采用方格网和带状形式。

城市进一步向临河周边坡度平缓、地质灾害少的用地扩张,丘陵间隙的谷地被利用,指型、环型和沿着地表自然径流发展的树枝状结构出现。这些结构不侵占丘陵山体用地,对丘陵场地的影响最小,因而其地表自然径流的保留较为完整。工业革命后,城市化进程加快,有利用地使用殆尽,城市的发展受到限制,需要在复杂的地形上建设城市,“交通优先”成为发展的主要策略,公路和铁路交通逐渐代替水运交通,城市围绕交通枢纽集聚,多数城市采用了单中心、圈层式的用地结构和环形放射型的道路,充分发挥了区位和交通的作用,这种发展策略在平原城市取得了成功,但在丘陵城市的推广是以破坏地形和水系为代价的。

现代城市的功能复合,城市结构由单中心向多中心发展,各中心用地相对分散独立,以之前的城市结构为基本单元,多单元通过交通干道串联组合,组团型和混合型结构出现。组团—树枝型结构是一种以流域作为基本用地单位、将城市的结构层级和丘陵水系流域的自然层级进行结合,形成等级明确的结构形式。

2.城市空间结构与丘陵水系流域结构的融合

丘陵城市的空间结构层次按照尺度从大到小依次为区域—市域—功能分区—邻里组团。以丘陵用地的自然属性为标准,形成不同等级的径流及其所在的流域单元。以丘陵地表自然径流为依托的城市空间结构,应在满足城市基本的内在空间秩序的前提下,实现城市空间与地表自然径流在相同等级上的融合。在区域尺度上(图3),长江流域是我国最高等级的流域,横跨上海、江苏、湖北、湖南、江西、重庆、四川、贵州和云南九个省及直辖市。上海、南京、武汉和重庆位于长江流域主干径流上;南昌、长沙、成都和贵阳位于次级支流上。长江流域中的成渝城市群、长江中游城市群和长三角城市群�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号