隔离也客观上阻碍了空间的联系。从空间品质看,主要有3个方面的问题:一是空间类型较少,功能单一。多以绿化景观、开敞空间为主,无法满足多元化需求。二是设施不完善,舒适性较差。休息设施、娱乐设施、市政设施和防护设施等不完善,导致公众体验的舒适感较低。三是特色性缺失。在楚风楚韵、滨江滨湖和工商文明等地方人文景观特色的展现上较为欠缺,缺少文化印记和人文吸引力。

(三)管理实施层面:管控和引导能力不足,实施模式和路径有待深入探索

一方面是“管得不够”。国内相关技术规范并没有针对微空间提出明确的定义,也尚未出台相应的配置及技术规范,规划管理中大多借鉴绿地、广场等一些指标,如绿地率、人均面积等。这些指标大都只能反映某个方面或局部的、间接的特征,无法全面反映微空间的真实水平。在具体工作中,对微空间的控制和引导往往偏“简单化”,如武汉部分微空间环境效果不佳,部分是因为在管理中只依据简单而硬性的指标( 如建筑退线、规模等 ) 进行管控,缺乏有力引导措施和手段,结果很多空间只追求最低限度的空间环境指标,品质和特色难以保证。

另一方面是“管得不活”。从行政审批的角度看,如何将微空间纳入行政审批流程,借助具体建设项目“一书两证”的规划管理,实现同步规划、同步审批、共同建设,需要在机制和政策层面予以进一步的规范与明确。同时,在当前政府主导的思维模式下,大部分微空间的管理仍沿用计划的方式,市场参与度不足,且缺乏相应的激励机制。从上海、北京与深圳的微更新经验看,如何引入社会资金,充分调动各级政府部门、基层社区、规划师、设计师和企业等的积极参与,探索多形式、多类型、多样化的微空间规划建设和改造模式,实现自上而下和自下而上有机结合仍值得探索。

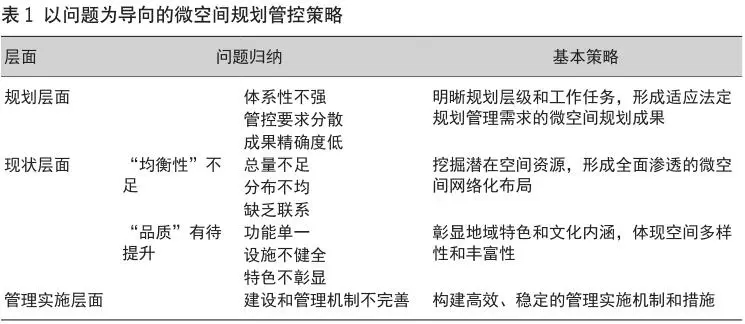

三 基于问题导向的微空间规划管控策略

基于上述问题的梳理,本文提出4个方面的基本对策,并以武汉的微空间规划实践为例进行实证分析(表1):

(一)明晰规划层级和工作任务,形成适应法定规划管理需求的微空间成果

近些年,虽然各城市编制了大量涉及微空间的规划成果,但由于规划类型、成果深度和管控方式等的差异,成果间存在“关联性不强”的问题,甚至“互相打架”的情况也时有发生。微空间规划的目标之一就是要将散落在各个规划中的内容进行系统梳理和整合,将模糊的概念和要求具体化与精准化、将互相矛盾的内容予以统一。

同时,微空间的规划建设需要法定规划的保障,而控规是城乡规划建设管理的直接依据,所以微空间规划应能够对接控规管理的模式和特点,尤其是在建设用地层面划定微空间,并通过更为深化的方法,将各层次规划内容进行有效的延续和传导,转化为相应的控制指标,以进一步指导实施。

(二)挖掘潜在空间资源,形成全面渗透的微空间网络化布局

首先,微空间规划的重要目标是通过“针灸式”改造,用最小的投入,获得最大化的外部效益,从而盘活存量空间,激发城市活力,改善人居环境。因此,微空间的选址应从存量空间的发掘和利用着手,重点发掘潜在空间资源,因地制宜,强化空间资源的有效整合和利用。

其次,微空间是一种社区和邻里层面的空间,是承载市民日常生活的重要载体,其选址需要更好地渗透到社区和邻里生活,以便能够为人们提供随处可见的交流空间。因此,微空间的布局要相对均衡,突出人本性和公平性,在城市不同地区均保证具有一定的微空间密度,同时也要根据市民休闲、活动和交流等方面的需求,按照合理的服务半径形成微空间网络。

最后,微空间与其他城市系统之间建立起良好的耦合关系,是确保其职能充分发挥的重要基础。因此,微空间应与绿地广场系统、交通系统、服务设施系统等大中型公共空间系统进行有效的衔接,以共同承担起整个城市空间拓展的结构骨架。

(三)彰显地域特色和文化内涵,体现空间多样性和丰富性

对品质的塑造和提升是微空间规划的重要目标之一。要塑造一个高品质的微空间环境,既要充分延续和发扬地域特征和文化特色,在传承中形成具有独特文化魅力的空间形象;又要进行合理的演绎和创新,在充分理解文化特征的基础上,对具体的文化主题进行开放的演绎与创新,可以为微�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号