| 地方政府空间规划的重心偏离与回归 |

| 规划师杂志社 2018-02-11 15:29:04 |

| |

划中的“一张图”

(一)面向“增长主义”的运作逻辑

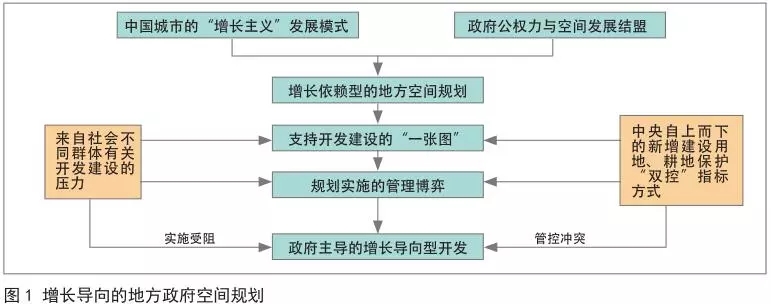

自我国 1994 年实行分税制开始,地方政府成为有自身经济利益的集团后,其逐步以城市空间(其核心是城市土地)为载体,以经济指标增长为第一要务,支撑起了中国城市的“增长主义”发展模式。与土地发展结合良好的空间规划受到地方政府的重视,并逐渐成为地方政府运用娴熟的工具,用来撬动管辖区的土地价值,获得规划收益和土地财政。从各阶段大多数试点的情况看,地方政府的空间规划摒弃了法定规划众多的专项内容,集中关注城市发展目标与指标、空间管控“一张图”、重点项目库等方面,主要针对城市发展框架和土地开发,效率优先成为其价值标准。因此,目前空间规划多由城市政府主导,其编制过程、编制时间和编制内容基本由政府掌控,而城市政府大部分精力集中在处理政府的职能部门之间的矛盾图斑上,以此保证城市重点项目落地。“一张图”实际上体现了城市政府甚至是少数领导人的施政意图,忽略了公众参与的过程,即使公示也基本流于形式(图1)。

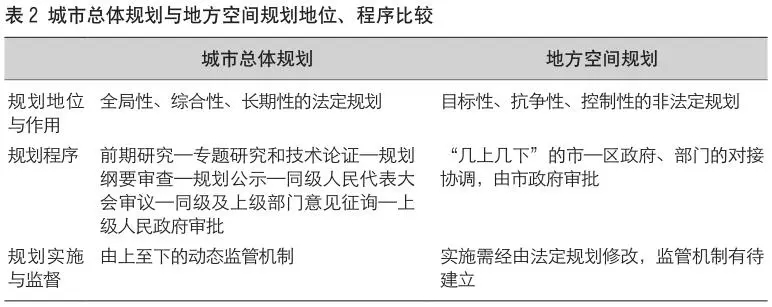

可以看到,地方政府依托“一张图”再次行使公权力,实现其与空间发展的结盟,以为经营城市服务或为“土地财政”提供支撑。与首要关注程序正义和公平优先的总体规划等法定规划相比,试点规划在协调与平衡政府、市场、公众各利益主体关系上所花费的精力、所设计的程序是远远不够的。例如,城市总体规划,根据 2016 年颁布的《城市总体规划编制审批管理办法 (征求意见稿 )》,总体规划从编制到审批需要经历前期研究、专题研究和技术论证、规划纲要审查、规划公示、同级人民代表大会审议、同级及上级部门意见征询、上级人民政府审批等程序,需要花大量精力去协调、平衡各利益主体的关系,需要遵从上级政府对其的发展权控制。而目前地方政府在编制空间规划过程中多侧重于行政协调,基本是市、区两级政府和发改、规划、国土等多部门对于土地发展权的协调,最后由本级政府审批通过,主要体现的是城市政府的意图与利益。由于空间规划目前并没有法定地位,其具体实施仍然要回到对法定规划的指导修改之中,因此简化程序、政府主导获得的“一张图”最后可能在实施中寸步难行,如四部委推进的28个试点中的广东南海区,其区、镇街、村分治的体制造成了土地的多元主体,而由部门主导的“多规合一”试点中划定的2020年城镇建设用地边界,在之后的土规调整完善工作中被不断调整和修改,并未达到指导法定规划的作用(表2)。

(二)“一张图”中的中央—地方博弈

“一张图”作为空间规划事权整合与资源配置的工具,在对主要要素 ( 生态保护空间、永久基本农田、城镇建设空间 ) 的管控过程中,中央和地方政府的博弈贯穿始终。中央政府管控土地的目标是多重的,首先是保护 18 亿亩的耕地生命线,其次是保护必要的生态空间。在此前提下,还需下达新增建设用地指标,一方面给予地方适量增长空间,保持社会经济稳定增长;另一方面还需约束已经地方化的城市规划的供地行为。而对地方政府来说,在“增长型”发展模式的驱动下,扩大建设用地,加速本地区的工业发展和经济增长,增加地方收入和融资规模是其首要目标。在当前土地资源紧缺、地方债务危机显现的背景下,中央政府自上而下严控土地供应与地方政府推动土地开发带动经济增长之间存在着持续博弈。试点过程中很多地方政府表现出突破自上而下的指标控制的趋向,如通过规划时间的差异、规划人口参数不同、城乡增减挂钩实施时序等来作为博弈的工具,以应对上级政府的土地供应管理。

在目前推进的省级空间规划试点中,在省域层面划定上下级政府、各级部门共同遵守的“三区三线”空间边界,其实是为央地之间的博弈提供了一个纵向对话机制。地方政府作为土地事实上的代理人,是土地使用和控制的最终实施者,中央政府发布的土地指标、政策及控制管理办法的最终实施效果仍然取决于地方政府。因此,“三区三线”一张图的规划与实施效果,既要看中央和地方目标的一致性,又有赖于中央的管控能力和地方的意愿与执行力度。从笔者参与的省级空间规划实践看,其中“三区三线”上下传导的方式、协同治理的规则等都还在探索之中,矛盾焦点集中在城镇开发边界的划定,划定方式目前有省划定市 ( 县 ) 校核、省下达指标市(县)划定、市(县)划定省统筹等,这其实也反映出中央与地方之间就建设用地管控模式上的博弈仍在持续。

(三)地方政府空间规划中的“一张图”——何去何从

&nb� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号