| 【规划师论坛1】城市品质:城市规划的新焦点与新探索 |

| 规划师杂志社 2018-02-05 15:00:30 |

| |

国典范城市”的城市新目标。通过对我国重要城市的品质建设工作进行梳理,可以发现城市品质提升建设主要体现在经济转型升级、保障改善民生、宜居城市建设、改善生态环境和提升城市治理能力等多个维度 。

二 品质提升规划的类型

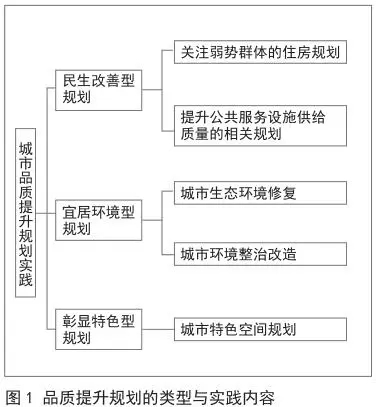

随着国家发展思路的转变和地方政府对于城市品质提升的追求,城市规划已成为品质城市建设的重要政策工具。本文结合当前各地城市品质规划建设的主要实践,将品质提升规划大体分为民生改善型、宜居环境型和彰显特色型三大类(图1),这也反映了城市规划从发展控制向城市品质提升转变的导向。

(一)民生改善型规划

“十三五”时期,保障和改善民生成为各级政府的工作重点,并在就业、教育、医疗、养老和住房等方面取得了长足进步。城市规划在改善民生方面发挥着重要作用,多种新类型规划不断涌现,大体可归纳为以下两种:一是关注弱势群体的住房规划。改革开放以来,我国住房建设取得显著成就,居民居住条件明显改善,但是城市中仍然存在大量的住房困难群体。为改善城市弱势群体的居住条件,近年来各地大规模实施保障安居工程,包括对城市危房、城中村在内的各类棚户区进行改造,加快公共租赁住房、廉租住房、经济适用房和拆迁安置房等规划建设。通过这一系列城市保障性安居工程的推进,城市中低收入群体的居住条件得到改善,城市人居环境品质大幅提升。二是提升公共服务设施供给质量的相关规划。在完善传统的医疗、教育、文体、交通和社会福利等公共服务设施配套建设的基础上,开展公共服务设施提升优化、新型公共服务设施规划项目及健康城市规划等相关工作。公共服务设施提升优化规划以统筹协调各类服务设施,实现“1+1>2”的叠加效应为重点,如 2015 年安徽芜湖市开展的中心城区各组团配套服务设施提升规划,通过协调使用者需求与设施供给之间的关系,引导优质服务资源集聚和基础资源的均等化布局,以满足城市居民对于高品质生活的追求。新型公共服务设施规划项目则以满足城市使用群体的多元需求为主,如上海、深圳等地积极开展养老设施规划、儿童友好设施专项规划和健康城市规划等。通过这些民生改善型规划的编制和实施,满足不同人群对于城市功能的多元需求,提升城市生活品质。

(二)宜居环境型规划

在城市发展转型的背景下,改善人居环境和完善城市功能成为当前城市规划工作的重点。此前,城市绿地系统规划、城市风景园林规划与城市道路景观规划等一系列规划已经对城市环境风貌的建设和美化,以及促进城市可持续发展起到重要作用。2015年中央城市工作会议明确要求有序实施城市修补、开展生态修复工作,以解决城市过分追求高密度开发建设所导致的环境品质下降、空间秩序混乱问题 。在此背景下,“城市双修”工作在各地不断推进,主要内容涉及城市生态环境修复和城市环境整治改造。城市生态环境修复规划主要包含山体修复、水体治理、棕地治理及完善城市绿地系统等内容,以加强自然生态景观保护、减少人工干扰为目标,力求形成“山、河、城、海”相交融的城市空间体系。例如,2015年三亚开展的生态修复城市修补总体规划中,提出整治修复其生态敏感的“四河两岸”景观带、补种红树林等一系列措施,提升城市生态环境品质。而对于城市环境整治改造,各地也开展了诸多新类型的规划,如道路综合整治规划 ( 包括道路升级、绿化景观、沿路建筑立面美化、立交桥下空间利用及街道家具等诸多方面 )、户外广告设置规划和公园绿地品质提升规划等。城市通过生态景观修复及城市美化,力求在整体层面上实现城市环境品质的提升。

(三)彰显特色型规划

世界全球化进程的加快使城市之间发展的趋同性不断增强,城市空间特色丧失已成为不可忽视的问题,城市特色的保护与发展亦成为国际性关注的问题。城市空间特色是城市物质文化形象的综合表征,是城市历史文化与社会发展水平的重要体现。因此,开展城市特色空间规划是提升城市文化生活品质的重要内容。城市特色融合了生态性、传统性、现代性与活力性等多种要素,根据各城市自身特性有所侧重,规划内容涉及历史街区、滨水景观和特色路街等城市空间,力求对特色区域、特色路线、特色斑块和特色视景进行塑造,彰显城市特色。以南京为例,2000 年以来其先后开展了特色空间研究、城市空间特色专项规划及空间景观特色意图区规划等工作,建立起南京主城空间特色景观体系。武汉、扬州和南通等城市也编制了� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号