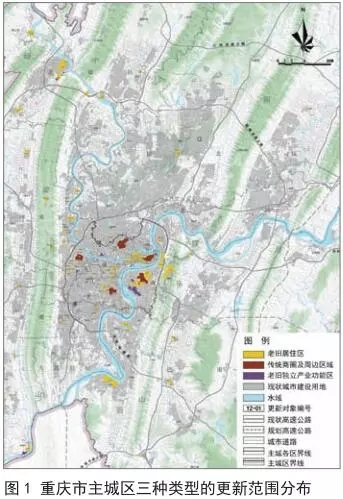

了增量扩张和存量优化并存的发展阶段。过去几年,通过拆除重建的方式,重庆市已经对主城区成片危旧房、棚户区和城中村等更新需求最为迫切的区域完成了整体改造,但仍存在部分二十世纪八九十年代后建成、建设强度较高、建筑结构较好的旧城区域,由于当时规划建设标准低,出行难、停车难、设施欠账、环境品质不高和建筑功能不完善等问题较为突出。经系统梳理,这些区域包括老旧居住区、传统商圈及周边区域、老旧独立产业功能区 (亟待转型升级的批发市场、工业及仓储用地)三种类型(图1),它们不再适宜大拆大建,需要采用“微改造”更新方式,进行修补和完善。通过对重庆主城区城市更新项目的调研,笔者发现当前重庆市主城区城市更新工作主要存在以下两个方面的问题。

(1) 城市更新公共政策不完善。当前重庆市的城市更新以政府单一投入为主,由于配套公共政策和制度的缺失,多元主体参与的更新模式尚未形成。其中,对于业主自主更新的情况,现有政策规定城市建设用地必须在土地收储、重新“招、拍、挂”后才能进行更新;对于市民、市场等多元主体参与更新的情况,缺乏让多元主体以较低成本参与更新的合法途径和激励机制。在其他管理政策方面,现有的规划、建设和消防等技术标准多是针对新区建设制定的,难以适应旧城更新建设活动,且现有管理政策对城市更新中应履行的公共要素供给义务及相应的奖励也缺乏考虑。同时,城市更新工作机制也不健全,更新活动中申请主体、审批主体及部门职责、协作机制不明确,操作流程不清晰,未形成管理合力。

(2) 更新建设活动缺乏法定规划的有效管控与空间策略的系统指引。现有的法定规划对旧城的更新建设活动缺乏有效的管理工具——作为新城建设主要管控工具的控制性详细规划难以适用于旧城的更新建设活动,而城市更新规划又缺乏法定地位,更新建设活动常处于无规划管控的“真空”地带。因此,重庆市主城区现有的更新建设活动以零星、自发行为为主,缺乏系统性的规划统筹及普适性的空间策略引导,无法保障公共利益,也难以带动城市功能的整体优化和城市品质的整体提升。

针对以上问题,重庆市应在制定公共政策的基础上,有条件地对土地“再开发权”进行重新分配,鼓励市民、市场等多元主体参与,并研究与更新建设活动特征相适应的管理政策,同步制定空间策略引导实施,才能使“微改造”的更新方式顺利推进,促进更新活动常态化开展。

三 重庆市城市更新公共政策的制度设计

(一)探索保障公共利益、保护多方权益、利于更新实施的公共政策

1.制定城市公共利益导向的公共政策

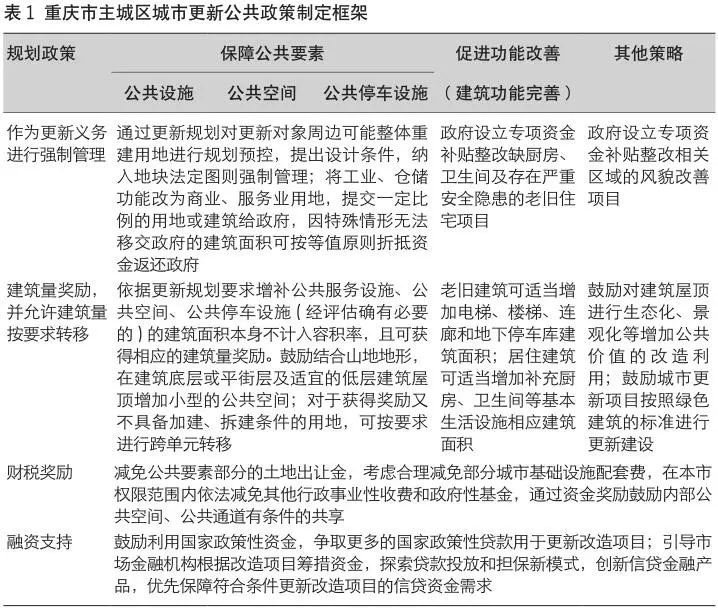

城市更新要体现公共政策导向,划定公共底线,明确更新义务、条件及激励机制。结合对旧城的调研,笔者提出将公共服务设施、公共空间 (含公共通道 ) 和公共停车设施 ( 经评估确有必要的 )作为城市更新的公共底线,一方面将其纳入更新规划加强管理,另一方面制定配套政策促进实施。配套政策包括提出特定功能改变情形下提供公益要素的具体条件,以及明确提供公益要素时可享受的建筑量奖励与转移许可、财政奖励、融资支持等相应政策(表1)。

2.制定与“微改造”更新相适应的管理技术标准

结合调研,笔者提出允许建筑功能改变、用地边界调整、建筑间距与退让、道路技术标准、公园绿地兼容等方面突破现行规划管理政策的建议,同时提出突破现有消防技术标准的建议(表2)。

3.制定促进多元主体参与的土地激励政策

促进多元主体参与的土地激励政策包括:允许权利人以存量补地价的方式自主更新,允许国有零星用地“带方案”协议出租或出让,明确新增建筑量的权属以及土地出让年期、价款、土地使用权转让、土地历史问题处理情况等。

(二)建立管理高效、流程清晰、管理有据的工作机制

1.建立城市更新“两级”管理机构与“申请制”年度实施计划制度

笔者建议建立“市—区”两级管理机构,市级城市更新管理机构负责规划及政策统筹,各区级政府负责组织实施,并重视更新实施中街道办事处、居委会等基层组织的管�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号