之初就考虑了居住、服务功能配套,尤其是在其 2001 版规划中提出了“打造苏州新城区”的发展目标,引导园区由产业园区向产业新城转变。

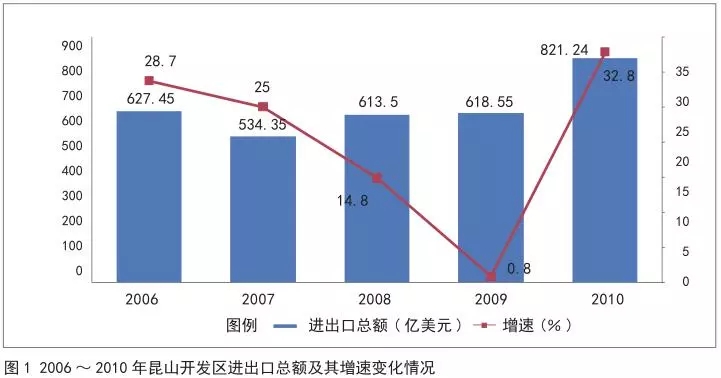

(3)阶段Ⅲ:2000~2010年前后。随着国际经济环境的变化,我国以外向型经济为主体的发展模式面临挑战。同时,由于城市和开发区的大规模开发,土地资源和生态环境成为了经济发展的“硬约束”。在此阶段,中央先后出台了《关于暂停审批各类开发区的紧急通知》等一系列政策文件,有效遏制了我国开发区过多过滥、占地规模过大的现象。在此背景下,苏南开发区加强了产业层次提升力度,设立了企业入驻门槛,从而提升开发区用地产出效益。作为典型的外向型园区,昆山开发区引入的电子信息产业发展迅猛,2008年该产业工业产值达到 2545.2 亿元,对开发区工业增长的贡献度接近60%,但由于企业“两端在外”,内生动力不足,受宏观经济环境影响的风险较大。为此,昆山开发区实施“内外结合”战略,围绕外资企业发展大量内资企业,内资企业也开始由配套服务向自主生产转变(图1)。

这一阶段,苏州工业园开始加速推动制造业高端化,寻求服务业突破,创建了全国首个服务外包示范基地。由于土地资源不断趋紧,园区积极推动存量建设用地更新,与周边市县共建工业园区,为高层次、高产出的产业腾挪空间。

(4)阶段Ⅳ:2011年至今。随着人口、土地等红利的进一步消弭,我国就经济发展提出“创新驱动”战略,中央相继出台了一系列引导开发区转型的文件,开发区转型面临新的形势和要求。数量众多的开发区在具体落实过程中存在着重点不清、路径不明的问题。虽然苏南开发区也处于探索阶段,但是取得了一定的成效:①加快探索科技创新方式,强调创新、创业人才的重要性,合理布局科技研发空间,如苏州工业园区提出了“人才扎根计划”、江阴高新区提出了打造“科技新城”的发展目标;②强调存量更新的可实施性,改变以往单纯以产出效益为评价标准的用地更新方式;③在保证制造业主体地位的基础上,部分开发区寻求在区域承担更大的服务职能,如苏州工业园区近期提出“江苏东部国际商务中心”的发展定位。

二 开发区转型中的主要问题剖析

(一)生产功能弱化

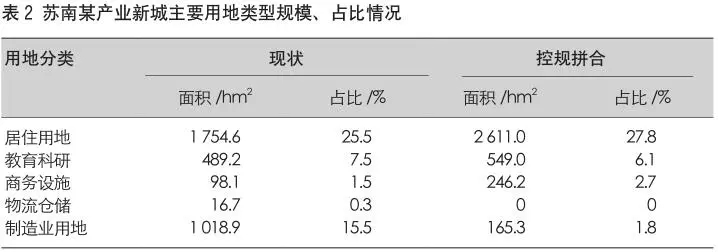

不少开发区在资本的冲击下建设了大量房地产,甚至出现了“过度房地产化”的现象。2017 年初,国家发改委曾指出“要防止有些地方打着开发区建设的旗号,大量圈占土地大搞房地产开发”,表明这种现象在全国已十分普遍。开发区的初衷一直是“以发展工业为主”,国家适当放宽开发区居住用地审批,是为了解决职住不平衡、服务不便捷的问题。但是,大量的房地产开发可能引发更为严重的问题:一方面挤占了制造业用地资源,无形中提高了制造业发展成本;另一方面,许多房地产开发商在取得土地开发权后放缓开发进度,甚至出现闲置现象,大大降低了开发区有限土地资源的利用效率(表2)。

(二)功能空间混杂

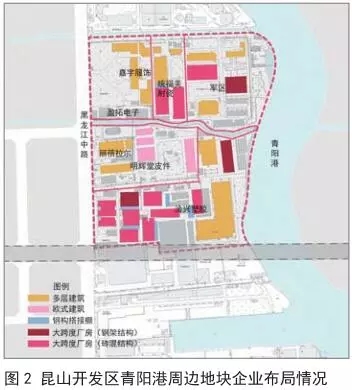

我国开发区在发展过程中吸纳了大量离乡进城人群,随着开发区内部人群结构的日趋多元化,要求开发区配套完善相应的公共服务设施,导致开发区功能的多样化和综合化。由于先期规划考虑不足,各种功能空间呈现出简单拼贴的“混杂”状态,与城市成熟片区功能的“有机融合”具有显著差异。尤其是在开发区进入存量发展阶段后,这种功能空间混杂愈演愈烈。不少企业由于行业发展环境变化、企业生产利润下降和自身区位敏感等原因,自发地调整主营功能,出现“工业用地”转“商业、居住、公共服务设施用地”的现象,如苏州工业园区 CBD 北侧苏虹路沿线的工业企业,由于区位优势明显,开始自发地转做餐饮、汽车4S店和体育场馆等。这类自下而上的企业自主功能更新由于缺乏统一的管控引导,导致了开发区功能空间的深度混杂。此外,在开发区的生产片区内部,由于早期招商能力不足,缺乏空间引导,导致不同产业类型、层次的企业混杂布局,影响集群效应的形成和发挥(图2)。

(三)产业升级乏力

在国外市场需求不足的情况下,加上我国人口、土地等优势不再,依赖低成本、低层次的产业发展模式已难以为继,亟需转型升级。但在西方国家经济发展疲软和“再工业化”战略的影响下,我国部分开发区出现了外资撤离现象,对开发区产业升级带来了较大的冲击。同时�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号