野公园的建设管理越来越重视游客的体验,通过构建便捷的交通网络、完善的休闲娱乐设施来满足不同人群的需求。然而,该阶段郊野公园在资金和管理上存在的问题仍未得到很好的解决,其发展一度受到严重的阻碍。2000 年后,英国的旅游部门开始重视对郊野公园的复兴,相关机构甚至成立了专门的网站为郊野公园的建设筹集资金和提供管理方面的建议。

从整体上看,虽然郊野公园的发展可谓是“命途多舛”,但是最终还是取得了良好的成效。截至 2003 年,英国的郊野公园已超过了350个,规模最小的为11hm 2 ,最大的达到1875hm 2 。

二 绿野之洲规划目标及特色路径

漳州市郊野公园概念划改变了原总体规划“一江两岸”的城市发展思路,以建设绿野之洲为目标,遵循“以水为脉,以绿为韵,以文为魂”的思想,通过“全城的郊野公园行动规划”整合物质与非物质资源,带动城市生态系统、绿地系统、人文系统及旅游系统的全面提升。规划根据漳州市的现状特征,制定了绿野之洲规划特色路径,力图将漳州市打造为“田园都市”。

(1) 控制城市蔓延,避免城市恶性扩张。郊野公园可以前瞻性地解决快速城镇化地区城市无序蔓延及“城中村”问题,即预先将城市边缘一定范围内的土地 ( 农业用地及自然景观 ) 纳入郊野公园,并由独立的城市公园管理部门行使管理权。

(2)优化城市结构,有机疏散城市。郊野公园的空间格局一旦确定,城市郊区的卫星城镇、居住组团等区位也会随之确定下来。可以说,郊野公园既界定了城市的边界,又保留了城市中心的自然地带,通过有机疏散让城市组团化发展,增加城市生态接触面,使在市中心的市民也可以感受生态野趣。

(3)延续农耕文明,协调城乡发展。规划将乡土资源融入城市发展,转变传统的城乡发展方式:保留村庄,并将其纳入郊野公园体系,避免城市发展对乡村空间的侵占;改善基础设施,提升景观环境,引入文化艺术活动,着力打造乡村旅游项目。

(4) 建立慢行网络,完善公共服务体系。规划构建全城化的慢行网络,新建自行车道和慢行步道;将文化、体育、旅游和休闲等方面的公共设施引入郊野公园,打造全城化的绿色公共服务体系,为市民进行体育锻炼和休闲游憩提供便利条件。

(5) 弱化人为干预,进行质朴内敛的设计。规划主张“师法自然”,降低人的行为活动对自然的影响,在在地规划、现场设计、水系设计、竖向设计、铺装设计与植栽设计等方面遵循因地制宜和“顺应自然”的原则,以最大化地保护和利用现状自然资源。

三 漳州市郊野公园概念规划内容

(一) 控制郊野公园用地

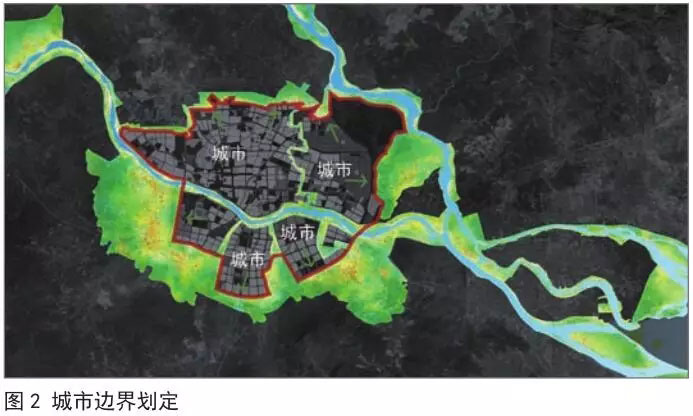

规划严格遵守郊野公园用地制度,在土地发展需求及保护自然环境需求两者之间实现了平衡。这种平衡为整个城市空间的拓展搭建了一个由“城市—郊野”两要素组成的基本框架,以郊野公园的用地控制为主,配合其他政策、法规等划定城市的发展边界(图2)。例如,规划保留了城市中心广阔的自然地带,保存了大量的山岭、河谷、海岸和森林等自然资源;构建了约 120 km 长的生态接触面,使穿城而过的郊野公园在保留并串联城市原有蓝、绿空间系统的基础上,分级、分层地向城市渗透,为市民提供一个原生自然的场所,使人们享受到一种截然不同的野趣体验,感受大自然特有的亲和。

(二)构建“一环、两带、七主题”的空间结构

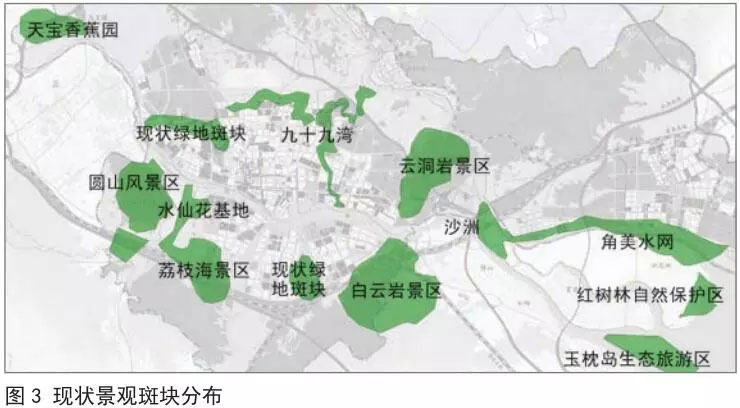

规划划定的郊野公园总面积约为100km 2 ,共分为22个各具特色的景观斑块,在对现状景观斑块进行梳理的基础上,形成了“一环、两带、七主题”的郊野公园总体结构(图3)。

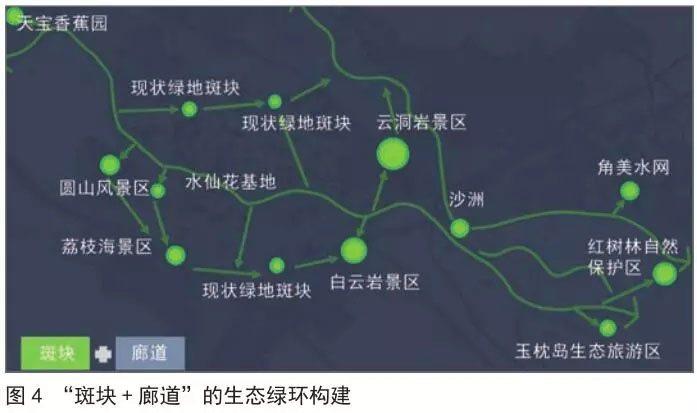

“一环”,即打通城区南北林带的廊道,串联圆山、荔枝海等景区及现状绿地斑块,通过 “斑块+廊道”的方式形成围绕中心城区的生态绿环,其既是提供生态涵养的绿色空间,又是隔离工业的生态屏障,还可以界定城市发展边界(图4)。

“两带”,即依托九龙江西溪、北溪两条水脉,结合九十九湾等水廊,保留河流原有生态廊道,打造城市生态水网,提供自然亲水空间。

“七主题”,;�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号