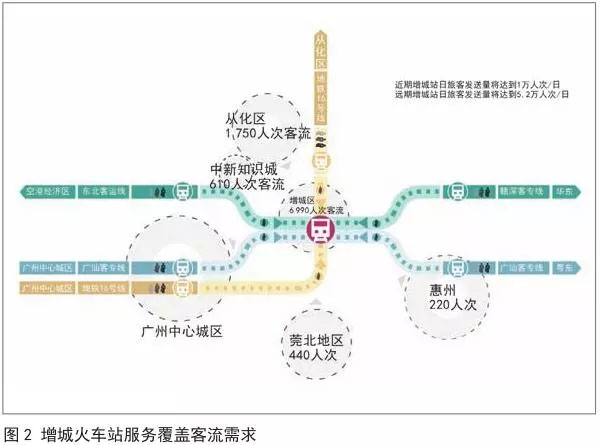

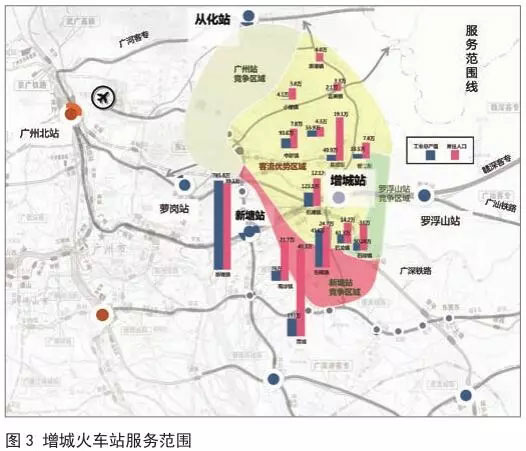

区域(图2)。高铁开通后增城火车站服务范围扩大,服务辐射人口主要来自于从化区南部、增城区东部、中新知识城的部分地区既东莞北部,辐射人口共260万(图3)。同时,高铁开通后,一方面使增城进一步成为与中心城区职住分离的“卧城”,两地通勤人口增加,带动人口流动、人口迁移和产业转移,另一方面将加速高铁新区的发展进程,衍生出居住、商业和商务等方面的多元需求。

(三)城市外围站——以吉首高铁站为例

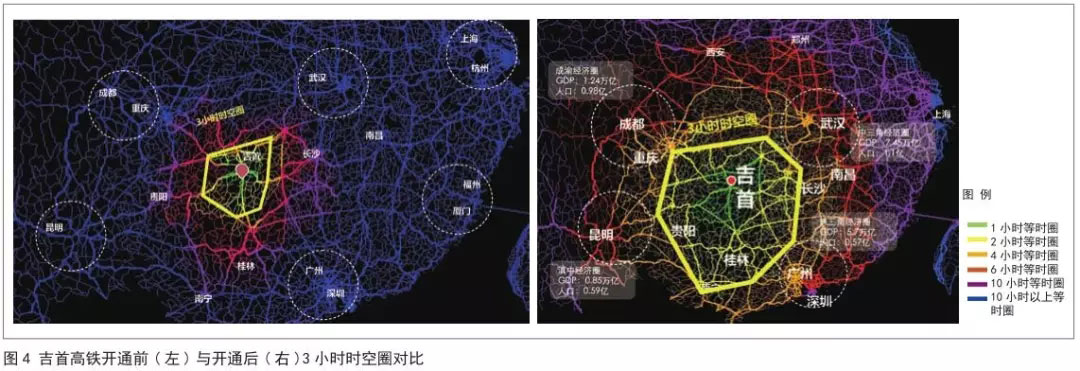

吉首高铁站位于吉首中心城区东部,距离吉首老城区10km,与规划的新区尚有一段距离。规划的高铁新城面积为32km 2 ,现状城市建设用地面积仅为远景规划城市建设用地面积的40%。吉首高铁开通后,区域时空圈将发生改变,吉首至能级更高区域的城市的可达性大大提高(图4)。现状吉首交通呈现轴带式发展,老城区、乾州和新区的发展将打破吉首带形发展格局,拉开城市骨架,高铁新区与老城区、乾州新区错位发展,形成产业服务功能节点,城市多点发展。高铁站建成初期,高铁站周边客流出行类型将以高铁新城和老城区、乾州新区的换乘客流为主,而如何提供快速换乘服务,以及换乘客流对高铁站周边地区会造成怎样的影响是规划需重点考虑的问题。

二 基于客流空间需求的高铁站周边地区发展模式分析

当前,已有许多国内外学者从多个方面就高铁客流对站前地区产业发展影响的机理进行了研究。例如,贝托里尼的“节点—场所”理论从交通客流角度出发,提出枢纽包含两种价值:枢纽节点的交通价值,这是枢纽的可达性体现,也被称作节点效应;枢纽的场所功能价值,这是到达的人停留在高铁站周边进行经济社会活动所产生的机会的体现,也被称作场所效应。同时,枢纽周边的经济社会活动越多,越能吸引更多的客流,形成枢纽节点的交通价值和场所功能价值相互循环促进的结果。笔者基于对3种不同区位的高铁站客流特征分析,结合客流需求,借鉴贝托里尼的“节点—场所”理论模型,对高铁站周边地区的发展模式进行归纳。

(一)城市中心站的发展模式分析

1.客流对交通出行环境和城市环境的需求

(1) 商务客流 / 旅客:对良好的交通出行环境的需求。

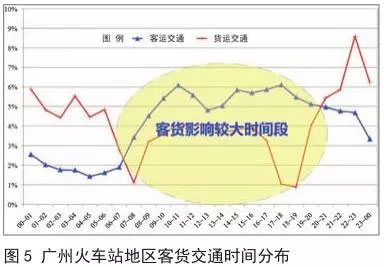

现状广州火车站批发市场批发零售业物流组织无序,小货车装卸货物点分散,占道停车现象严重,且货运交通与客运交通重叠,对城市公共空间造成了干扰。例如,上午 7 时至傍晚 18 时是客货交叉影响较大的时间,也是本地居民日常通行的高峰,容易对交通出行环境造成严重影响(图5)。而高铁进入中心城区后,批发市场将覆盖大量的一二线城市,客流以大规模企业采购商为主,他们对交通出行环境提出了更多的需求。因此,打造良好的交通出行环境对促进日用品批发业的发展有积极作用。

(2) 本地居民:对改善城市环境、提升城市服务的需求。

广州火车站周边居住区较多,居民出行与枢纽密切相关。但目前广州火车站周边交通组织混乱,环境品质较差,亟待通过城市更新改善空间组织。为此,笔者进行了问卷调查,结果显示广州火车站片区最为突出的问题是交通堵塞和环境混乱无章。大部分受访者认为广州火车站片区应该改造成商业商务集聚的功能片区,部分受访者对发展文化创意产业有一定期望。调查结果反映了广州火车站及站前周边地区缺乏与省会城市门户相匹配的环境品质,商业商务设施和公共服务设施较少,未能充分发挥其空间价值,急需进行更新。

2.建设城市更新和产业升级触媒点

由于中心城区的交通便捷,城市中心站承担了区域外部客流和城市内部客流快速集散的双重压力。随着城市的发展,中心城区普铁和长途大巴客流逐渐减少,城市中心站传统的交通功能被疏解到外围地区,交通枢纽向高铁枢纽转变,新的商务服务、文化休闲功能也被引入到城市中。同时,中心城区的衰败导致传统批发零售业等产业的环境逐渐恶化,中心城区传统产业需要转型升级,高铁站的建设承担着城市更新和产业升级的任务。因此,规划需将城市中心站建设为城市更新和产;�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号