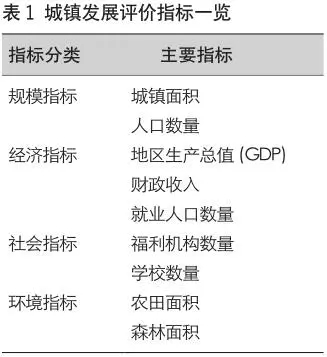

; 本研究的目的在于分析不同行政等级城镇之间的发展资源差异,明确行政等级在城镇资源分配过程中的影响作用,因此数据均采用市域或镇域范围数据,且以总量为主要衡量指标。具体的指标选取主要从规模、经济、社会和环境4个方面展开(表1)。其中,规模指标包括城镇面积与人口数量,体现不同等级城镇所拥有的土地资源、人口资源之间存在的差异;经济指标包括地区生产总值、财政收入和就业人口数量,主要体现不同等级城镇经济发展水平在总量上的差异;社会指标包括福利机构数量、学校数量,体现城镇以福利资源、教育资源为代表的社会资源在总量上的差异;环境指标包括农田面积、森林面积,一定程度上体现城镇自然资源保有总量之间的差异。

中国的数据主要来源于各市、县、镇 2015 年统计年鉴;德国的数据主要来源于德国联邦统计局及巴伐利亚州统计局 2015 年城镇年鉴。由于各国、各地区统计数据的类型有所差异,本次研究选取具有代表性且各国数据中的共有指标进行对比 (不同国家和地区在指标的名称与具体统计方法上略有不同)。

三 中国不同等级城镇发展差异

(一)中国行政区划与城镇等级

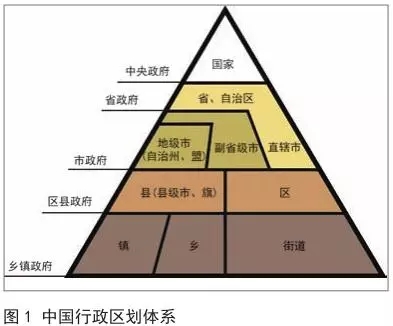

根据《中华人民共和国宪法》,中国实行中央、省、县与乡四级行政区划体系,但是实际上在省县之间还存在“市”这一建制级别,形成了中国的五级行政区划:中央(国家)、省(自治区、直辖市)、市(地区、自治州、盟)、县(区、旗、县级市)、乡(镇、街道) (图1)。

本文中的“城镇”主要指行政区划中的建制市和建制镇,按照行政等级可以分为直辖市、副省级市、地级市、县级市与镇5个等级。根据国家统计局数据,2015年中国大陆(未包括港、澳、台地区)共有4个直辖市、15个副省级市、276 个地级市、361个县级市和20515个镇。

直辖市属于省级行政单位,直属中央政府管理,是中国城镇的最高等级,拥有省级立法与管理权限,中国目前共有北京市、上海市、天津市和重庆市 4个直辖市。副省级市的前身是计划单列市,全国共有广州、深圳、南京、武汉、沈阳、西安、成都、济南、杭州、哈尔滨、长春、大连、青岛、厦门和宁波15个,其党政机关主要领导的行政级别为副省 ( 部 ) 级官员。虽然这些城市在行政上仍然接受所在省的管理,但其行政级别为副省级,享受副省级管理权限,在国民经济和社会发展规划方面则拥有省级管理权限。地级市是城镇行政等级的第三级,因其行政建制为地区级别的“市”,故称“地级市”,虽然地级市有省会城市和一般的地级市之分,但其在行政级别上相同,因此本文不再将省会城市单列为一级城镇。县级市作为第四等级城镇,其绝大部分行政级别与市辖区、县等县级行政区平级,一般由地级行政区管辖。这样就出现了“地级市管理县级市”这种具有中国特色的“市管市”模式。镇是指经省、自治区、直辖市批准的建制镇,是县和县级市以下的行政区划单位。中国的县级市和镇都存在扩权管理的现象,有的省份设有副地级市、省直管县级市、副县级镇、市直管镇等行政级别的城镇,但由于各地标准不统一,本文不再进行细分。

(二)城镇发展差异分析

本研究以长三角城镇群和京津冀城镇群为例进行分析。长三角是中国目前综合经济实力最强的城镇群之一,也是大、中、小城镇均衡发展的先锋地区,该地区可以反映出中国均衡型城镇群的发展差异。京津冀以首都北京为发展极,但是周边城镇,尤其是小城镇的发展相对滞后,存在一定的发展差异,该地区可一定程度反映出非均衡型城镇群的发展差异。

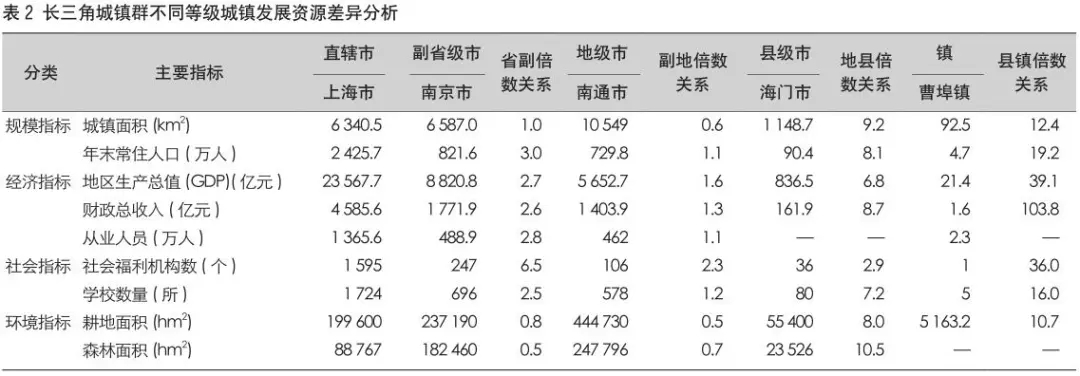

(1) 长三角城镇群:上海市—南京市—南通市—海门市—曹埠镇。以“规模适中且具有代表性”为原则,研究选取“上海市—南京市—南通市—海门市—曹埠镇”5 个等级的城镇进行数据收集与分析(表2)。通过相邻两级城镇发展指标数据的倍数差异分析来量化不同等级城镇之间的发展资源差异,其中省副倍数关系指直辖市的城镇发展指标数据与副省级市城镇发展指标数据之比,副地倍数指副省级市与地级市发展指标数据之比 。

通过数据分析可知,在长三角城镇群,上海市与副省级市南京市之间的发展资源差异倍数关系多为 2 ~ 3 倍。虽然上海市与南京市的城镇面积几乎相同,但上海市 2014 年末的常住人口及各项经济指标均是南京市的近3倍,而在社b�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号