一)公共停车需求预测

公共停车场布局规划首先要对该城市未来 (10 年甚至 20 年 ) 的公共停车需求进行预测,以便预留出相应的建设用地。停车需求一般分为两类:一类是车辆夜间停车需求,主要为个人或单位车辆夜间停放提供服务;另一类是车辆在使用过程中产生的停车需求,即日间停车需求,主要是由社会经济活动所产生的各种出行所产生的。本文所研究的公共停车需求主要是指第二类停车需求,其受土地利用、区位、车辆出行水平及交通政策等多种因素的影响。

1.土地利用性质

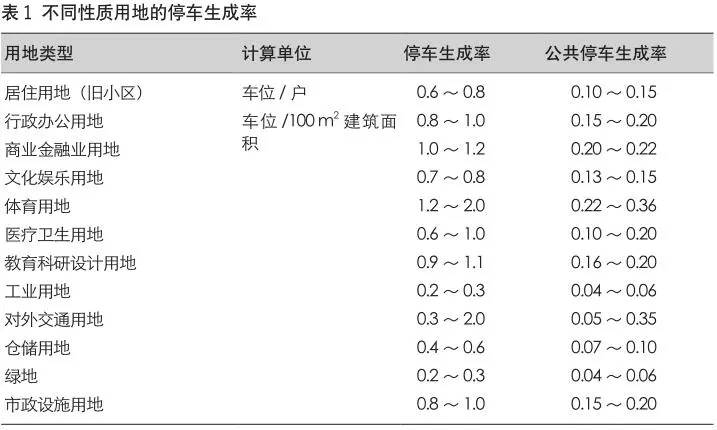

根据用户的实际使用需求,在城市建设用地中,对公共停车有需求的用地主要包括公共管理与公共服务用地(A)、商业服务业设施用地 (B)、工业用地 (M)、物流仓储用地 (W) 及老旧小区中的居住用地 (R)。这些不同性质用地的总停车生成率各不相同,按照规范,公共停车生成率应为总停车生成率的15%~ 20% ( 表 1)。

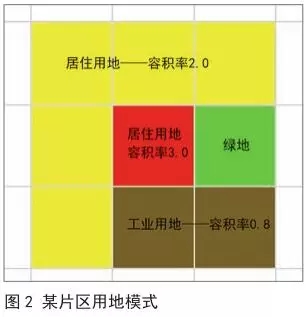

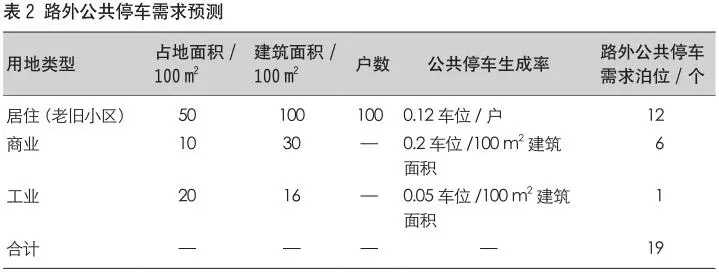

图2表示某城市一个片区的用地模式,设定其居住用地容积率为 2.0,商业用地容积率为 3.0,工业用地容积率为 0.8,假设不考虑其他因素,按照上述需求预测方法计算,则该片区的公共停车需求值为19个泊位(表2)。

2.区位

因经济水平、开发强度、汽车保有量、出行量和交通状况等因素不同,即使用地性质相同,不同区位对停车的需求也不相同。因此,在进行停车需求预测时,需根据区位的不同,增加修正系数。

(二)停车供给量

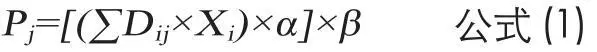

计算出停车泊位需求量之后,不同的用地,因分区控制不同,需要进行差异化供给。按照经验,城市核心区及旧城区因停车场建设欠账较多、人口密集、交通较为复杂和可用建设用地极为紧张,导致停车问题较为严重,需在停车方面控制核心区的车辆数量,尽可能减少机动车对核心区的冲击及影响。因此,采用不满足的方式进行停车供给,一般选择供需比为 0.7 ~ 0.9。城市外围区因发展潜力较大,用地较为充足,故而采用超额的方式进行停车供给,一般供需比为1.1~1.3。综上所述,各地块的公共停车供给量的计算公式为:

其中,Pj为j地块的公共停车供给量,Dij为j地块i类用地的面积,Xi为i类用地的公共停车生成率,a为j地块的区位修正系数,β为j地块的停车供需比。

三 公共停车场布局规划

(一)停车场选址

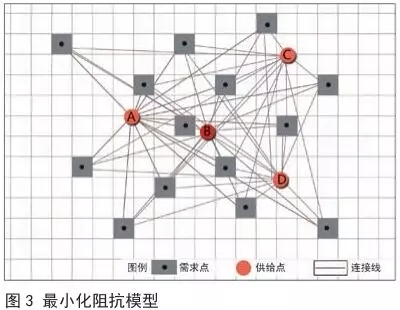

借助 GIS 中的 LA 模型作为辅助工具进行停车场选址。本文主要运用 LA模型中的最小化阻抗模型,该模型是在设施选址数目既定的情况下,在所有候选的设施选址中选出最佳的空间位置,使所有需求者到达距他最近设施的出行成本 ( 可为距离、时间等 ) 之和最小。如图3所示,灰色方块模拟需求点,A、B、C、D 点模拟候选的供给点,连接线模拟需求点到供给点的路径。现需要从 4个候选供给点中选择出一个设施点,使其距所有需求点的路径最短。运用最小化阻抗模型计算后可知,B 点距所有需求点的路径之和最短,故而选择B点作为停车场。

运用 LA 模型进行公共停车场选址时,首先将整个中心城区的用地视为一个二维分布的“网络平面”,由于各类用地均有公共停车的生成率,可通过模拟所有对公共停车有需求的点 (即需求点 ),罗列出所有可能建设公共停车场的用地 ( 即供给点 ),并借助道路网络构建需求点与供给点之间的联系。其次,根据总的停车预测设定初步的选址数目,利用最小化阻抗模型,选出距所有需求点路径最短的停车场选址。再次,计算出初步选址的停车场在 500m、800m和1000m服务半径内的覆盖范围,对其进行验证。最后,设定不同的选址数目,对选出的方案进行反复比较、验证,再结合现实情况,得出最终的公共停车场选址。

(二)划定服务区

&nb�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号