TRONG>

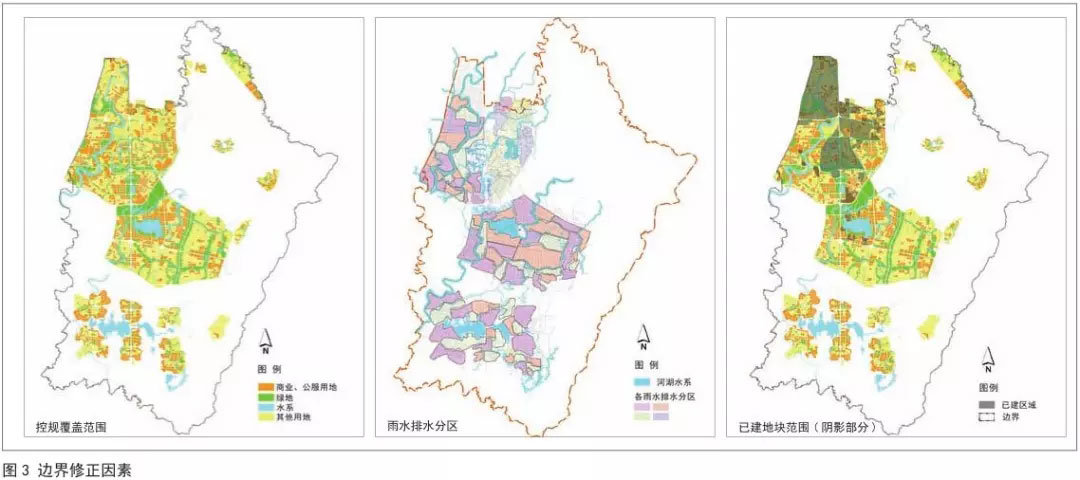

低影响开发单元是后续指标控制体系的基础,因此单元的划分需符合成都直管区规划管理的实际情况,从而保证整个指标体系具有可操作性。导则根据成都直管区土地利用现状、控规单元划分、水系专项规划和雨水排水规划等资料进行单元边界修正,使其在符合现状要求的基础上力求科学并便于管理。单元边界按照以下方法进行修正:①不应超越现有控规覆盖范围;②不应与雨水排水分区规划、雨水干管规划冲突;③不应切割地块;④不宜切割连片的已建区域。具体边界修正因素如图 3所示。

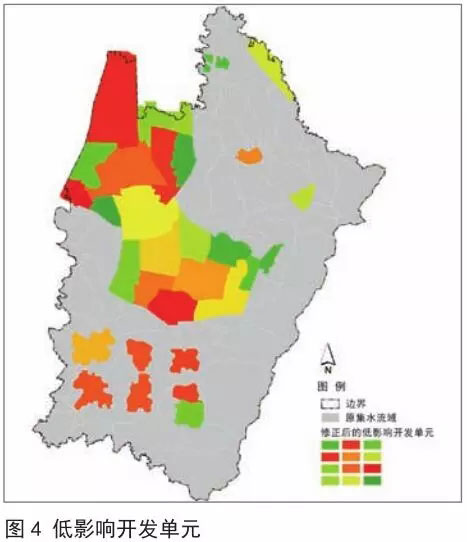

初始集水流域经边界修正后,形成低影响开发单元共计36个,平均面积为5.46km2 (图4)。

四 单元低影响开发适宜性评价

低影响开发措施的适用条件和实际效果受建设用地的地下水位、土壤渗透性能和用地性质等因素的影响明显。因此,根据各单元的本底情况因地制宜地确定其低影响开发目标显得尤为重要。导则通过采用多因子加权评价模型建立评价指标体系,利用 ArcGIS对各单元进行低影响开发适宜性评价,并根据评价结果确定低影响开发目标及相关指标。

(一)影响因子

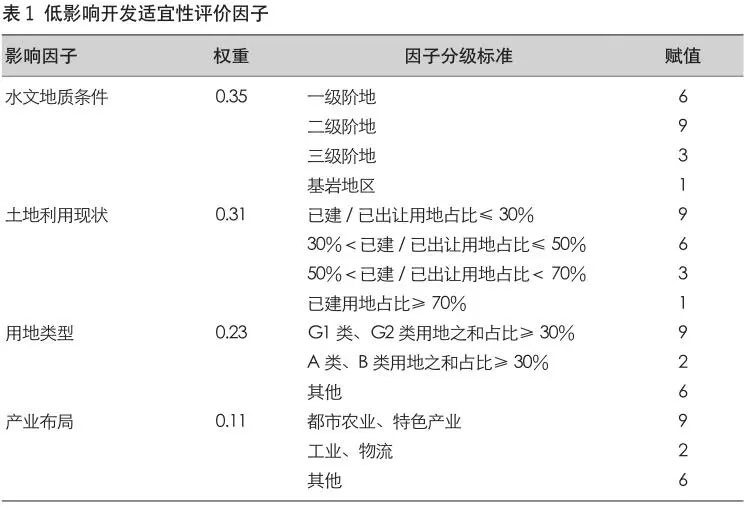

导则根据“主导性、差异性、稳定性”的原则选取水文地质条件、土地利用现状、用地类型和产业布局作为评价影响因子,将上述因子按0~9分进行赋值,分值越高代表适宜程度越高。导则采用专家打分法确定评价因子的相对重要性,通过层次分析法得出各因子权重(表1)。

导则针对水文地质条件因子,选取土层平均渗透系数和地下水水位作为主要的评价影响因素 。土地利用现状因子主要考虑对已建或已出让地块的低影响开发改造时间、改造难易程度及改造效果不确定等实际困难造成的影响。在用地类型因子中,按单元内不同类型用地面积占比分类,绿地占比高的单元低影响开发潜力较大,商业用地多的单元由于地下空间利用率较高、绿地连通性低,其适宜性较差。在产业布局因子中,主要考虑降低以工业和物流为主导产业的单元用地内下渗雨水污染地下水及周边水体的风险。

(二)结果评价

导则以低影响开发单元作为评价单元,借助 ArcGIS进行多因子加权叠加分析 ,得到低影响开发适宜性综合评价结果。

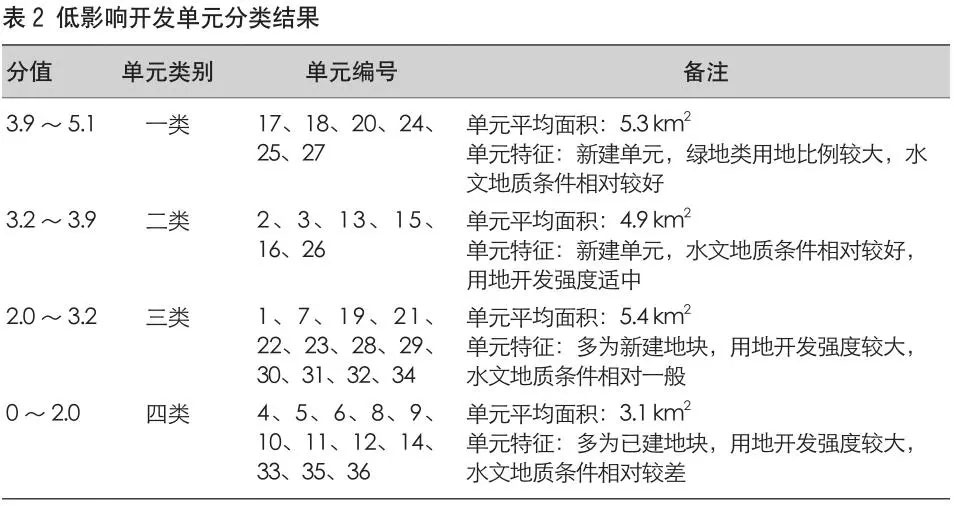

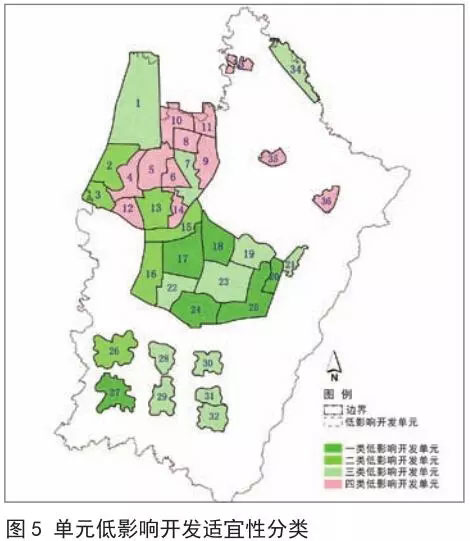

基于综合评价结果,利用自然断点法得到分类阈值,将单元低影响开发适宜程度分为最适宜 ( 一类 )、比较适宜(二类)、一般适宜(三类)和较不适宜 ( 四类 ) 四类。根据分类阈值对成都直管区建设用地综合评价结果进行重新分类,得到单元低影响开发适宜性分类结果(表2,图5)。

五 低影响开发指标控制

(一)单元控制目标

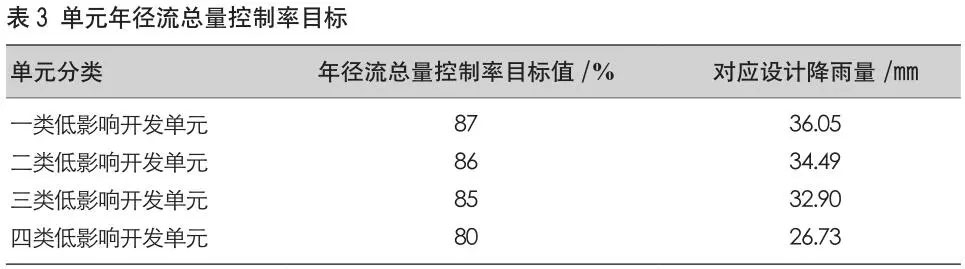

导则根据各类单元的水文特征、用地特征进行不同程度、各有侧重的指标控制,以使指标具有可操作性,易于成都直管区实现总体目标。通过加权平均计算,得到各类单元年径流总量控制率目标(表3),使其满足成都直管区年径流总量控制率 85%(32.90mm)的要求。

(二)控制方案

导则参考国内相关研究,主要利用分散的小型低影响开发措施对雨水径流进行源头控制,尽可能恢复建设用地原有水文状态。同时,导则提出指标换算公式,以提高项目实际操作过程中相关指标的可实施性。

1.低影响开发措施选择

导则结合成都地区的实际情况,针对各类降雨下垫面 ( 硬化地面、绿地、屋顶),选择透水铺装率、下沉式绿地(广义 )率和绿色屋顶率三项低影响开发措施指标进行低影响开发控制。

2.指标控制

&nbs�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号