可虚量留存为备用地,如生态环境良好、交通条件便捷且具有战略性地位的地块可预留为战略性功能用地,为城市重大项目的引进与城市大事件的举办提供可选择的弹性承载空间。

(2) 在用地开发模式上实行分期开发与存量先行。在开发时序上,优先安排城市内部的存量用地开发,对现有建成区范围内的未建用地进行重点开发建设,优先安排此类用地的审批;制定有效的用地补偿机制,形成综合平衡的政策体系,引导城乡边缘区用地向集约化、高效化和生态化转变,实现城市边缘区的优化发展;镇区建设以用地拓展边界为限定进行土地配置与建设项目安排,确保城市建设紧凑有序的推进,避免跳跃式扩张带来的管理困难与秩序混乱。

(二)功能单元的分类型管控

为便于不同类型用地政策的实施,将城市开发边界内空间细分为不同类型的管控单元。除了城镇法定的建设空间之外,将上述战略留白空间单独设置为边缘新区。同时,以城镇用地拓展边界与城镇开发边界为界限将包括归属于城市开发边界内的城乡边缘区在内的空间划分为3类管控单元。

(1) 中心城区型管控单元。空间范围为城市总规中确定的中心城区拓展边界内的城市建设空间。该单元的管控要严格遵循《城乡规划法》、城市总规条文等法律法规的管理要求,各项建设活动按照规定的程序进行,合理进行用地布局,引导城市功能集聚,提升人居环境水平。其规划管理由市规划行政主管部门进行。

(2) 镇区型管控单元。空间范围为镇总规确立的镇区用地规划边界内的城市建设空间。该类空间的管控遵循《城乡规划法》、所在市城市规划管理办法及镇总规相关条文等法律法规的管理要求。镇区内进行工程建设,建设单位或者个人应当向所属镇政府申请办理建设工程规划许可证并报市政府规划主管部门批准后实施。

(3) 边缘新区型管控单元。空间范围包括城镇开发边界内除去上述两类管控单元后的建设空间。该类单元属于弹性协调空间,规划划定了相应的虚量地块进行引导,规范可能出现的越界发展后的空间秩序。该类空间纳入到镇区未来发展的统筹中,在城市总规修编前,近期按照乡镇发展区域管理,执行乡镇管理程序,远期城市总规修编后,纳入城市中心城区范围统一管理。

(三)引导型的审批制度优化

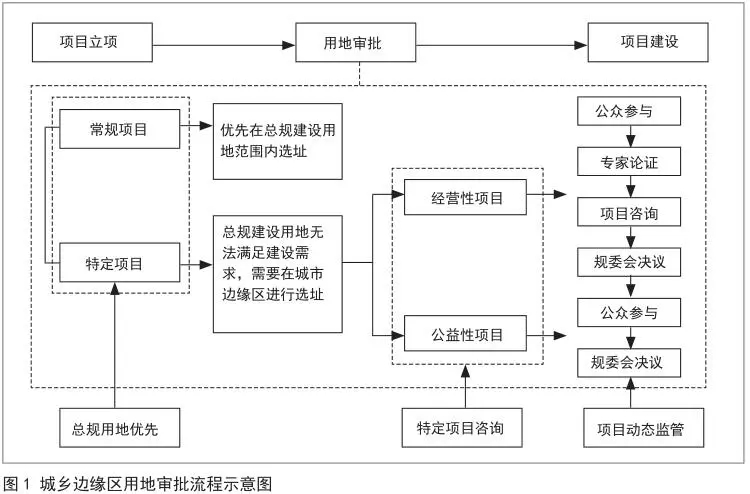

用地审批是边缘区有序开发的关键环节,审批过程中的项目准入类型与落户审批机制是需要重点关注的问题,结合规划管理的一般要求,认为用地审批制度可从三方面进行优化重构(图1)。

(1) 总规用地优先。城市总规经过上级管理部门批准后执行,具有法定地位,城市内的各项建设活动应当遵循其强制性内容规定。因此,在用地安排与指标测算中,城市新增建设用地应当优先安排在总规确定的用地内。当总规用地空间条件难以满足项目建设需求、项目建设对城市发展又具有重大意义的情况下,考虑在边缘新区内划拨用地。边缘新区建设用地作为城市拓展的应急空间,不具备常规性。

(2) 特定项目咨询。以往的土地利用规划主要针对于常规性、可预见的用地活动,缺乏对城市意义重大的产业项目与城市事件的应对策略。因此,在建成区用地供应不足的情况下,需要考虑在城乡边缘区进行建设,如建立完善的制度体系管理此类项目的引入与落户,形成特定项目咨询制度;通过构建公众参与、专家意见及规委会决议的程序过程,对通过评估的项目在边缘新区内予以用地供应,对于咨询评估不过关的项目不予以落实。

(3) 项目动态监管。加强建设用地的供给管理,满足市民需求的公益性用地,应当在经过公众意见收集反馈的基础上进行供应;对于非公益性用地,应当严格按照特定项目咨询落地制度程序执行;除此之外的其他项目均应在总规确定的用地边界内落实。此外,需加强对建设用地的监察,管控模式从静态的“计划—规划—用地”转变为“过程式”综合管控,对不符合咨询过程的私建项目进行查处或处罚,确保城镇开发边界不被突破,生态保育区、矿区采空区等不被侵占。

三 荆门市高新·掇刀区的城乡边缘区空间管控实践

(一)区域概况

荆门市高新·掇刀区位于湖北荆门市市区东南部,是荆门市重点发展的城区,现辖团林铺、麻城2个镇和白庙、掇刀石等 4 个街道。2015 年,全区常住人口为 30.64 万,常住人口城镇化率为80.12%。其中,高新区与两镇距离较近,用地扩张较快,在发展过程中建设空间�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号