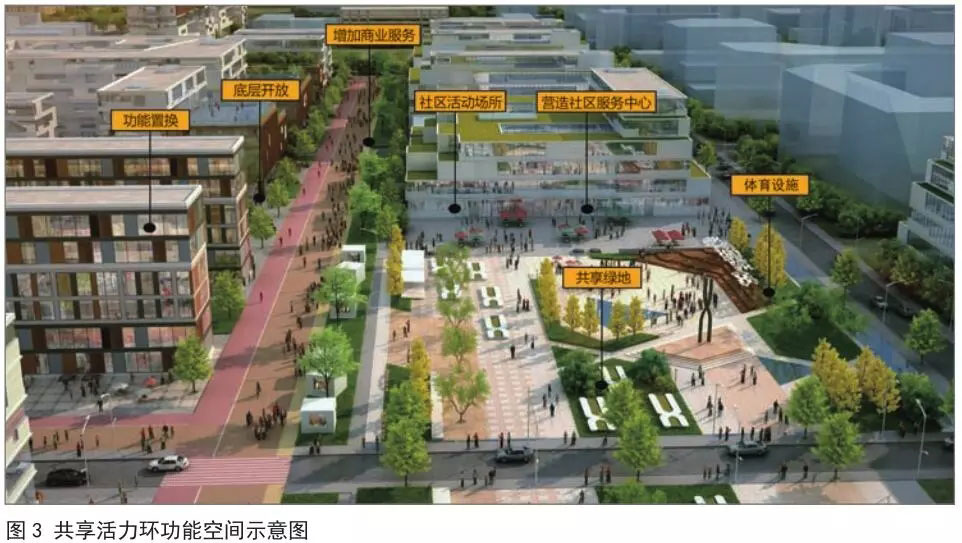

市需求,结合现状建筑及绿地空间特点,还可以在共享活力环沿线空间逐渐增加基本生活服务、文化服务和体育服务功能,实现底层开放、功能置换、共享绿地与社区营造等,带动城市空间的功能活化及服务升级,实现空间的自我迭代(图3)。

共享活力环的设置还需协调权属方、建设方和管理方等多方诉求,提升其可实施性。这种新型空间组织方式需要具备较强的弹性控制能力,在解决共性城市更新问题的基础上,针对不同城市、不同区域需求和现状问题,提出弹性和灵活性的设置方案,从而形成一种具有可推广性的城市功能激活模式。

二 共享活力环在城市更新过程中的作用

(一)交通辅助:城市新型交通,多极叠加的微支撑系统

随着人车共享时代的到来,城市建成区交通网络体系化建设面临新的要求,需为车的路权最大化向人车共享的阶段转变提供空间支撑,弥补路网密度低、道路体系不健全造成的大街区、大地块及交通流疏解不畅等问题。同时,需补足慢行系统,形成城市点对点的末端交通服务。共享活力环作为一种完善城市交通体系的方式,是城市交通新的毛细系统,体现了人车共享的交通路权分配需求,增加了人性化、精细化及安全性的交通设施;以一种新的交通通道形式为城市路网密度的提升提供有效补充;通过与街道及公共交通系统的链接,设置交通最后一公里的交通辅助方式,对接Mobike等共享慢行交通,实现点对点的交通服务,并预留空间承接未来的交通方式。

(二)功能完善:城市内向功能的链接系统

目前不少城市仍存在公共服务覆盖不均、城市交往空间受限和公共空间无法扩充,以及城市设施不完善、高价值资源未被有效利用等问题,难以满足人们对城市公共服务便捷化、品质化及精细化提升的要求。共享活力环以线性沟通方式发掘并串联资源,结合需求推动部分功能的自组织更新,使设施得到激活及有效利用,促进现有资源使用效率最大化。建设共享活力环首先需识别城市内向型特色资源,结合不同区段的产业基础和资源条件,强化功能,打造城市环状微系统,形成一条从粗放到精细的城市功能活化之路;构建区域微功能服务系统,将城市内部各种可共享功能相互融合,如将城市内部的教育、体育、文化和医疗等生活服务功能与金融、商业、酒店及商务等产业服务功能进行有效串联,并叠加生活性服务功能,服务于多元人群的多种生活方式,促进各个层级城市的健康成长,并支持城市功能的自我完善和功能迭代。

(三)公共空间补足:提升空间使用效率,搭建交流平台

多数城市建成区的公共空间缺失严重、配置不均衡、使用效率过低,公共空间的标志性和文化性较差,使城市缺乏特色、城市文化无处彰显。而共享活力环可结合城市文化特色,以一条线性公园空间为载体为城市提供一种可参与性强、共享及绿色的新型城市公共空间,为市民提供一个交往、聚集的交流场所,既增加了公共空间的供给,又优化了公共空间结构,提高了空间品质。

(四)生态承载:生态微系统的构建

多数城市建成区生态缺失、系统性不足且生态品质差。而共享活力环作为一条绿色廊道,在增补城市绿色生态网络的同时联通了城市多级生态系统,形成了城市生态体系的绿色末梢微系统,有效串联城市大、中、小、微生态空间,在密集城市建成区形成微循环生态系统,并通过在沿线设置雨水收集系统,构成线性城市雨水花园,为城市提供生态化服务。

三 共享活力环在不同城市及区域更新建设中的有效尝试

本文通过建立共享活力环,尝试在创新型城市核心区提供最大化创新服务空间、在工业转型区实现工业化空间向生活化空间的转变、在一般小城市补足保障性城市生活功能并实现气候应对等,助力创新社区、产业社区、生活社区的建设及全面开放,推动共享活力环在不同尺度、不同功能及不同性质的城市空间中的可应用性,并提供适应性及差异化的应用策略。

(一)城市创新地区的街区内部资源激活

创新发展,需要具备促进交流的功能复合、服务多元的场所,而面对城市空间资源的限制,城市建设很难在单一空间内实现创新需求的供给。因此,通过梳理现状优质资源,将有�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号