和福建平潭等开放合作区;粤港澳大湾区、浙江海洋经济发展示范区、福建海峡蓝色经济试验区和舟山群岛新区;长江中游城市群、成渝城市群、中原城市群、呼包鄂榆城市群和哈长城市群等重点区域 。

三 中国云城市选址的评价因子选取

未来,云城市在中国的出现会受到两方面因素影响,即云产业建设的特性影响和政策导向。云城市与云产业 ( 尤其是云计算产业 ) 相伴而生,因此其分布受云计算服务产业的客观特性影响,显现出气候条件、配套设施、地质安全及人才要素等特性。政策导向主要指以下三方面:首先,基于“一带一路”倡议的大背景,全国空间格局对云带产生的影响;其次,要考虑《国家新型城镇化规划 (2014—2020 年 )》对各城市群的空间布局和产业发展的定位;最后,将目前全国 18 个国家级新区的空间落位作为云产业发展的重要支撑点。

本文研究的云产业规模特指由一系列超大型或大型数据中心组成的云产业聚集区,其中超大型数据中心是指规模大于等于 10000 个标准机架的数据中心;大型数据中心是指规模大于等于 3000 个标准机架、小于 10000 个标准机架的数据中心。

(一)云产业建设的自身特性影响要素

1.气候条件

云产业中大部分电器设备的耗电会转换为大量的热,一般的数据中心有30% ~ 40% 的电能用于设备和机房散热 。通常情况下,云产业更适合建设在室外温度常年较低的区域,可以利用自然冷源散热,减少机械制冷的能耗和费用。因此,为了节约能源及控制成本,未来云产业更可能选择在高纬度地区发展。气候条件对于云产业选址的影响体现在:气温越低的地区越适宜建设云产业,但是当温度低于一定程度,其散热效果将达到峰值;反之,当气温高于一定程度,将导致云产业的降温能耗激增,这些地区将不可能发展为云城市。

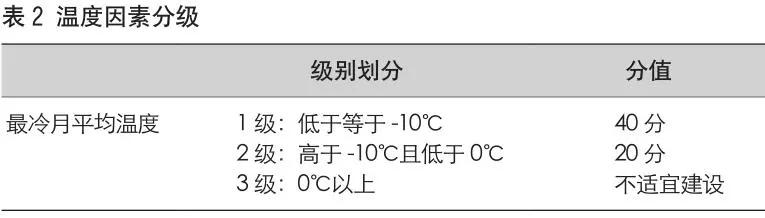

依据五部委《关于数据中心建设布局的指导意见》( 工信部联通〔2013〕13号)对数据中心的布局导向,本文的气候条件因素选取最冷月平均温度作为评价指标,将中国分为3个级别的区域,并分别赋分。其中,3 级地区 ( 年均气温 0℃以上 ) 因年平均气温较高,带来云计算能耗过大,且这一劣势难以通过其他方面因子加以弥补,因此将其赋值为“不适宜建设”(表2)。

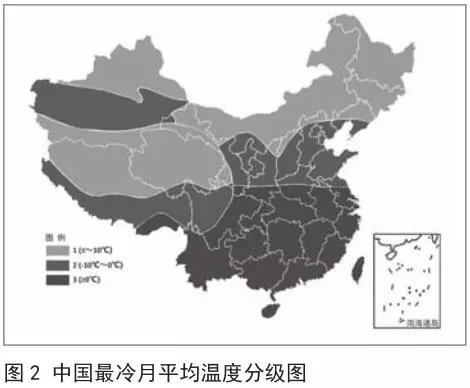

如图2所示,最冷月平均温度低于-10℃的区域非常有利于云城市的发展。东三省、内蒙古、新疆北部、青海和西藏等地区在气候条件方面具有天然优势,适宜进行云计算服务产业布局和发展。

2.配套设施

(1)能源供应。

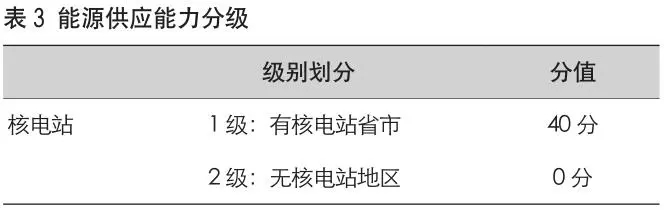

云产业属于高能耗产业,能源消耗巨大,10000个标准机架规模的数据中心的功率为2.5万千瓦(功率2.5千瓦为一个标准机架),年耗电约2.2亿度。电力费用占运营成本比重较高,一般占比约为40%,大型或超大型数据中心的电力费用所占比例更高,一般会达到长期运营成本的60%左右。因此,能源短缺的区域不适宜发展云产业,即便能够通过外地送电得以满足,也要消耗10%的长距离电力配送损耗。因此,云产业需要选择建设在能源充足、用电负荷持续稳定和能源价格相对较低的区域,以降低云产业的运营成本。虽然目前大规模的数据中心基本采取工业用电,但是核电站代表了未来大规模清洁能源的供应趋势,因此选择已建成核电站作为判断地区能源供应能否满足云城市发展需求的指标。

中国核电站建设情况如图3所示,主要涉及的区域包括黑龙江、吉林、辽宁、北京、山东、河南、安徽、江苏、湖北、重庆、四川、浙江、江西、湖南、福建、广东、广西和海南。这些省份(直辖市)最适合为云产业提供经济、清洁、高效持续的能源供应(表3)。

(2)网络速率。

基于中国互联网宽带基础设施的现状,处于非骨干网的地区需要根据可开发的宽带资源来确定云产业的规模,并判断是否可以形成云城市。云产业主要提供大规模数据处理、存储及运算服务,因此宽带速率和网络传输费是云产业网络配套设施运行的重要影响因素。因为中国网络运营商较多,且正在进行网费调整,数据中心的网费收取还受到地方鼓励性政策的影响,所以网络传输费不具备指标选取条件。�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号