级新型城镇化规划文本的要素和结构,以及《规划》中提出的核心理念 —— “以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承”在省级新型城镇化规划中的传递情况进行政策流变分析。

(一)文本概况

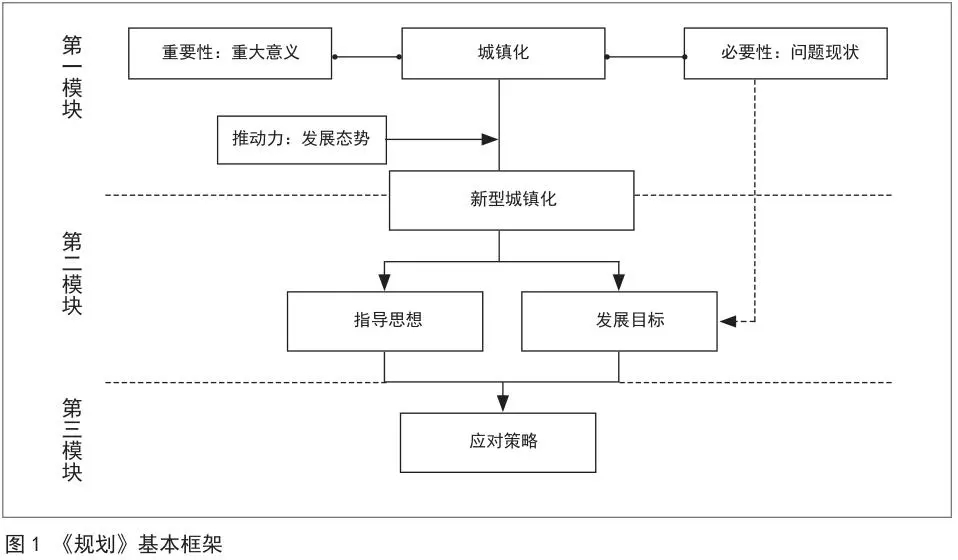

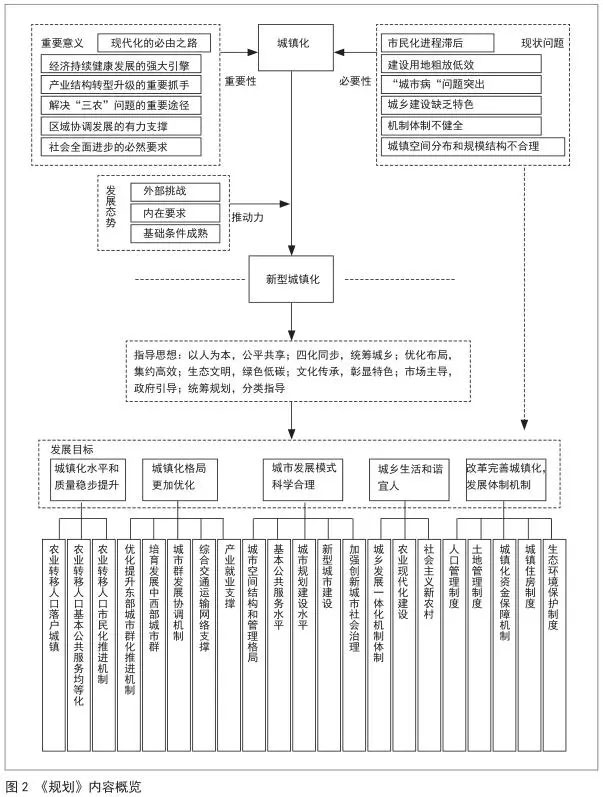

制定《规划》的目的是明确未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务,通览该规划文本,可以发现其是依据“问题—对策”的基本逻辑展开论述的。从内容构成上看,文本共分为8篇、31章。为便于分析,笔者进一步将其划分成三大模块 ( 图 1)。其中,第一篇 ——规划背景为第一模块,主要阐明了城镇化发展的重要性、必要性及推动力,详述了当前我国城镇化发展的重要意义、现存问题及今后的发展态势;第二篇 ——指导思想和发展目标为第二模块,该部分立足当下,展望未来,明确了我国到2020 年新型城镇化发展的具体目标和指导原则;第三篇至第八篇为第三模块,主要针对当前我国城镇化所存在的问题及未来发展的目标,为我国新型城镇化发展做出全方位规划部署,提供解决问题、实现目标的应对策略,是文本中所占篇幅最大,也是最重要的部分(图2)。

(二)文本要素与结构评估

按前文所述方法对《规划》文本进行评估,笔者发现其存在以下特征。

(1) 基础事实清楚,为发展目标的设定提供了有力支撑。《规划》文本第一篇的“发展现状”与“发展态势”两章通过对我国城镇化率、城镇数量及规模、城市基础设施和服务设施等相关数据的量化分析,对我国改革开放以来城镇化发展的历程、取得的成就、快速城镇化发展进程中出现的突出矛盾和问题,以及当前我国城镇化发展所面临的内外部环境和挑战进行了全面、客观、详细的说明,为发展目标的设定提供了有力的支撑。

(2)目标明确,政策支持相对完备。《规划》文本的第二篇“发展目标”一章分别从人口、空间格局、发展模式、生活环境及体制机制保障五方面确定了未来的发展目标。其中,第三模块——应对策略主要是从农业转移人口、城镇化布局、城市可持续发展能力、城乡一体化和体制机制角度切入的,与五大目标相对应,且各策略与目标有极高的承接性。从宏观策略层面看,目标通过政策得到了良好体现;从微观的政策层面看,《规划》文本以更细微的专业领域划分为基础,获得了多项具体政策的支撑。由此可见,《规划》文本对于未来国家城镇化发展的部署是有重点、有方向的,并且具有完备的政策支持。

(3)愿景陈述含糊。《规划》文本没有明确的愿景陈述内容,只含有一定愿景涵义的文段,且表述方式更偏向于目标属性,而非愿景属性,可以说是缺乏规划愿景要素的。此外,即便视这些内容为愿景,也还存在不足。因为愿景应是产生于广泛的沟通协商的基础之上,明确与规划相关的不同利益团体对于新型城镇化发展的看法与意见,最终提炼出全社会范围内共同接受与向往的未来愿景。而《规划》文本中并未阐明此愿景的来源。

(4) 行动计划缺失。行动计划通常包含两部分内容,一是规划政策实施程序,二是规划实施监测程序。规划政策实施程序应包含3项任务:对规划政策、措施进行优先排序,为规划实施具体工作制定责任部门,制定具体工作行动时间表。规划实施监测程序则主要对规划成果的实施程度进行跟踪和反馈,并随时调整后续的具体工作及时间表。按照这一标准,《规划》文本中的行动计划部分是缺失的,但这一特点符合《规划》宏观性、战略性和基础性的政策定位,具体的行动计划需要在地方规划中予以体现。

综上,由于愿景和行动计划的缺失,导致《规划》在递进线型逻辑的呈现上存在着不够顺畅的节点,使得文本各要素在承接性上存在瑕疵,这也将给《规划》文本传递及实施构成一定阻碍。

三 新型城镇化规划文本传递中的流变分析

(一)各省新型城镇化规划文本概况

笔者通过百度搜索引擎进行搜索查找,共获取 17 份省级新型城镇化规划文本,涵盖东、中、西、东北4个区域。其中,云南、甘肃、青海、福建、江苏、江西、河南、广西、吉林、陕西、山东、黑龙江和湖南13个省(区)编制完成并正式发布了新型城镇化规划文本,山东、贵州和河北3省发布的是公众咨询稿,四川公布的是缩减版。

《规划》是由国家发展与改革委员会主持编制的,而省级新型城镇化规划的编制单位却不都是各�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号