/20171215111842617.jpg">

笔者综合考虑试点城市的水生态、水资源、水安全和水环境等条件,将试点城市划分为水资源利用型、综合协调型和洪涝灾害治理型 3 种,以探讨不同类型的海绵城市实施策略。其中,水资源利用型海绵城市的降水量少,洪涝灾害不易发生,海绵城市建设应积极引导利用水资源,确保城市供水和生态用水;综合协调型海绵城市的降水量相对充足,洪涝灾害与城市供水短缺等问题均易发生,海绵城市建设需兼顾城市水资源、水环境、水安全和水生态因素;洪涝灾害治理型海绵城市的降水量大,洪涝灾害频繁,海绵城市建设应首要解决城市安全防洪问题。

(二)三种海绵城市的规划编制策略

1.水资源利用型海绵城市规划编制策略

水资源利用型海绵城市总共有5个,其规划编制体系框架基本一致。

(1) 在格局构建方面,水资源利用型海绵城市规划构建了区域“大海绵”的生态格局,提出了区域生态本底的管控保护措施,依托山、水、田、林、湖等资源重点落实中心城区“小海绵”的建设任务(表1)。

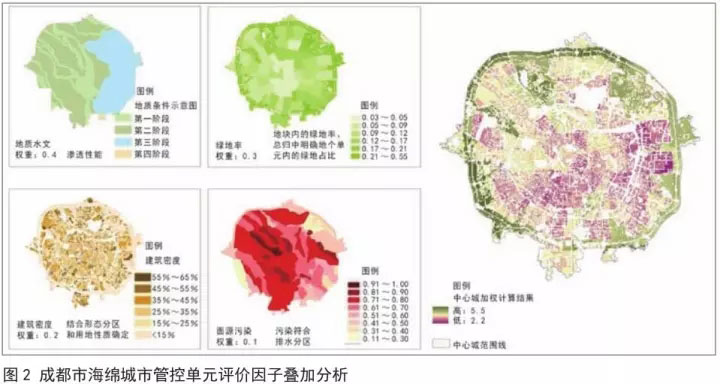

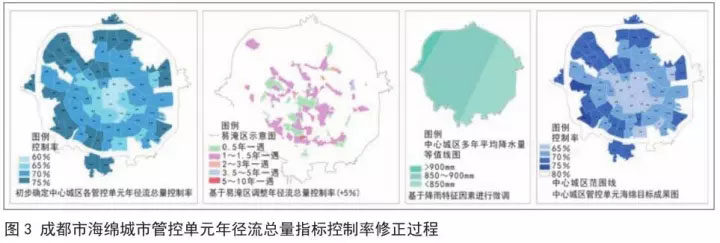

(2) 在要素控制方面,水资源利用型海绵城市规划采用城市—分区—单元( 组团 ) 的三级结构,通过细化各类用地指标,逐级分解年径流总量指标,分区的大小依据城市原有分区范围、排水分区划定,管控单元 ( 组团 ) 面积为 2~ 5km2 。由于水资源利用型海绵城市多年平均降水量较少,水资源有限,供水不足,在要素控制层面规划还应着重对水环境质量、面源污染控制率、污水再生利用率、雨水资源化利用率和管网漏损控制率等指标进行控制,以提升城市雨水集蓄利用能力,为城市市政及生活用水提供有利的保障。例如,成都市海绵城市规划在进行管控单元划分时,依据居住区规模,统筹城市排水分区、城市规划管理单元等要素,将全市划分为 71 个平均规模为2~5km2 的管控单元。在划定单元的基础上,成都市海绵城市规划进一步细化落实各单元的年径流总量指标,从而分解城市年径流总量指标,实现规划目标。同时,参考城市易淹区及降水特征等因素,修正结果,最终确立各管控单元年径流总量控制率(图2,图3)。

又如,绵阳市海绵城市规划依据住房和城乡建设部《海绵城市建设绩效评价与考核办法 ( 试行 )》和城市雨水集蓄利用的现实发展需求,明确了水生态、水环境和水资源的 11 个主要控制指标要素,以有效地保护地下水,提高雨水利用率,保障城市生活及市政用水供给,而水安全的4个控制指标要素则作为海绵城市建设的基本条件。

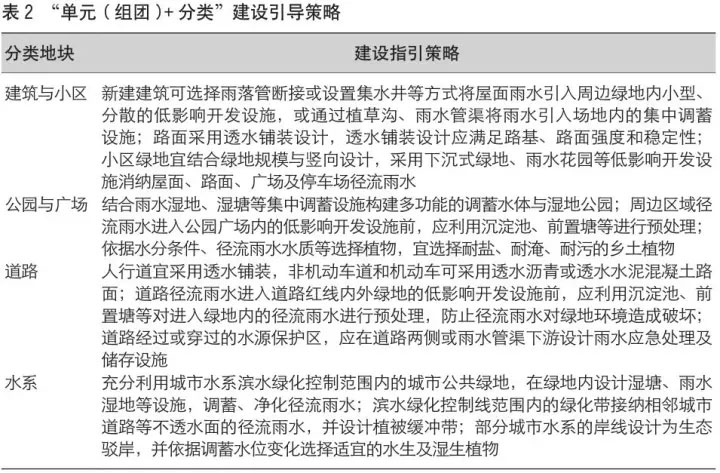

(3) 在建设引导方面,水资源利用型海绵城市规划采用“单元(组团)+分类”引导的方式,在原有单元 ( 组团 )的基础上,确立重点控制指标要素的建设总量,制定建筑与小区、公园与广场、道路、水系等地块的建设策略,进一步引导各单元(组团)的建设(表2)。例如,绵阳市海绵城市规划在公园与广场的建设方面,结合雨水湿地、湿塘等集中调蓄设施,构建多功能的调蓄水体与湿地公园;利用沉淀池、前置塘等对周边区域径流雨水进行预处理。

(4) 在运营管理方面,水资源利用型海绵城市规划通过成立海绵城市建设领导小组,落实责任机制,协调部门合作,制定相应的地方法规,制定海绵城市核心指标,以及建立完善的监测信息平台等措施,保障海绵城市的运营管理。

2.综合协调型海绵城市规划编制策略

综合协调型海绵城市总共有8个,其规划的总体构建思路与水资源利用型海绵城市相似,在构建区域生态格局的基础上,采用城市—分区—单元(组团)的要素控制方式,分解年径流总量指标,通过分区—单元建设引导,衔接下层次规划,并协调运营管理部门,推进海绵城市建设(表3)。

(1) 在格局构建方面,综合协调型海绵城市规划在保护区域生态格局的前提下,构建了中心城区海绵结构,形成区域“大海绵”—中心城区“小海绵”两级海绵空间结构,且海绵空间格局融入了城市水文化。例如,大竹县海绵城市规划扩展了防洪治水的海绵城市的内涵,在统筹城市特色文化、历史遗迹、景观旅游点及水系湖泊现状条件的基础上,结合城市未来旅游发展的需求,构筑了“一带、两区、多节点”�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号