华侨农场的产业以农业为主,主要农作物有甘蔗、速生桉树、木薯、龙眼、粉葛、水稻和辣椒等;工业企业有3个,分别为钦州市兴隆木业有限公司、1 个木材厂和 1 个小规模的茶厂;服务业发展比较落后,服务项目单一、服务水平不高。

(4) 生态资源丰富,但生态环境被破坏的现象屡现。

丽光华侨农场地处南亚热带季风气候区,水资源丰富,主要有江、湖、塘、渠四种水形态,适宜的气候和雨水条件使得植物丰茂,田林密布,植被覆盖率达85%左右。农场存在较多绿色开敞空间,自然生态环境良好,植被类型丰富,其内部结合起伏低丘错落有致地种植着各类经济作物,具有典型的郊区田园景观。由于建设步伐加快,人员和工厂数量不断增加,各类废弃垃圾和污水等未得到很好的处理,农场的生态环境遭受到了一定程度的破坏。

二 “农业+”:农场转型新思路

丽光华侨农场转型为投资区后,原农场的产业结构发生了巨大变化,相应的用地、交通和各类设施的规划建设应紧紧围绕农场转型要求重新部署。在尊重区域条件和发展资源的前提下,丽光华侨农场总体规划提出以农场现代农业产业化为发展重点,基于“农业 +”的发展理念,融入特色旅游、科研教育、农业展销、农产品加工和生物医药等多元要素,将丽光华侨农场打造成农业综合平台,实现“农城一体化”发展。

(一)转型思路:以“农业+”为基础,推动农场转型

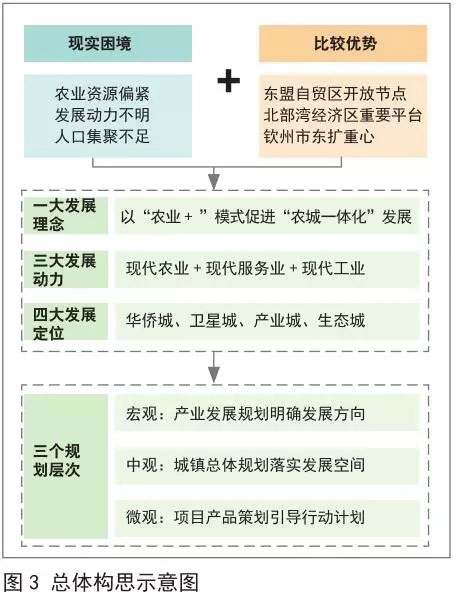

规划以“农业+”为出发点,充分认识丽光华侨农场的现实困境,发挥农场在区位、政策和市场方面的比较优势,明确农场以发展现代农业为基础,融合以特色旅游为主要内容的现代服务业,以及以农产品加工、生物医药为主体的现代工业,打造农场发展的新动能;深入思考农场独特的发展需求与发展路径选择,提出基于“一大发展理念、三大发展动力、四大发展定位、三个规划层次、多项专项研究”的规划研究体系(图3);力图突破小城镇规划的传统“八股”,在产业转型升级路径、特色空间营造和项目实施策划方面探索农场转型发展的策略,力争将农场打造成为优质、高效、生态的现代农业示范区和特色产业发展基地。

(二)转型策略:构建全方位一体的农场转型发展规划体系

在“农业 +”的思路下,要将农场的转型落实到具体规划中,需要充分考虑各类规划对象与要素,构建起全方位一体的农场转型发展规划体系,进而明确区域、交通、设施及环境等各个子目标,并在该目标下指导农场转型发展规划的编制与实践。

(1) 以区域协同为目标,以转型为导向,完善城镇与园区的空间体系。丽光华侨农场的转型是适应大区域发展的需求,以及满足城市新的经济增长点的客观要求,因此农场的空间体系一方面要与外部城镇体系协同发展,实现资源的整合利用;另一方面,农场内部的空间布局应适应转型后的产业发展需求、居民居住需求等,故而需要进行空间结构的重建。

(2) 满足产业物流需求,构建内外便捷的交通体系。丽光华侨农场转型后的产业结构势必会发生变化,特别是各类农 ( 工 ) 产品的运输需要更便捷的交通体系予以支撑。因此,在农场的交通体系规划方面,应做好内外部的衔接,以及道路路面的修整,以满足农场转型的交通需求。

(3)构建宜居宜业的公共服务体系,保障发展的高效与居住的舒适。丽光华侨农场转型后,一方面需要对各类公共服务设施进行重新安排,从农场服务设施向更综合的“工—农—第三服务设施”转变;另一方面,随着人气的聚拢,农场对生活服务设施的需求增大,这要求在规划中给予足够重视。

(4) 以海绵城市为理念,打造生态优美的景观环境格局。规划应顺应本地资源条件禀赋,以生态、宜居为理念,构建绿色、低碳的生产环境,打造生态优美的景观环境格局。

三 丽光华侨农场转型发展规划

(一)构建区域协同的城镇体系

规划将研究范围内的城镇规模等级划分为三级:1 个 100 万人以上的大城市,即钦州市中心城区;2个5万~20万人的小城市(镇),即投资区、那丽镇;8 个 5 万人以下的小城镇,即那彭镇、那隆镇、东场镇、那思镇、大番坡镇、龙门港镇、久隆镇和康熙岭镇。规划初步构建了“一区、两轴”的城镇空间体系:①“一区”,即钦州都市发展/�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号