补破碎化步行路径结构,可以打通尽端路、强化车行道两侧步行路径的联系以及减少断头路、车行道、河流、地形等对步行网络的干扰,形成旧城中心区完整、连续的步行网络。

3.尺度细化

街区既是城市的基本单元,也是居民日常生活的发生地。在机动化背景下,城市街区以机动车道划分,街区尺度失衡,居民步行出行意愿低,无益于街巷生活的展开。相关研究表明,人们理想的步行出行距离为400~600m,而1600m为优势步行出行的分界线,即步行个体存在一定的出行极限。

在重塑步行母网的基础上,应以步行可达为原则,细化旧城中心区的步行网络,构建小尺度的步行生活街区。具体而言,应结合步行者出行极限及土地利用模式,形成小型化、多样化步行街区尺度,构建120~150m商业街区、150~200m商务街区和180~300m居住街区,形成精细化步行网络。同时,应依托步道的弹性优势,深入街区内部,进一步提升街区的可步行性,弱化由可达性差异带来的“表层更新”现象,注重旧城中心区内外的同步更新发展。

(二)步行网络修补的多维支撑体系

步行网络修补通过对步行网络系统的重构,带动城市复合功能系统、开放空间系统及互补交通系统等多个系统的复合式修补,促进旧城空间的复兴。

1.复合功能系统

旧城中心区的城市功能布局较为混乱,加之机动交通对城市空间的侵蚀,使得街巷空间沦为点到点的联通路径,不利于步行出行体验。功能复合的步行空间可降低步行感知距离,利于构建高品质的步行环境,提高步行出行率。在关注旧城中心区步行网络格局的同时,应重视居民的步行生活需求,修补旧城功能布局,以复合功能系统反哺步行网络,强化重要步行节点及步行路径两侧的功能复合利用,提高土地的混合利用率。同时,应依据土地利用模式及步行者的行为特点,进一步提高相关功能区的步行路径密度,实现功能系统与步行网络的协同共建。

2.开放空间系统

旧城中心区受其发展历史条件及资源配置的限制,难以形成较大规模的开放空间,使得开放空间成为旧城中心区的“稀缺品”。在更新设计中,需兼顾旧城中心区的高密度特性与高品质需求,采用“化整为零”的手段,利用零散空间修补旧城中心区的开放空间。步行空间作为线性开放空间,与广场、街头绿地等面状开放空间相辅相成、串联编织,形成旧城中心区的开放空间系统,故应依托步行路径提高各开放空间的可达性及利用率,缓解更新过程中土地资源少、开敞空间稀缺等问题,提升城市魅力。

3.互补交通系统

个体的步行出行极限决定其有限的活动范围,而城市活力的提升有赖于各片区间的相互交流。机动交通特别是公共交通所具有的远距离、大运量的特点可与步行出行实现优势互补,扩大步行交通的范围及影响力度。因此,步行网络不能也不应脱离机动交通而独立发展,而应借力于机动交通特别是公共交通的发展,形成“步行+公交”的绿色、混合发展模式 。同时,应注重步行网络与公交网络的“双网”叠合,借力公交网络促使旧城中心区人口的注入,并借力步行网络实现便捷换乘,促进步行交通与机动交通耦合共生式发展。

三 步行网络修补导向下的遵义市红花岗区城市更新设计实践

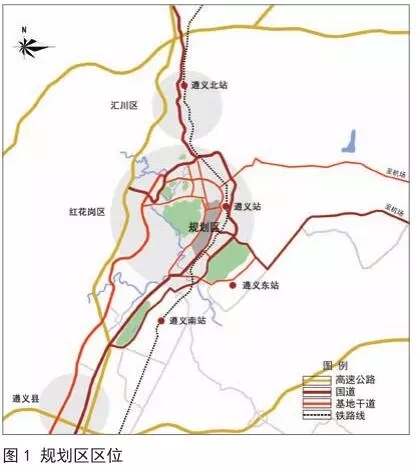

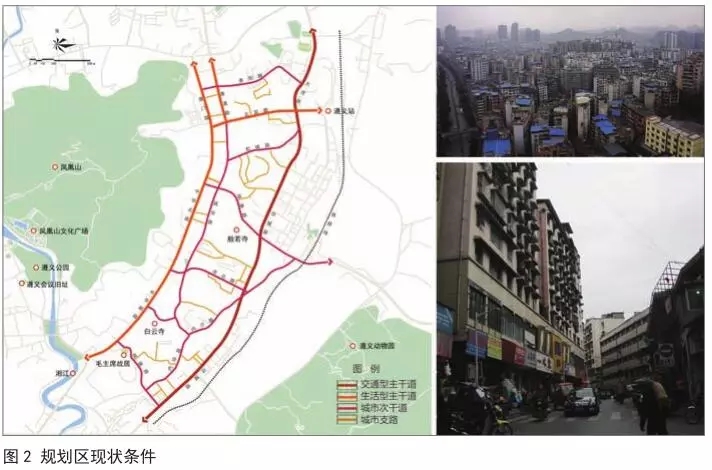

遵义市地处川渝与贵州连线的核心区域,是成渝经济区、黔中经济区的重要节点城市。遵义市红花岗区为遵义市主城发展的核心片区,是遵义市政治经济文化发展中心,具有良好的发展潜力与发展优势。规划区受两侧山体的影响,呈南北狭长型分布,其南临遵义市老牌商业中心——丁字口商圈,北接遵义市火车站,东倚凤凰山,西靠遵义动物园,现状北侧以商务、商业功能为主,南侧围绕毛主席故居发展,集中分布着大量的旅游商业设施,中部则混杂分布着商业、办公和居住等多种功能。规划范围北至贵阳路,南至桃源路,总用地面积为2.9km 2 (图1)。规划区现状面临建设密度高、设施老旧、交通混乱和城市功能破碎等一系列问题,同时伴随着近年周边新区开发建设的驱动影响,片区人口大量外流,发展活力渐失,陷入发展困境,亟待更新与发展(图2)。

(一)网络修补与加密

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号