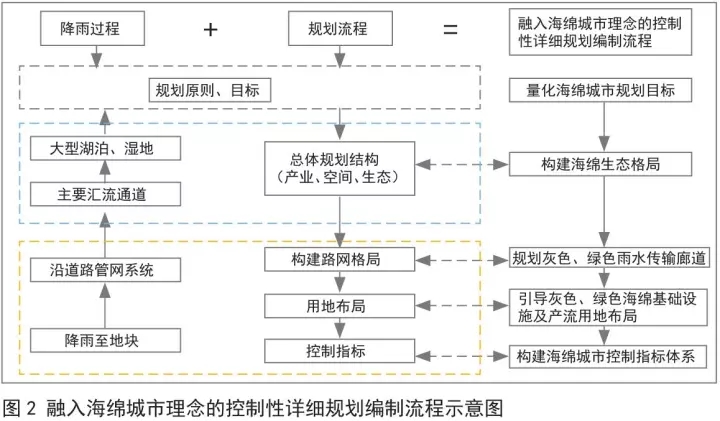

合功能分区对灰色、绿色海绵基础设施及产流用地布局进行引导,优化海绵局部结构;最后,应基于用地布局细化方案分解海绵城市控制指标,达到海绵城市规划目标,实现用地的低影响开发。以下本文将对各编制流程的目的和做法进行详细阐述。

(1)量化海绵城市规划目标。

在规划之初融入海绵城市理念,并将其转化为可分解、量化的目标。海绵城市规划目标的提出要符合相关标准、要求,并充分考虑规划区的特点。

(2)构建海绵生态格局。

在海绵城市建设过程中进行保护性开发,保护城市原有水生态系统,保持原有湖泊、湿地、河道和沟渠等自然水文生态元素,使规划区具有涵养水源、调蓄洪峰等作用,维护海绵城市的水安全底线。在具体规划中,可利用软件模拟等手段识别出主要的汇流、蓄水路径,对其进行保留或保护性开发,以引导后续规划布局。

(3)规划灰色、绿色雨水传输廊道。

在构建路网格局的同时,应合理规划灰色、绿色雨水传输廊道,这是因为地表径流汇流进入主干河网主要依靠管网、支流水系等灰色、绿色传输通道,而其主要依附于路网而存在。因此,协调好道路系统与河网的关系是使雨水顺利汇入河网的关键。在具体规划中,应梳理水网与路网体系的关系,在兼顾规划区域交通与汇水功能的前提下,总结出适宜的布局模式,并将其应用于规划区水网、路网布局中。同时,应进行竖向分析,保障管网汇流。

(4) 引导灰色、绿色海绵基础设施及产流用地布局。

由于不同的用地布局方式产生径流的差别较大,应结合功能分区对灰色、绿色海绵基础设施及产流用地布局进行引导。在城市土地使用对水环境的影响方面,学界已有较多实证研究,这些研究发现,随着城市的发展,土地使用方式的转变使得城市下垫面特性发生较大变化,因而显著改变了城市的自然水文过程。由于不同土地使用强度、土地覆盖类型对水文过程有着不同的影响,而相同功能分区有着相同的主导用地性质,具有相似的布局特征、用水特点,对其进行总结、分类引导,有利于各功能区的水文优化。在具体规划中,应结合功能分区主导用地的产流特点,对用地细化、海绵设施布局进行分类引导,以控制用地的产流。

(5)构建海绵城市控制指标体系。

通过以上流程,规划构建起了平面的海绵城市,怎样使海绵城市有深度、能吸水呢?这就需要调动起每块用地进行吸水、储水。因此,需将海绵城市规划目标分解为各地块的强制性控制指标,切实落实用地的低影响开发。

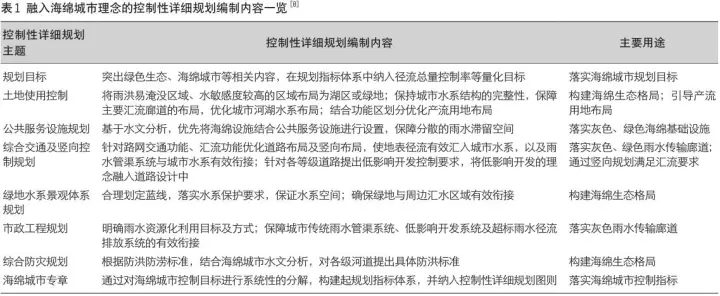

(二)控制性详细规划编制内容

上文已梳理出融入海绵城市理念的控制性详细规划编制流程,要将海绵城市理念落地,还需在编制内容方面做出响应,以指导规划管控。具体措施如下:在传统规划编制内容的基础上,将原有涉及海绵城市建设的内容进行调整、优化,并补充对海绵城市构建有重要作用的内容;结合《指南》对海绵城市构建的新要求,从规划目标、土地使用控制、公共服务设施规划、综合交通及竖向控制规划、绿地水系景观体系规划、市政工程规划和综合防灾规划等传统规划编制内容响应海绵城市建设,同时补充海绵城市专章,以落实用地指标等,完善海绵城市规划编制内容(表1)。

三 案例:以成都市双流县城市拓展区控制性详细规划为例构建海绵城市

(一)量化海绵城市规划目标

规划区位于成都市双流县城西侧,面积为47km2,地处川西盆地的成都平原腹心地带,以浅丘和平坝地形为主,平均地坡为千分之三,地势平坦。规划区属于杨柳河流域,据资料记载,洪涝威胁较大。规划区现状非城市建设用地面积约占总面积的 70.65%,现状可渗性较高,但其作为双流县的城市拓展区,在发展过程中城市建设用地将大规模增加,并将进一步加剧杨柳河的洪涝灾害,因此需通过建设海绵城市来维持下垫面的高可渗性,降低洪涝风险。

《指南》对海绵城市建设提出了径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制及雨水资源化利用四大目标,其中径流污染控制目标和

�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号