统(Density Zoning Support Systems,简称“DZSS”)基于地理信息系统,通过计算机模拟不同备选建设强度分区规划方案的实施结果,验证不同结果对于规划目标的达成情况,并进行综合评分排序,以此作为辅助决策者决策的依据。

本次研究对于建设强度分区规划支持系统的开发,主要依托 ArcGIS 10.2自带的模型构建器(Model Bulider)以及基于.net平台的Visual Studio 2010/C#语言开发的Add-Ins插件。

二 建设强度分区规划支持系统的整体流程设计

(一)系统流程设计

建设强度分区规划作为一项公共政策,其政策手段非常简单,就是强度的“分区”及“赋值”,但是影响强度的相关因素多,且相互之间存在复杂的干扰,造成规划目标不明确。此外,强度的空间分布与数值无法最优地匹配所有影响因素,必须做出“取舍”,而这些“取舍”不能单靠规划师等技术人员来确定,需要行政决策者、技术专家及公众的多方参与。因此,不存在“最优”的,只存在“满意”的建设强度分区规划方案,而判断“满意”的标准就是是否符合大多数决策者的诉求。基于计算机技术构建规划支持系统,可以快速、高效和透明地在参与决策的各方之间展开充分的讨论,最终形成一定程度的妥协,找到各方基本满意的方案。

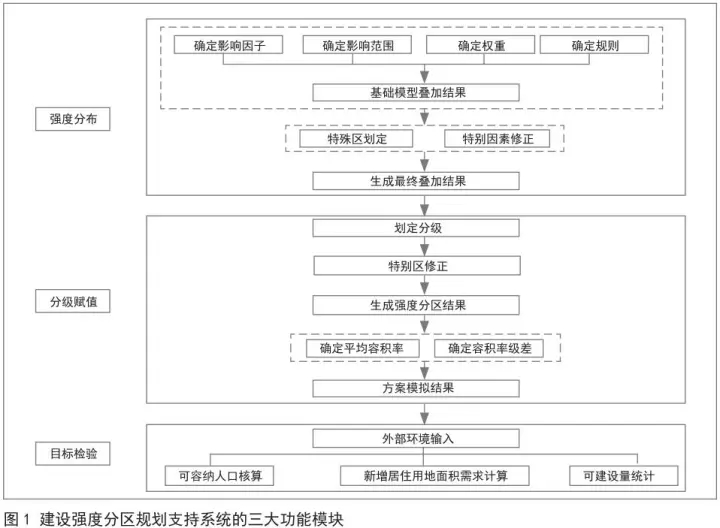

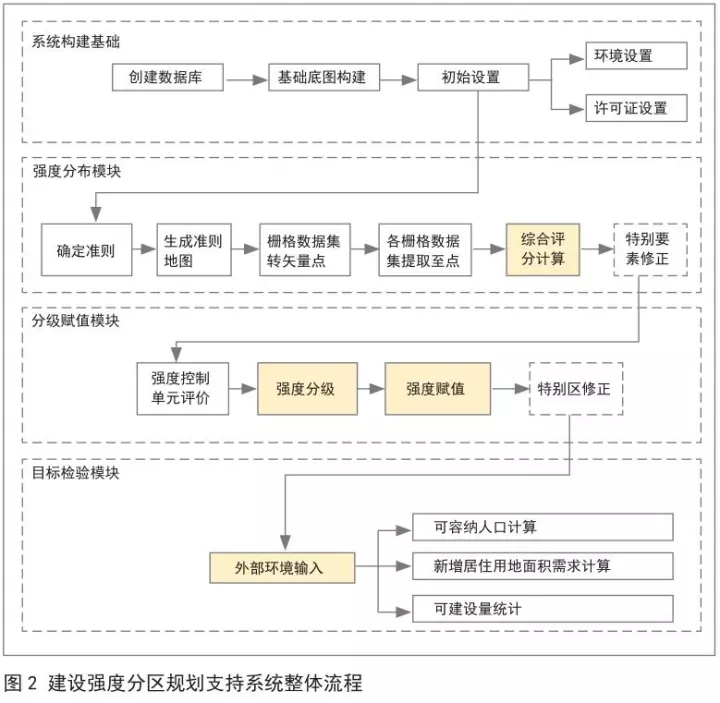

基于以上基本思路,建设强度分区规划支持系统的工作流程包括“一大基础、三大模块”(图1,图2):

(1) 系统构建基础。创建数据库,并构建基础底图 ( 包括路网、用地、强度影响因子等 ),完成初始设置 ( 包括规划范围、年限、控制的用地类别等)。

(2) 强度分布模块。首先,确定各影响因子的范围与权重;其次,生成因子专题地图,再将各专题地图进行叠加( 采用栅格数据转矢量点再进行属性叠加计算的方法 ),根据计算规则生成基础建设强度分区;最后,对特别区进行修正 ( 上调或下降 ),得到最终的建设强度分区。

(3)分级赋值模块。通过总量分配、案例城市比较等方法确定城市的总体平均强度和各强度分级间的级差,然后将各级强度数值归入各建设强度分区中,并对特别用地(如保障性住房等)进行修正。

(4) 目标检验模块。首先,进行外部环境的输入,在建设强度分区规划中,外部环境指对强度起作用的范围,具体包括新建设用地的面积及旧城更新的面积;其次,检验在当前外部环境下各备选方案对于规划目标的达成情况。本次研究提出的决策支持系统是初期版本,目前仅包括可容纳人口核算、新增居住用地面积需求计算和可建设量统计三个目标检验内容。

用户依次运行各功能模块,生成备选方案,然后检验各备选方案生成的建设强度空间分布对各项目标的达成情况,并对各备选方案做出排序。如果排序靠前的方案基本满足决策群体的价值导向,则做出决策;如果不满足,则需要调整备选方案的生成规则 (方法或参数),再重新运行各功能模块,循环往复,直至做出决策。

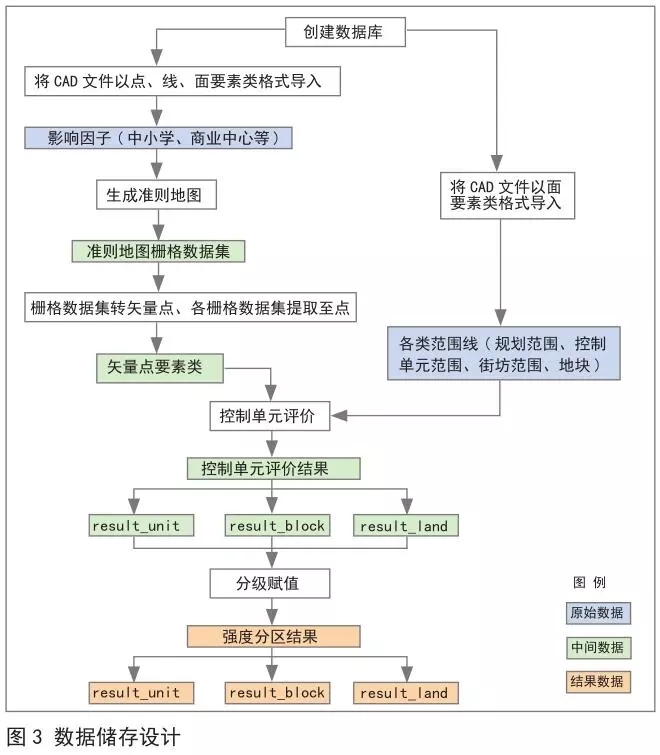

(二)数据存储设计

建设强度分区规划支持系统数据可以分成三部分 (图3):①原始数据,指在系统运行之前需要准备好的数据,具体包括各类范围线和对建设强度分区产生影响的各影响因子;②中间数据,指系统运行产生的过程数据,具体包括由各影响因子生成的栅格数据集、由栅格数据集提取的矢量点等;③结果数据,指系统运行结束后,最终生成的各层面建设强度分区图、各种可视化专题图等。

(三)功能模块设计

1.强度分区模块

(1) 因子专题图生成方法。常规因子采取欧氏距离法;对于一些分散的商业、绿地和工业等因子,采用焦点统计法;对于不希望产生突变的因子,采用模糊分类法。

(2) 数据处理方式。采用矢量、栅格互为补充的处理方法,优势在于可以实现矢量点中多重属性的存储,处理效率高,稳定性好,数据精炼;当规则、权重产生变化时,便于修改。

(3) 叠加方式选择。对于不同类别因子之间可以取叠加值,如小学、医院和火车站之间;对于同类别因子之间可以取最大值,如轨道交通枢纽站与轨道交通普通站。

2.分级赋值模块

�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号