场地条件限制,这类空间位置相对偏僻,规模都很小,活动发生频率较低。可见,整齐单一的行列式布局使得公共空间形态单调枯燥,缺乏层次感和趣味性,难以吸引人群。

3.空间分布

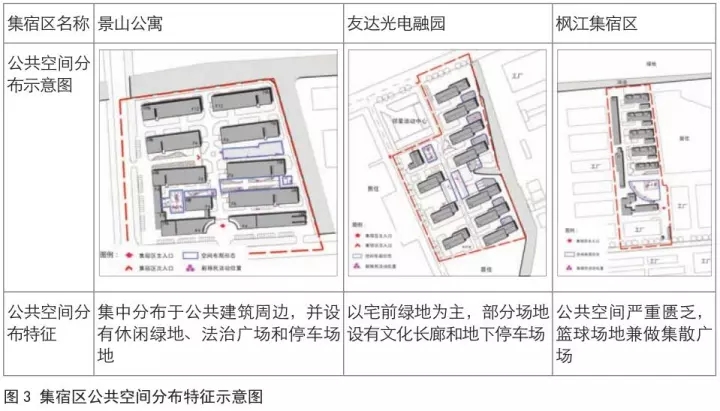

集宿区公共空间呈明显的内向分布特征,被强化的公共空间边界严格控制在集宿区范围内部,封闭式的管理模式使得公共空间对外开放性几乎为零(图3)。

根据活动类型的不同,相应的公共空间可分布在室内和室外。目前集宿区公共空间以户外场地为主,缺乏相应的室内空间,包括各类休闲娱乐场所、体育健身室和阅览室等。根据活动位置可将公共空间分为地下、地面及空中三种类型。集宿区内绝大部分活动场地处于地面空间,空中及地下空间多被遗忘,如屋顶花园、楼层空间及下沉广场等。此外,不同规模集宿区的公共空间分布有所差异,规模较大的集宿区虽配备了基本的活动场地,但无论是空间位置、数量还是设施配套都差强人意,规模小的甚至连基本的宅前绿地都无法保障。

4.周边配套

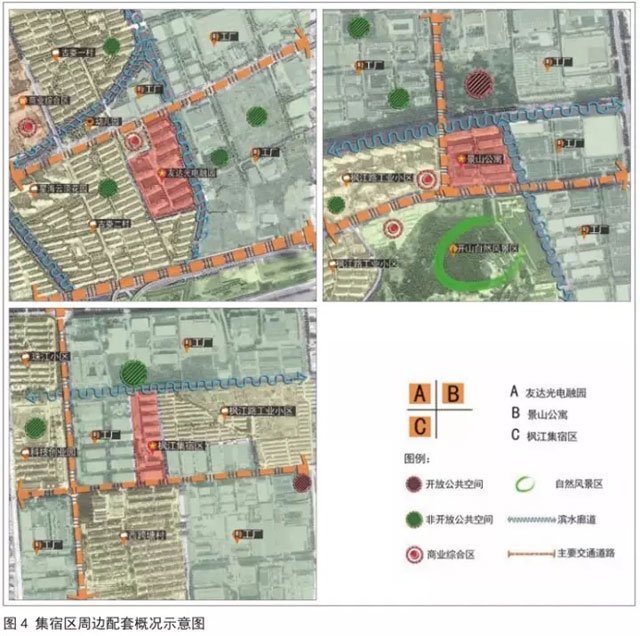

扬·盖尔认为大多数人进行日常活动的适宜步行距离为 400 ~ 500m,且居住社区公共设施服务半径不宜超过500m。基于此,本研究将集宿区及其周边500m作为新移民的日常公共活动范围,并对该范围内公共空间及相关配套进行调查和分析(图4)。

通过调研发现,远离市中心的区位选择使枫江集宿区和友达融园周边缺乏健全的配套设施,而附近工厂和居住区内部公共空间相对封闭,新移民缺少社会公共交往渠道。对于区位条件较好的景山公寓,其周边的城市绿地和商业设施为新移民提供了充足的公共活动场地,促进了新移民和市民间的公共交往。可见,集宿区周边的空间设施为新移民的公共交往提供了重要平台。因此,健全的空间配套及设施,可以更好地满足新移民的社会公共交往需求。

二 新移民公共活动需求分析

为了深入了解新移民的公共活动现状与需求,研究对三个集宿区的新移民进行了随机抽样调查。总计发放问卷200 份,收回有效问卷共计 193 份,问卷有效率为 96.5%。调查内容具体包括新移民公共活动内容、活动时间和活动范围三个方面。

(一)公共活动内容丰富多样

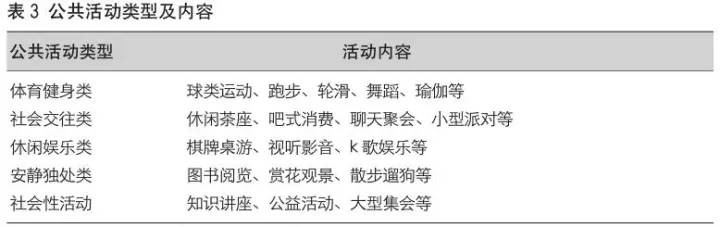

据调查,新移民的日常活动内容丰富多样,包括体育健身类、休闲娱乐类、社会交往类、安静独处类和社会性活动等(表3)。

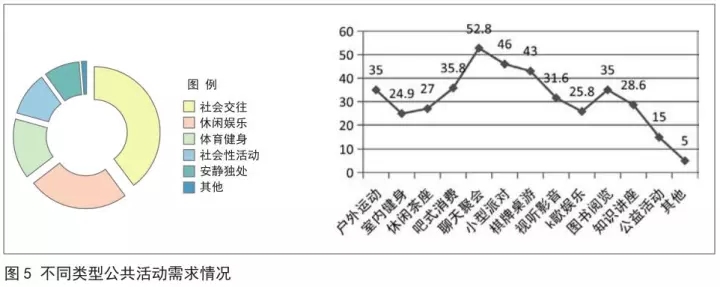

从活动需求情况看,新移民对各类活动的需求程度有所差异,其中社会交往类和休闲娱乐类活动的需求度明显高于其他类型,且社会交往类活动所覆盖的活动内容最为广泛,活动需求度最高( 图 5)。此外,部分新移民对社会性活动表现出强烈的参与意愿,他们迫切希望集宿区为此类活动提供合理的空间场地。

(二)公共活动时间分段集中

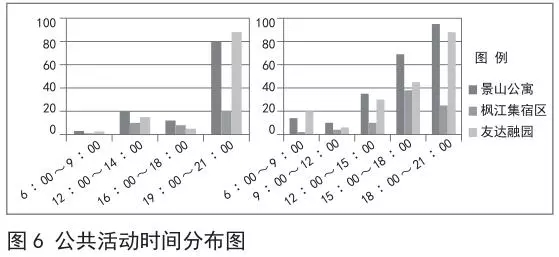

同一集宿区内新移民的工作性质具有趋同性,共同参与活动时间受工作时间影响较大。因此,研究分别针对工作日和休息日内活动时间分布情况进行调查(图6)。

统计结果显示,新移民平均每天工作 7 ~ 8 个小时,其中 70% 以上拥有双休日,采用轮休制。对比工作日和休息日内活动时间分布情况,发现随着时间变化,新移民的活动时间呈现几个明显的集中分布时段,且工作日和休息日内活动时间具有明显的差异性,工作日内闲暇时间不多,可支配的活动时间集中在晚间;休息日内,时间支配较灵活,参与各种公共活动的需求和持续时间都明显增加,相应的所需公共空间类型和范围也随之扩大。

(三)公共活动范围不受局限

通过对新移民公共活动范围的调查显示,在193位受访者中,选择去集宿区外部公共空间进行社会交�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号