择机会上的公平性,没有判断居民能否方便和平等地享用公园绿地的各项功能与服务,因此在评价绿地包容性方面具有一定的局限性。

(三)绿地规划服务对象不全面

绿地属于公共服务设施,但是城市中的某些绿地往往被加上准入标准,被“围墙”阻隔,使得这些绿地平时的利用率很低,过往行人只能“望绿兴叹”,加剧了绿地使用的不公平性。国外研究表明,所有人都可以使用公园绿地,但只有较小比例的人群访问绿地,访问率受到访问者年龄、性别、文化背景、偏好、社会经济优劣势及公园特征等因素的强烈影响。

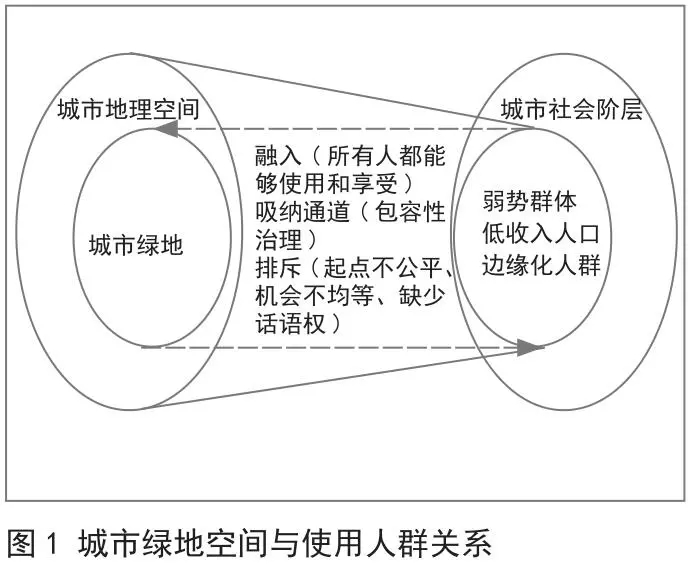

绿地建设有助于处理社会阶级化问题,在破败的地区通过实施“振兴”投资计划等措施,改变城市景观风貌,增加土地的附加值,以得到尽可能多的资金来促进城市绿地公共事业发展。绿地应当保证所有公民都能够访问和享受,特别是弱势群体、低收入人口和边缘化人群。然而,起点不公平、缺少话语权的人群不太可能在决策和资源的使用过程中有效获取绿地空间(图1),这种社会、经济和环境的不平等“威胁”了城市的发展 。

(四)绿地规划模式有偏差

绿地规划可以通过调整各部门的空间资源配置底线和区位弹性,成为协调各部门关系、促进经济社会协调发展的最为基础及最有效的手段。传统的规划模式未能通过对城市非科学发展面临危机的呼吁,以及科学规划方案的倡导,最大限度地纠正城市的无序扩张和功能失调,这是城市问题产生的原因之一。

目前,我国城市绿地系统规划是城市总体规划下的子规划,作为专项规划,其没有与其他基础设施规划形成良好对接。绿地规划集中关注整个城市建设用地范围内的城市绿地总量,而缺少对更小范围内绿地布局情况指标的要求,导致绿地分布不均衡的问题难以被发现及纠正;过分关注物质环境规划及空间形态设计,而忽视对经济分享、社会均衡、文化包容及生态文明等方面的思考和安排,忽略公众及非正式组织的参与权、质询权和监督权,这种自上而下的规划模式是导致绿地规划滞后的重要原因。

二 包容性城市绿地的规划逻辑

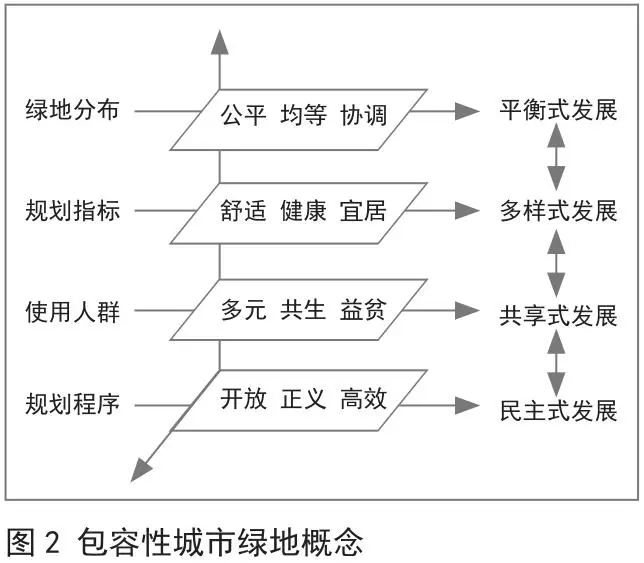

产生城市绿地规划排斥性问题的原因归根结底在于资源分配不公。分配是“环境正义”关注的重点,早期的环境诉讼运动将注意力集中在不平等的社会和空间分配上 (如废弃物等环境负担上 ),后期则注重分配资源丰富的绿地( 如公园等环境“货物”的不平等也成为焦点 )。下文从包容性发展的视角出发,从四个维度建立分配公平的城市绿地规划逻辑(图2)。

(一)区域公平与协调,实现绿地的平衡式发展

城市绿地的公平性从属于环境公平性的概念。环境公平性是指所有人都具有平等的机会和权力获取同等分配的自然环境资源。在城市空间体系中,公共资源分布的公平性大多是以市场机制为准则和基于平等性衡量的分布公平性,而不是为满足公众需求,按照使用者要求、带有补偿性质的分布公平性。由于城市社会贫富分化,促使不同阶级在空间与心理上产生了隔离,城市居民的社会空间分异导致社会服务的空间分异,并使城市绿地空间也呈现分异状态。绿地分异不仅体现出自然环境等物质实体方面的差异,还在城市发展过程中引发了绿地之间在区位、尺度及距离等方面的差距,这种分异状态产生了绿地的不平衡布局。

绿地的平衡式发展要求使用者成为绿地服务功能的主要“受体”,其是否无差别地享受到城市绿地资源决定着城市绿地分布是否公平。这种公平是相对的,与当地的经济社会发展现状相协调。居民主体的空间和社会属性 (如所在区位、交通的便利程度、人群社会经济状况及行为尺度)决定了绿地的区域分布、等级分布及可享有量等。

(二) 创新规划质量指标,实现绿地的多样性发展

为适应和谐社会建设的基本需求,必须实现由偏重经济发展向经济社会协调发展的转变。在包容性发展理念的指导下,效率不再是衡量发展程度的主要标准,效率与公平应该达到动态平衡的状态。因此,应平衡城市经济利益和社会公平公正,改变城市绿地规划注重总量增长的单目标,进而转向经济发展、环境改善和社会平等的综合目标,为人们提供和创造一个健康、舒适、优美的生活及工作环境。

为体现绿地的包容性,�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号