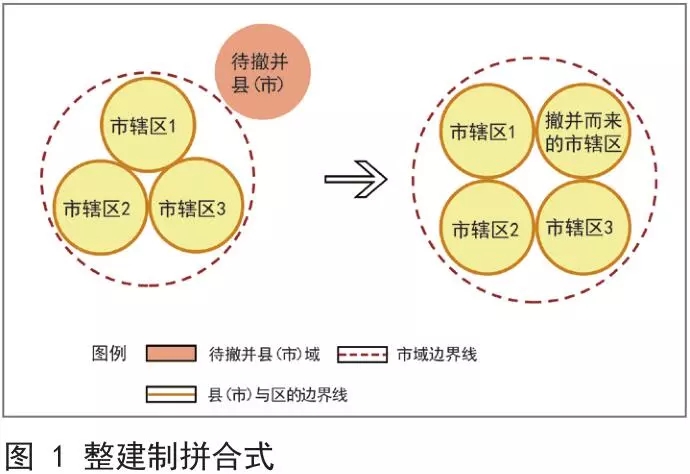

建制拼合式最大的特点就是原县 ( 市 ) 政区边界未发生变动,容易保障政区的稳定性和文化的传承,方便撤县 ( 市 ) 设区前后地方政府的对接工作,但是也容易造成原县 ( 市 ) 级政府在实现权力向市一级政府集中的过程中权力衔接不到位,撤县 ( 市 ) 设区过程中的体制摩擦难以避免,同时还可能带来城市整体空间的蔓延,导致被撤县(市)虚假城市化现象严重。

在整建制拼合式模式下,城市的空间形态被彻底颠覆,城市往往由单中心走向双中心甚至多中心。同时,在新设区与城市原有辖区的边界地带,空间的发展出现两种可能:一种是在市级政府与新设区政府的合力下,新设区与原城市中心的空间逐渐融合,城市空间呈现功能融合、结构优化和品质提升的演变趋势,同时边界地区的空间由传统的城乡结合部跃升为城市中心地带;另一种是,如果原边界未发生变动的情况下合并的县区保持相对独立的权限 ( 规划、财政、人事等 ),一旦政府间存在制度上的摩擦和权力对接不到位的问题,容易造成边界地区的区位潜力得不到发挥( 边界地区往往是重要的交通 / 设施走廊 ),重大基础设施难以投入,重大功能区难以形成,由此导致边界空间被低效浪费,边远农村地区持续低水平城市化,虚假城市化现象凸显。

2.加强生态修复、保护,净化饮用水源

整建制包围式的划界模式仍未打破原有的行政边界,只是由县 ( 市 ) 级政区类型转变为区级政区类型,之所以将该模式与整建制拼合式区分开,是因为该模式有一个明显的特点,即原县(市)在空间形态上对市中心城区呈包围之势( 图 2),由此带来城市空间的不同演变过程,典型案例城市如常州武进、镇江丹徒等。这类城市撤县 ( 市 ) 设区主要是为了破除“蛋黄结构”城市空间结构所带来的城市空间发展的限制问题。周边的县 ( 市 ) 级政区对城市的建成区呈半包围状,中心城市空间严重不足,该模式一定程度上能破除城市空间的“蛋黄结构”,将城市空间拓展至包围的县( 市 ) 级政区空间,但也极易带来诸多空间问题:由于该模式边界较长,原有的县 ( 市 ) 空间对中心城区的包围之势没有被打破,边界空间往往成为断裂带和矛盾集中区,如果存在弱市强县或者市政府对新设区的规划不到位、权力交接不顺的情况,那么城市的发展空间的拓展和发展方向的选择仍面临着阻碍,边界空间被低效浪费,相关体制机制与新区的空间规划落实也会受到影响。

3.拆分包围式对城市空间演化的影响

拆分包围式与整建制包围式有同样明显的特征,即原市中心城区面积相对较小,原县 ( 市 ) 在空间形态上对城市的建成区呈包围之势,为了能破除城市空间的“蛋黄结构”,通过撤县设区的调整将城市空间拓展至包围的县 ( 市 )级政区空间。但拆分包围式与整建制包围式最大的区别在于对原县 ( 市 ) 级政区的边界进行了调整,打破原有行政建制和空间上对中心城区的双包围之势,将原县 ( 市 ) 拆分成两个或多个区,同时与原有辖区空间进行重新组合,城市空间与功能实现优化组合,城市空间规模迅速扩大。同时,原有边界的破碎空间整合,为今后空间资源的开发利用提供明确的行政管理主体和职责,新设区的外围空间城市化发展速度加快,城市空间品质实现提升,但也要注意是否会引起摊大饼式的城市空间格局(图3)。

二 撤县(市)设区不同划界模式对城市空间演变影响的实证解析

(一)整建制拼合式——佛山

以下以佛山为例来开展对该种模式的实证研究。2002 年底,广东省为实现将佛山打造成广东省第三大区域性中心城市的目标,将佛山下辖的顺德、三水、高明和南海4个县级市调整为佛山的行政区,自此佛山市的五区格局得以确立。其中,佛山原县级顺德市的行政区域为原县市的行政区域,边界未发生变动,属于典型的整建制拼合式的撤县(市)设区划界模式。

撤市设区前,佛山市城市空间结构属于单核心圈层式结构,空间开发活动主要集中于禅城区的7km2 行政范围内。从撤并以后的空间结果看,顺德市的撤并对整个佛山的空间演变的影响显著(图4)。从顺德看,由于佛山中心城市实力偏弱,顺德市在撤市设区前经济实力远超过行政级别略高的原佛山市区,2002 年底原顺德市 GDP 占佛山市域GDP 的 37% ,而原佛山市区 GDP 仅占佛山市域的 11%,从全社会固定资产投资额看,原佛山市区为原顺德市的79%a�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号