na> 从空间尺度和关注重点的情况来看,韧性城市主要包含区域、城市和社区三种尺度,其研究重点不尽相同:①区域尺度。主要关注世界性的问题,探讨气候变化对城市的影响,如海平面上升、沿海地区飓风灾害、地震、洪水和地面沉降等,这也是韧性城市研究的重点领域。②城市尺度。城市在遭受自然灾害袭击时往往容易产生巨大的人员伤亡和财产损失,而经济发展、用地扩张又导致环境的变化更加剧烈,加剧了灾害和未知风险的破坏性。因此,该尺度的韧性城市研究主要探究人和城市环境之间的复杂关系与作用,该尺度也是加强系统韧性的最佳切入点。③社区尺度。研究集中于物理环境、住区选址和场地设计等方面,关注社会和人在防灾减灾方面的作用,以及社会合作和运行机制,社区居民和社会关系组织是其研究重点。总体而言,这三种尺度在研究方法和关注内容方面存在一些差别,但由于其核心特征的本质基本一致,因而在某些条件下跨尺度、多维度的研究和应对成为可能。

二 韧性城市理论下的规划范式变革

(一)目标导向转变:从单一的确定目标向动态过程转变

传统城市规划事先制定明确发展目标的工作路径并不能让城市较好地适应风险冲击,规划失效的原因首先在于发展目标无法精准应对风险和未来干扰带来的不确定性。因此,规划变革的首要任务是改变传统静态、单一、确定的发展目标,将韧性、适应性和不确定性作为目标导向,明确发展的核心在于过程中的实时动态调整和适应性平衡。

(二)理念视角转变:从单一的工程学思维向多维度综合系统性思维转变

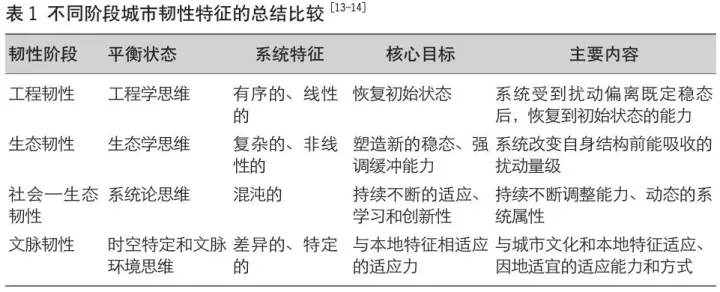

由于灾害和风险的复杂性和不确定性,单纯从物质环境角度出发、依靠工程学思维,并不能很好地应对 。事实上,韧性城市经历了工程韧性、生态韧性、社会—生态韧性、文脉韧性的发展阶段,逐渐从单一稳态过渡到多个稳态。从有序线性的特征到复杂混沌的综合系统,再到差异特定的自适应能力,韧性城市理念不断补充丰富,已不再是传统意义上对灾害和风险的对抗与抵御机制,而是多维度、自我特征明确的综合系统(表1)。

(三)实施路径转变:从规划导控向城市治理转变

由于风险适应的复杂性和多元主体的差异化需求,在规划实施层面,需要以协同思维和城市治理的综合路径作为实施手段,而不再实施传统政府管理视角下的规划控制。

韧性城市的多目标决策过程需要采用适应性的管理理念以改进城市治理方式,面对不确定性应采取灵活的决策机制,达成以下协同:①整体目标协同。具体领域及其目标可以存在局部差异和重点区分,只要有利于整体目标的达成,有利的社会要素都可尽量纳入。②政策协同。以科学有效为原则,不同部门和主体间尽量有效衔接,必要时通过机制予以保障,避免内部冲突。③手段协同。将决策过程、实施方式、监督机制等治理手段与资金财政、科普宣传、科学研究、推广等保障机制相结合,保障综合系统的有序运转。在协同过程中应鼓励利益相关方达成协同平衡的目标共识,增强政策的动态灵活性。

(四)评估标准转变:从规划实施评价向综合绩效评价转变

韧性城市的评价指标和体系与传统规划相比也截然不同。生态城市、可持续城市等评价标准与指标体系往往具备明确的指标和框架体系,评价对象的尺度、类型也相对明确,而韧性评价则包含了各类尺度和各类系统,评价的对象包括区域、城市、社区、农田、水系统和生态区等。而对韧性城市评价的目标导向也从单纯的物质规划实施度和实施效果评价拓展至综合绩效和社会影响评价,包括空间影响、政策制度和社会综合绩效等;同时,其运行的组织模式及传导机制、公众的参与度也可以作为评估内容、过程要素或者对象。

三 基于韧性城市系统的茅洲河流域综合整治规划实践

尽管韧性城市的理论研究丰富,但是截止到目前,相关规划探索和实践大都集中在生态和水系统安全领域,产业和经济发展、城市公共服务、社会综合空间绩效、城市治理、社会组织等方面的实践仍然较少。

茅洲河流域综合整治规划尝试打破治水、治河的局限性,着眼于整个流域空间范围的产业、经济、空间发展和社会治理,旨在通过适应性的手段灵活应对流域的灾害与风险问题。规划确立了基于韧性城市系统的河流整治、空间治理和协同行动:通过河流整治构建生态和水系统安全韧性,解决水质和洪涝问题;通过城市空间治理构建产业和经济发展韧性,形成与之对应�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号