是尽可能减轻灾害风险对于居民的影响,提升居民的安全感与幸福感。韧性城市建设基于对城市未来面临风险的识别,重点考虑和评估低概率巨大影响灾害、新兴灾害、缓发灾害及组合灾害等的影响,进而以城市系统 ( 基础设施、经济、社会和制度 ) 为导向全面提升城市韧性,实现风险综合应对。此外,韧性城市建设作为一项综合性、全方位和长期的工作,未来仍面临严峻的挑战,尤其在实施路径、技术方法及组织管理等方面,仍待探索和突破。基于此,本文立足韧性城市理论,探讨城市安全风险新常态下的防灾减灾规划,以期推动韧性城市的建设。

二 韧性城市视角的防灾减灾规划与传统防灾减灾规划的差异

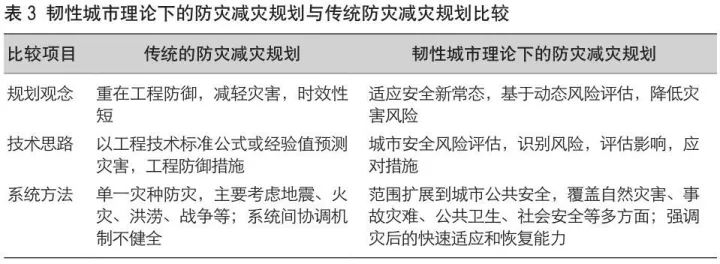

基于上述分析,结合已有研究,本文从规划观念、技术思路和系统方法三个方面比较分析传统的防灾减灾规划与韧性视角下的防灾减灾规划,找出其差异,为提升城市灾害韧性提供理论参考(表3)。

(一)观念转变:从防御到适应

传统的防灾减灾规划遵循的是传统的“工程学思维”,重在工程防御。各项防灾减灾工程规划建设依据相应的规范要求,提出设防标准。然而,现行各专业的防灾规范大多基于历史灾害统计数据确定的设防标准来制定,随着近年来快速城市化和极端气候越来越频繁,以及技术的变革与创新,这种工程思维下的风险预测的时效性越来越短。尤其近年来原有的地震、排水防涝、消防等防御工程的设计标准与技术规范不断更新修正,城市安全规划将更加倾向于通过持续动态跟踪、监测,预测重点防御对象及高风险区,结合技术进步,提出适应城市安全新常态的防灾减灾措施。从防御到适应的防灾减灾思想的转变,在 2005 年卡特里娜飓风灾害发生后更加明显。针对全球气候和环境变化的大背景,特别是遭遇台风、洪涝等极端灾害事件打击下,欧美等发达国家意识到应对灾害风险的重要性,近年来在政策和实践层面积极推动制定基于适应性管理理念的适应性规划。我国正处于城市化提升的关键时期,大城市面临的人口和环境压力日益增大,如何适应灾害频发和气候变化的新常态,发达国家的经验为我国提供了很好的参照。2008年以来,我国陆续出台了一系列政策法规,提出适应气候变化的政策与行动。

可见,未来的防灾减灾规划的编制,首先需要转变的是规划观念,从基于传统工程思维的防御规划转向动态风险评估基础上的适应性规划,从减轻灾害向减轻灾害风险转变。

(二) 技术思路转变:从经验预测到风险评估

传统的防灾减灾规划习惯于运用工程技术标准公式或经验值来测算保障城市未来安全运行的基础设施及安全设施需求,如在总规防灾减灾规划中,根据历史经验确定排水系统管道设计的暴雨重现期标准、根据服务面积确定消防站数量等。这种传统的防灾减灾规划编制模式的前提是预测未来10~20年发展的可能性,并按照相关规范布置好防御措施,特别是工程技术措施。

相较于传统的防灾减灾规划,韧性城市理论下的防灾减灾规划必须进行城市安全风险评估,要对城市的基本要素( 如自然条件、地理位置、经济和社会条件等 ) 及安全现状进行分析,从而识别出未来城市可能面临的突发事件和风险,并评估其带来的后果、城市在应对这些突发事件和风险时有何问题,以及这些风险的发展趋势对城市未来发展有何影响等。通过安全风险评估确定城市面临的主要风险并对各种风险进行区域划分,以便提出合理的规划应对措施。因此,城市安全风险评估可以说是整个防灾减灾规划的基础。

(三)系统方法转变:从单一防灾到城市公共安全

虽然防灾减灾规划一直是我国城市总体规划中的法定内容,但由于缺乏一个统一合理的规范,其防范灾种偏少。传统的防灾减灾规划考虑的灾种主要是地震、火灾、洪涝、地质灾害及战争威胁,防灾措施主要是工程性措施,如抗震工程、消防工程、防洪工程和人防工程等,系统间相应的交流和协调机制不健全;防灾管理系统、信息情报系统、物资保障系统及安全教育系统等非工程措施简单空泛,实际可操作性不强,在应对极端天气、传染病、生命线系统灾害、网络安全和恐怖袭击等新的城市风险趋势时显现出较多的不适应性,这对新时期城市安全新常态背景下的防灾减灾规划提出了新的挑战。

韧性城市理论下的防灾减灾规划的研究范围已经拓展到整个城市公共安全,涵盖生产安全、防灾减灾、核安全、火灾爆炸、社会安全、反恐防恐、食品安全及检验检疫等诸多方面。韧性城市要求城市�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号