社区可恢复力与社区灾害的易损性比值作为韧性衡量标准,构建社区韧性评价模型 。

从现有研究看,国外学者从经验借鉴、理论演绎到指标体系的构建、测评模型及实证分析,构建了一个初步的理论分析框架与研究体系雏形,为进一步深化相关研究提供了良好基础 。国内研究主要集中于韧性内涵的解读与指标体系的构架,对于指标体系的构建提出了众多研究思路,而在评测模型与实证分析方面的研究较少。由于各城市的灾害冲击规模的同口径数据难以采集齐全,因此本文以韧性基线模型(the Baseline Resilience Indicators for Communities,简称“BRIC”)作为研究基础,结合专家咨询的方法,从经济韧性、社会韧性、环境韧性、社区韧性、基础设施韧性及组织韧性6个方面构建我国的城市灾害韧性评价指标体系,并对全国288个地级市的灾害韧性及其空间差异进行初步研究。

(二)韧性评价指标选取

2014年Cutter等学者提出社区基线韧性评价指标体系(BRIC),在已有韧性理论研究的基础上,将城市韧性划分为社会韧性、经济韧性和社区韧性等 6个部分;通过因子分析的方法,确定49个指标作为不同部分的单项评价因子,这些评价指标是从政府或研究机构公开的统计数据中搜集所得,并通过赋值完成对地区韧性的量化,得出不同地区韧性的大小。BRIC 计算结果为相对值,因此可用于不同地区、不同时间的对比。该模型实用性强、可复制性高,得到了较高的认可,并被众多学者与研究机构采用。

由于中国与西方国家之间存在着固有差异,对韧性的评价因子不能直接借鉴国外的评价框架,而 BRIC 所提出的某些因子也不适用于国内城市,需要进行本土化的指标筛选。因此,本文综合参考国内外既有文献研究成果,根据城市灾害韧性的含义,依照指标体系构建的原则,通过参考所选指标在已有文献中出现的频率,依据其在国内城市的发展状况与数据获取的难易程度,选取指标因子并建立定量研究和定性研究相结合的复合指标体系。

二 城市灾害韧性评价模型

(一)数据来源

地级市是中国行政相对独立、综合性和地域性较为完整的基本区域单元,也是目前国内全国层面的城市统计资料中所使用的基本单元。因此,本文以全国地级市为研究样本,其中少数民族地区17个、盟 3个、三沙市、拉萨市、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省,由于相关统计数据的缺失,在本次研究中暂不考虑,最终选取全国 288个地级市作为本次研究的基础。城市灾害韧性定量评价模型中,采用的国内生产总值(GDP)、人均GDP为2014年现价数据,万元GDP综合能耗数据来源于各省市统计年鉴,部分城市能耗数据利用能源消耗总量除以当年GDP 总量得到;14 岁以下人口比重、65 岁以上人口比重由于统计资料的限制,该部分数据利用 2010 年第六次人口普查数据予以替代,个别城市数据缺失,则根据相邻年份或取平均值予以补齐;产业构成、失业率、规模以上企业的个数、城镇私营和个体从业人员占比、人口自然增长率和最低生活保障人口占比等其他数据来源于《中国城市统计年鉴》、各省市 2014 年经济与社会发展公报、中国统计局网站、中国民政部网站及中国林业局数据库等。

(二) 数据处理

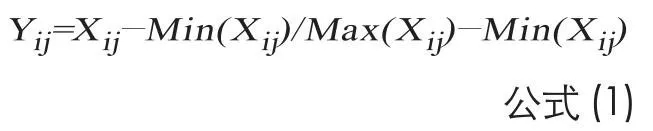

不同评价指标具有不同的量纲,为了消除由此带来的影响,需对各评价指标作标准化处理。综合考虑不同标准化方法的使用范围及研究目的,本文选取极值法 ( 即 标准化的方法 ) 对原始矩阵 进行线性变换,得到新标准化数据矩阵。对于原始标准越大越好的指标,即正向指标的处理公式为:

对于原始指标越小越好的指标,即负向指标的处理公式为:

其中, 为评价指标原始数据,为标准化处理后数据。通过指标分析可知,本文所选指标存在正向指标与负向指标,其中负向指标有失业率、万元GDP能耗、65岁以上人口比重、人口密度、城市人均耗水量及每平方公里二氧化硫年均排放量,其余 26 个指标为正向指标。通过分别对不同的指标进行正向化或负向化处理,获得标准化数据。同时,利用克朗巴哈信度系数法对标准化的数据进行检验,得到韧性综合评价指标的 信度系数为 0.826,说明各评价指标的信度较高,可以用于进一步的分析。

(三)指标权重

为;�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号