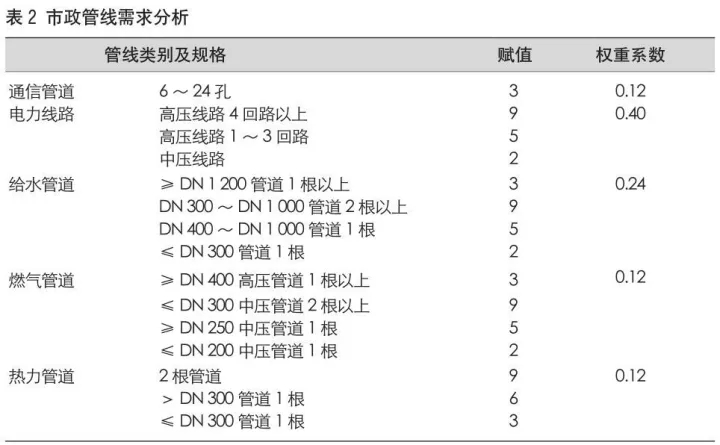

标体系需结合市政管线的重要性赋予适宜的权重(表1)。

在上述评价的基础上,依托ArcGIS分析软件,对每条道路的各类市政管线进行赋值,在乘以权重系数后进行叠加分析,得出市政管线需求分析图。通过对叠加赋值结果设置临界值(表2),可以初步将目标道路分为综合管廊建设高需求、中需求及低需求三类。

2 建设条件评价

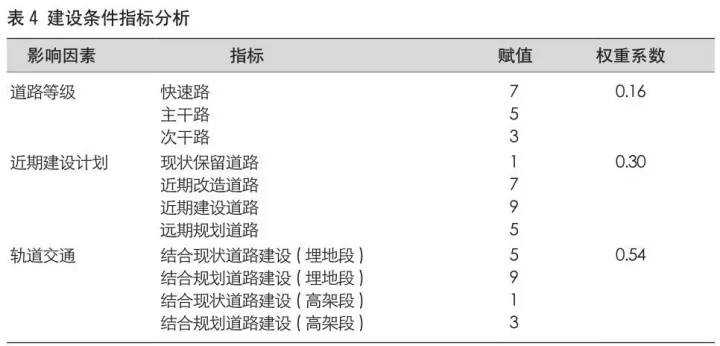

在评价了市政管线需求因素后,需根据道路的建设条件对综合管廊的可实施性进行评价。将每种评价因子从1到10进行赋值,赋值越高表示该道路建设综合管廊的可实施性越强。

(1) 道路等级评价。城市道路按等级从高到低可分为快速路、主干路、次干路和支路等。道路等级越高,交通流量越大,道路开挖对道路交通的影响也越大。在等级较高的市政道路建设综合管廊可显著减少道路开挖对交通造成的影响。因此,道路等级是综合管廊选取时需考虑的重要因素。综合管廊骨干系统网络依托的城市道路一般为次干路等级以上的市政道路。

(2) 近期建设计划评价。目标道路的近期建设或整治计划是建设综合管廊的重要契机。根据城市近期建设规划,对近期计划建设的快速路和主次干路进行分析评价。

(3) 轨道交通评价。国内城市一般会结合轨道交通建设的契机,对轨道线路依托的市政道路进行改造。综合管廊的建设可以结合道路改造实施,在建设工期上协同一致,这样可以降低建设成本,减少对周边居民的干扰。按照规划轨道线路的敷设方式及目标道路的建设情况,将建设轨道线路的道路分为轨道埋地段现状道路、轨道高架段现状道路、轨道埋地段规划道路和轨道高架段规划道路四种,分别对这四种道路进行赋值,以表征建设综合管廊的适宜程度。

(4) 建设条件综合评价。同样的,采用成对比较法对各类影响因素的权重进行判定。由于各类建设条件评价因子对综合管廊设置的影响不同,在实际运算中,指标体系也需结合各类因子的重要性赋予适宜的权重(表3)。

同样,在上述评价的基础上,依托ArcGIS 分析软件,对每条道路的各类建设条件评价因子进行赋值,在乘以权重系数后进行叠加分析,得出建设条件评价分析图。通过结合叠加赋值情况设置临界值(表4),可以初步将目标道路分为综合管廊建设条件较好、建设条件一般及建设条件较差三类。

3 骨干系统网络综合评价

在分别对市政管线和建设条件进行评价的基础上,对综合管廊骨干系统网络的构建进行综合评价分析。利用ArcGIS 分析软件,对市政管线与建设条件的赋值进行叠加分析。两个评价体系的赋值均大于临界值的,认为是既有综合管廊设置需求,也具备实施条件的道路;市政管线赋值大于临界值,而建设条件赋值低于临界值的,认为是有设置需求,而实施条件较差的道路;建设条件赋值大于临界值,而市政管线赋值低于临界值的,认为是需求不足,但是实施条件较好的道路;两个评价体系的赋值均低于临界值的,则认为是需求不足,实施性条件也不够好的道路。

(三)评价体系构建内容 —— 重点建设区域评价体系

在综合管廊宜建区范围内,通过对区域建设条件的分析,确定综合管廊的重点建设区域。为了遴选出适合全面建设综合管廊的区域,一般可结合行政区划、规划编制单元区划、规划用地性质和地理形态差异等因素,将城市规划建设用地划分为若干个区块进行分析。综合管廊建设区域的评价指标主要包括区域功能定位、规划用地性质、开发建设程度和地下空间开发等。

1 区域功能定位分析

对于各个区块区域功能定位的分析,主要是根据规划结构和用地规划布局,判断区块的主要功能、层级和建设强度等。一般认为,功能定位为城市中心的区域较适宜建设综合管廊,因为各级城市中心与土地开发强度有密切的对应关系,在城市中心体系中的层级越高,区域的土地开发强度越高,则建设综合管廊的适宜程度也就越高。

2 规划用地性质分析

�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号