| 国家级经济技术开发区的转型路径与机制解析 |

| 规划师杂志社 2017-10-16 09:38:08 |

| |

oadFile/2017101694122702.jpg">

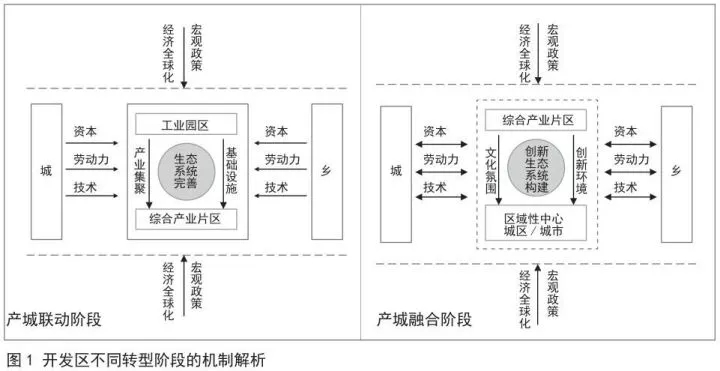

在此背景下,外部资金和技术优势与开发区的特殊政策优势形成双向引力,成为开发区发展的又一外部动力。而内部动力主要在于产业集聚的自组织和基础设施的构建等硬件系统的建设。在产城融合阶段,政府政策和经济全球化持续推动开发区发展,其中宏观政策的重要策略之一在于调整或合并开发区和地方行政区,开发区从准政府向行政区管理体制转化,继而引发开发区与区域城乡关系的改变。从内部动力来讲,与产城联动不同的是,产城融合的内部动力主要在于文化氛围和创新环境等软件系统的营造。此外,从目前国内学者已经讨论较多的产城融合、开发区向新城区转型等可以看出,城乡之间相互作用力的变化是两种转型趋势的关键区别之一。开发区普遍经历了由产城联动中的较为被动接受城乡要素流入,到产城融合中主动整合区域环境的转变。

从开发区转型的机制看,目前国内的相关研究较少,结合现有研究基础,本文将转型机制界定为不同动力因素的作用强度与作用方式。在产城联动阶段,三大动力因素表现为强外力、强内力和城乡间弱联系,开发区通过不断营造对各级生产要素的集聚力,实现产业结构升级,从工业园区向综合产业片区转型,并与母城形成联动发展态势;而在产城融合阶段,三大动力因素则表现为弱外力、强内力及城、乡间强联系,开发区在进一步集聚的基础之上,利用生产要素的扩散机制对周边区域进行渗透与整合,实现从综合产业片区向区域性中心城区或是城市的转型。从2005年至今,许多大城市的开发区进入与母城空间的融合发展阶段,即开发区转型和城市服务业的快速发展阶段,也就是本文提出的产城融合阶段。在此背景下,“中国正在逐步进入 ‘后开发区’时代”,开发区转型发展下的区域性中心城区或城市的形成,将成为“后开发区”时代的最显著特征(图1)。

二 广州增城经开区和南沙经开区的实证研究

研究选取珠三角中心城市之一的广州作为开发区案例的母城,主要考虑到广州在郊区化发展及构建多中心城市空间结构方面极具典型性。目前广州拥有3 个国家级经开区,分别为 1984 年批准建立的广州经开区、1993 年批准设立的广州南沙经开区及 1988 年成立并于 2010 年升级的增城经开区。本文以增城和南沙两个国家级经开区为研究对象(图2),从转型发展的不同阶段及其相应的主导机制入手,选取以内部动力( 产业集聚与整合 ) 为主导转型的增城经开区,以及以外部动力 ( 中央政府政策支持与市级政府开发 )为主导转型的南沙经开区为案例,进一步探讨两个经开区从建立、初始发展到转型的不同历程,以及不同转型阶段下的动力机制,意图进一步验证与深化分析上文总结的我国国家级经开区转型的路径与机制 。

(一)增城经开区的发展和转型历程

(1)“白手起家”的镇级工业加工区。

1988年,广州市政府批准设立“增城县新塘工业加工区”。加工区设立之初,除去500万元的长期贷款外,县财政没有直接给加工区划拨开发资金,基础建设和厂房建设等一切所需资金均为加工区自行筹备。只要有外商投资,不论行业优劣,不管规模大小,都一律欢迎 。这一方面导致加工区开发的土地不连片,企业遍地开花;另一方面,也为日后的生态问题埋下了隐患。2000 年,《广州城市建设总体战略概念规划纲要》提出“南拓、北优、东进、西联”的空间发展战略,其中“东进”战略就指向增城,意在将广州中心城区难以负荷的人口与产业疏散出去,新塘工业加工区成为广州东部产业的一大疏解地。

(2)集群带动的省级工业园区。

2004 年初,广州本田二厂项目落户新塘,政府确定由加工区负责建设汽车产业园区,加工区由此开启了向产业集群化发展的方向。在广州本田的龙头带动下,吸引了一批汽车配套项目进驻园区。2004 年底,新塘工业加工区将工作重点转到新区 — 广州东部 ( 增城 ) 汽车产业基地,旧区原有的企业移交新塘镇管理。由此,“产业集群”的招商模式代替了“遍地开花”办企业的现象。《增城市城市发展“十一五”规划纲要》为增城全域的产业布局进行了适时且明确的指引,全市 1616km2被划分为南、中、北三大经济圈。其中,南部 ( 即工业加工区所在区域 ) 为制造产业圈,构建优化开发的以组团工业为主导的主体功能区(图3)。2006 年增城市新塘工业加工区通过省级开发区的审核,升级为“广东增城工业园区”。至 2006 年底,工业加工区已成功引入n� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号