城市开发边界的划定是为了谋求城市的生态保护和城乡统筹发展的平衡,并不是粗暴限制城市的发展,因此在模式划分的控制要素中,也应注重城市对于发展的诉求。不同城市所处的地理区位 ( 指不同级别的城市群 ) 具有不同的交通优势、城镇化率和城镇发展速度及趋势,导致城市发展需求的不同,并最终体现在城市开发边界划定的不同成果中。

(二)划定目标及内容

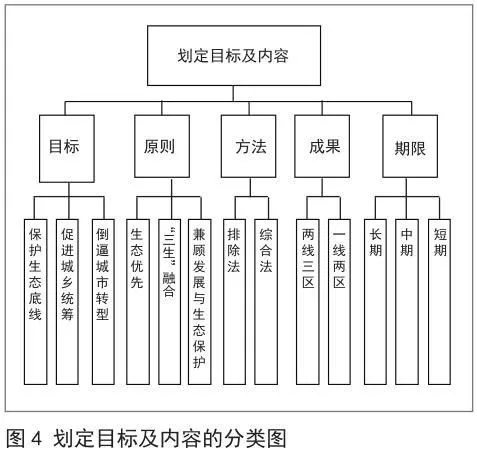

不同城市在开发边界划定中所采用的方法和划定内容也有较大区别,主要体现在5个方面:目标、原则、方法、成果和期限。划定目标包括保护生态底线、促进城乡统筹和倒逼城市转型。划定原则包括生态优先、综合考虑“三生”融合问题 ( 优化“三生”用地结构、梳理“三生”用地关系)、兼顾发展与生态保护。城市开发边界的定量划定方法主要包括排除法 ( 反向划定 ) 和综合法 ( 正反结合划定)2种。划定的成果分为“弹性”边界与“刚性”边界重合的 “一线两区”和有弹性发展区的“两线三区”,期限分为长期、中期和短期3类(图4)。

(三)实施措施

不同城市在开发边界划定后,结合分区的不同特点,采取差异化的实施措施。集中建设区 (“弹性”边界以内 )的实施措施分为 3 种,分别是按照土规及控规要求实施、按照“漂动指标”管理和按照“双线”管控。弹性发展区(两边界之间 ) 的实施措施分为 4 种,分别是按照土规及控规要求实施、按照“漂动指标”管理、按照“拆除”与“留用”分类治理和按照“双线”管控。生态底线区 (“刚性”边界以外 ) 实施措施分为 3 种,分别是采取分类分区管控、逐步退出机制和置换补偿机制,严控建设指标、建设强度,以及按照“双线”管控 ( 图 5)。

三 主要城市开发边界划定模式比较

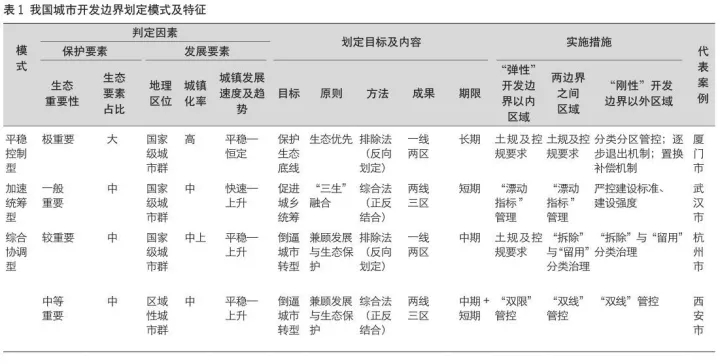

在上述比较框架的基础上,结合首批 14 个城市开发边界划定试点城市的实践经验,可以归纳出我国目前的城市开发边界划定模式为:平稳控制型、加速统筹型和综合协调型3类(表1)。

(一)平稳控制型

平稳控制型模式侧重于对城市生态底线的保护。从保护要素的角度看,这类城市在国家层面具有极为重要的生态重要性,生态环境与廊道对国家整体生态格局具有重要影响作用,生态要素占城市自身的比重较高,一般大于70%。从发展要素的角度看,这类城市一般位于国家级的城市群,具有较高的发展定位和较好的发展前景,交通优势明显。城镇化率较高 (>80% ),城市发展速度已过渡到和缓发展阶段,发展趋势也处于稳定状态。在城镇化水平较高的城市带中,增量规划向存量规划转型越发迫切。这类城市已经发展到了一定阶段,城镇常住人口规模基本保持不变,虽然未来仍有一定的发展需求,但是受资源环境约束较大,发展以存量优化为主。

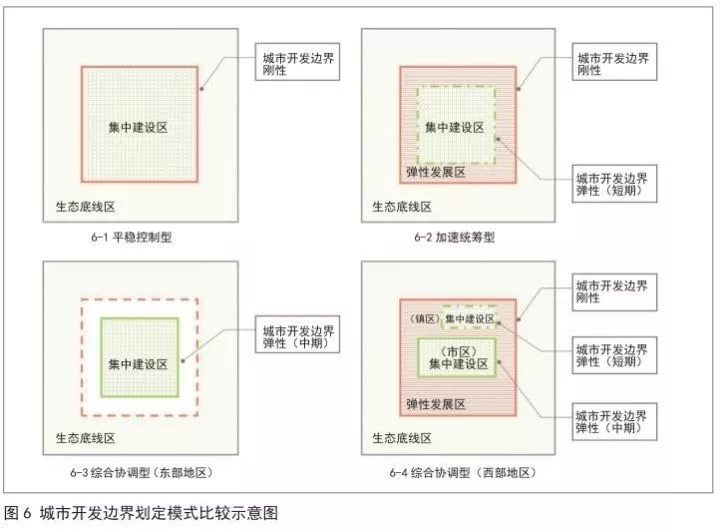

城市开发边界的划定是以保护生态底线作为首要目的的,由此提出生态优先的划定原则。在方法上,城市开发边界的划定一般采用排除法(反向划定),在总体战略引领下,控制生态底线,对边界进行整合,最终实现边界落定。由于这类城市的城镇化率较高,在划定成果上表现为“一线两区”:“一线”是指“刚性”的城市开发边界;“两区”是指开发边界以内的城市集中建设区域及边界以外的生态底线区域,边界的规划期限设定也较长(图6-1)。

在实施措施方面,主要根据不同的分区采用两种措施。开发边界内的城市集中建设区主要依据土规及控规的相关要求进行管控,边界以外的生态底线区采取分类分区管控、逐步退出机制和置换补偿机制等措施。

(二)加速统筹型

加速统筹型模式是在保护生态的基础上,重点考虑城乡统筹发展。从保护要素角度看,这类城市在国家层面的生态重要性属于一般重要,其自身生态要素占城市市域面积的比重适中,介于50%~70%之间。从发展要素角度看,这类城市一般位于国家级城市群,城镇发展的速度较快,发展的趋势属于上升状态。城镇常驻人口的规模持续扩大,城市建成区的面积弹性较大。

&n�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号