| 【规划师论坛5】居民主观感受视角下的广州保障房住区空间共享 |

| 规划师杂志社 2017-09-20 10:52:00 |

| |

区居民主观感受的相关研究仍存在缺失。

保障房住区是国家近年来大规模建设的住区类型。在中央政府“自上而下”的行政命令下,保障性住房虽实现了住房数量的急剧增长,解决了部分中低收入居民的住房困难,但也引发了众多问题,包括普遍存在选址偏远、公共设施配套不足和交通可达性较差等困境,进而引发居住—就业不匹配、社会阶层隔离、情感冷漠、贫困集聚和社区犯罪等问题,加剧了居住空间分异 [38-39] 。这严重偏离了保障性住房政策的预期目标,而保障房住区的封闭性可能是重要原因。

关于保障房住区的中外文献集中于区位选址和空间布局、保障房的混合建设与居住的社会融合、居民对住区建成环境的满意度及其影响因素,以及制度层面的分析等方面,而关于住区封闭程度对居民生活品质的影响方面的文献尚是空白。基于对居住在不同开放程度的保障房住区的低收入居民对街区开放和空间共享的主观感受的研究,能深入了解居民对住区建成环境和空间共享的需求,能为国家实施街区制政策和保障房住区的规划建设和管理提供参考。

二 保障房住区居民对空间共享的主观感受评价

(一)案例住区简介

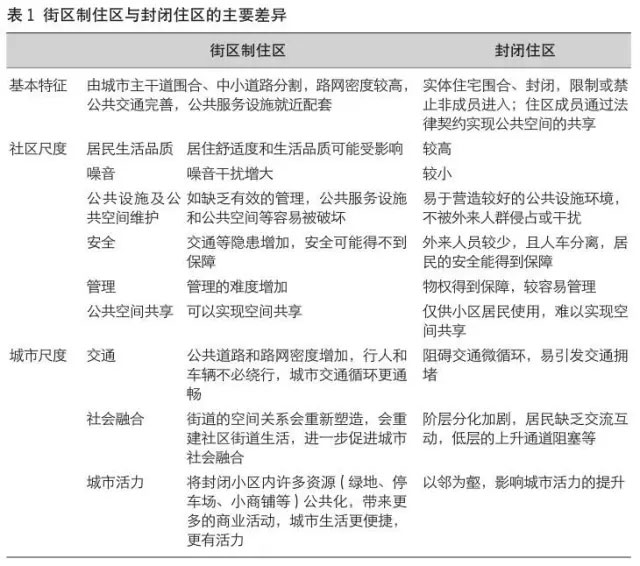

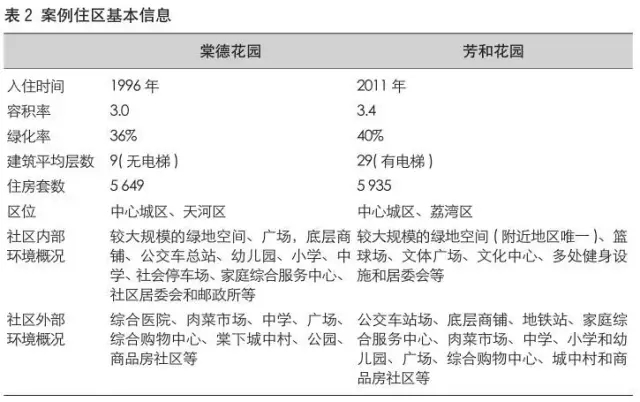

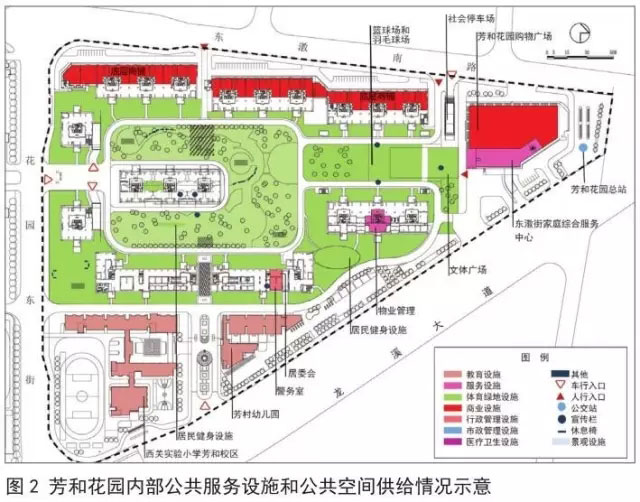

棠德花园与芳和花园均位于广州城市中心区,虽然都是政府提供、建设和管理的保障房住区,住户规模也相仿 (5600 ~ 6000 户 ),但两者在封闭程度上存在较显著的差异,前者是半封闭住区,部分实现了国家街区开放政策的要求,而后者是完全封闭住区。虽然两个保障房住区的建成时间存在差异,但内部建成环境相似,如都拥有宽敞的绿地和广场等公共空间,绿化率均在40%左右,其中棠德花园周边地区建筑密度较高,住区拥有附近唯一的大规模开敞空间,而芳和花园周边则有2个较大规模的广场。与芳和花园相比,棠德花园内部有较多类型的公共服务设施,可以实现日常生活的自给自足 ( 表 2,图 1,图 2)。值得关注的是,棠德花园不是完全封闭的住区,外来人员可以轻松进入小区,而且小区内布局有公交车站,部分实现了国家街区开放政策的要求,但小区内每栋楼的入口都有门禁,外来私家车辆也不能穿过小区;芳和花园是完全的封闭住区,外来人员难以进入小区,遍布小区的闭路电视监控更让侥幸进入的外来人“无所遁形”,而且每栋楼都有门禁,在大堂设有闭路电视系统监视进入的人员。

(二)研究设计

为进一步了解居民对住区空间共享的主观感受,笔者在 2015 年 5 ~ 7 月选择上述两个案例小区住户总数量 1%的住户 (60 户 ) 作为样本进行问卷调查,在棠德花园与芳和花园分别收集到有效问卷56份和58份,有效率分别为93.3% 和 96.7%。调查问卷的主要内容包括居民个人及家庭信息、对街区开放政策的了解情况、对街区开放政策和空间共享的益处与不便之处的主观态度及相关政策建议等,笔者使用五分制李克特量表来表征居民的主观感受。在调查过程中,笔者发现棠德花园约有半数的活动者为外来人员,而此指标在芳和花园不足10%。按照研究目标,这部分外来群体不在本次调查样本范围内。笔者进而在两个住区的问卷回答者中分别选取 15 个态度较认真的住户进行了半结构式访谈,以期深入了解居民主观感受背后的原因。

(三)居民主观感受评价及影响因素

01 居民对街区开放政策的了解程度

两个案例住区的居民均对国家街区开放政策不甚了解。①超过80%的棠德花园居民 (45 位 ) 对街区开放政策不了解或了解程度一般,他们并未觉察到政策对自己住区生活造成的潜在影响。在了解该项政策后,多数居民(95%)不赞成或非常不赞成自己的住区完全对外开放,特别是不赞成小区道路用做外来车辆通行的交通性道路。进一步访谈发现,居民认为住区已经对外来群体开放了,住区东北部也有公交线路通过,但现有的道路设计 ( 包括道路宽度、走向 ) 只适合生活,外来车辆的通行将对小区的安全造成极大的威胁,这将在下文进一步分析。②虽然仅有不足15%的芳和花园居民(8位)对该项政策十分了解,但所有调查居民在了解该政策后,均不赞成或非常不赞成该政策的实施,对居民访谈揭示虽然公交车辆的穿过会进一步方便出行,但居民非常担� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号