,通常认为“小街区、密路网”会对城市交通产生积极影响,发达的根状微循环系统可以疏解机动交通拥堵,缩小的空间尺度、连续性的空间和高密度的支路网可为发展步行与非机动交通创造有利条件。然而,有利不等于有实际效果。如果“小街区、密路网”的道路两侧没有足够宽的人行道,如果路权依然是机动车优先,非机动交通通行安全难以保证,那么这样的开放社区不但不利于慢行交通发展,反而会成为小汽车交通增长的助推器。

在既有的大型封闭社区中,通常都会考虑对步行和非机动交通采取一定的保护措施,对机动车通行有所限制 ( 如限速或限行 ),从而形成一个相对安全和安静的小环境,保护封闭社区内的空间环境品质,这也是很多居民反对社区开放的主要原因之一。尽管这些小环境基本只服务于内部人群,但是一个个封闭社区积少成多,对城市整体的空间环境品质的提升、保持一定的非机动交通出行比例,还是发挥了“蓄水池”的作用。近年来,随着城市机动车保有量的不断攀高,大型封闭社区给机动交通带来的副作用越来越明显,这是提倡社区开放的缘起。但是,如果只是从疏解机动交通考虑建设“小街区、密路网”,很可能事与愿违。一方面,短时间内的道路交通改善会激发更多的潜在购车人群购买、使用小汽车,机动车交通的需求增长和有限的城市道路供给之间的突出矛盾,仅通过提高后者的供给并不能从根本上缓解。从需求端发力,积极调整城市交通结构,以扶持替代小汽车交通的出行方式来满足不断增加的交通出行需求才是长效的解决方法。另一方面,既有封闭社区开放后,原本的内部道路便服务于城市机动交通,如此原封闭社区内相对安全和安静、适合慢行交通使用的小环境则被破坏了,社区的环境品质也将受到影响。

(三)辩证地看“小街区、密路网”的优缺点

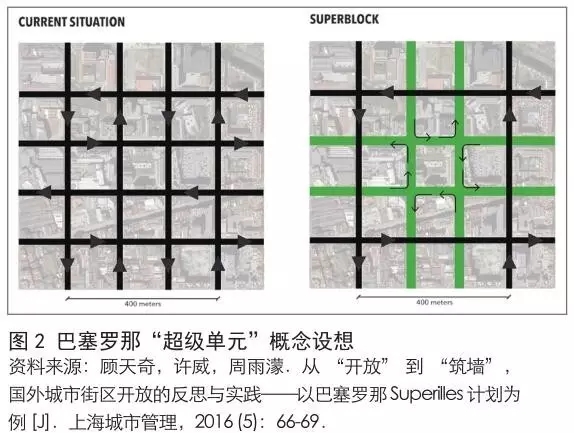

近期巴塞罗那的街区改造实践可以给规划师一个很好的提醒。“小街区、密路网”的开放布局虽然对巴塞罗那的机动交通有利,但是随着小汽车交通持续的增长,大量沿街住宅的居民,尤其是位于街道转角区域的居民,常年饱受机动车噪音和尾气的危害,开放街区在城市健康方面的缺陷引起了公众和规划师的关注。针对这一问题,巴塞罗那准备将“开放街区”改造成半封闭的“超级单元”( 图 2):每个“超级单元”由9 个原来的“小街区”组成,划入“超级单元”内部的道路将禁止非本地居民的过境交通通行,对本地居民的机动交通也采取限速等管制措施,以缓解机动交通对居住等城市功能的不利影响。

从我国现状建设情况看,我国一些大城市近年来兴建的城市综合体都不是封闭型街区,而采用了人车分流的空间设计,主要空间对步行和非机动交通是开放的,但对机动交通则采取较为严格的管制措施。这些街区已经成为城市公共活动非常活跃的地区,人性化的交通流线保证了这些街区的吸引力。

综上所述,“小街区、密路网”是把双刃剑,它既可以促进慢行交通发展和城市微循环,改善城市空间活力,也可能导致机动化程度进一步提高,而使城市环境品质下降。“开放”社区究竟是为车开放还是为人开放,将决定实际效果如何。

二 社区开放和路权共享

法国著名建筑规划师鲍赞巴克 (C.Portzamparc)在他负责的巴黎左岸规划中提出了“开放街坊”(Ilot Ouvert)的规划理念。针对以巴黎为代表的欧洲城市的围合式街坊布局,他尝试将街坊内部原先封闭的庭院开放出来,转化为促进人群交往和社会活动的积极空间。以人为本的思想贯穿了这一规划的始终。同样,我国的社区开放也应当优先考虑人的出行需求和活动需求,而不仅仅是考虑机动交通的疏解需求。在开放社区的交通规划中,树立以人为本的规划意识,摒弃车本位的交通规划方法,是关系我国城市开放社区成败的关键。

(一)从分离到共享

城市交通是由多种交通方式组成的复杂系统,其中以小汽车交通为代表的个体机动化交通所占的交通出行方式分担率一般为 20%~ 30%,这一比例明显低于步行和非机动交通两者所占的比例之和。但是在规划编制中,机动交通往往是关注点甚至是出发点;在日常城市管理和政府决策中,道路的机动交通拥堵作为一个显性的问题备受关注,而步行和非机动交通出行环境的退化及恶化却很少受到重视。尽管在规划中有针对不同交通方式的路权分配,但是实际的路权分配明显偏向机动交通,不少城市为了疏解机动交通拥堵问题,都压缩非机动车道。

在鼓励绿色低碳出行、维护社会公平正义的目标引导下,一些欧美国家的城市开始提出“完整街道”(Complete Street) 的设计理论,通过编�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号