nbsp; 2003 年以后的 10 多年来,中国城市规划进入了黄金时代,然而在这个过程中,政府取代了市场和公众,成为城市发展的主要力量,规划工作自然成为落实政治目标和建设口号的工具。土地财政的兴起以及政府对经济效率的片面追求,使城市的隐患越来越显现出来,规划开始失控、失去话语权,无法满足生态环境保护及居民便捷出行的需求;城市开始失去色彩,失去本来的模样。“拆墙”政策里所提的封闭居住的出现,无不与土地财政盛行、政府对地产商的依赖,以及大地块出让等密切相关。至此,城市规划工作已经出现了诸多不适应性。

在中国经济发展、城市发展的新时期,中央城市工作会议的召开及《意见》的出台,如同西方后现代主义的出现一样,《意见》中对市民需求多样性的关注,对城市设计价值观的提升,对历史文化保护的强调,对城市多样性的重塑,对街区活力的复活,对城市整治的重视,对适应信息时代智慧城市构建的提及……俨然昭示着中国已从大拆大建、无度扩张的城市规划管理时代进入了精明增长时代。

(三)启示

正如西方后现代主义的出现并非规划范式的断裂一样,《意见》的出台不是对之前规划工作的颠覆,也不是无视国情“拿来主义”式的创新,更不是对私权、物权的无视,而是随着中国发展环境的变化,市民生活、工作、游憩的诉求也发生了变化,种种城市矛盾层出不穷,使人们必须重新审视城市规划工作,总结出新的城市规划理论。因此,关于“街区开放”的政策,不要极端化和狭隘化地理解,应从规划技术角度出发研究街区开放的技术体系,是当下规划师所能做的也应该做的。

二 中国“街区制”的发展历程

(一)中国式封闭小区的形成及根源

中国式封闭小区经历了两个建设高峰期。第一个高峰期是在20世纪50年代新中国成立后,中国参考前苏联模式实行计划经济,“单位”全权负责就业组织安排、居住福利分房、生活计划供应。城市里各个独立的“单位”通过圈一块地,建一个集办公、生产、居住、后勤及各项生活服务于一体的大院子,作为福利提供给职工。如此便形成了大机关、大院校、大企业和大部队的大院制模式。而在居住区和路网的规划设计上,中国也借鉴了前苏联的规范标准,采用大尺度、大街区、低密度的规划布局模式,与大院制社会组织完全契合。到现在,因为历史延续性,单位大院仍然是国内许多城市空间的基本构成单元。据统计,光北京现存单位大院就有3700多座。

第二个高峰期是在 1998 年之后,随着住房制度的改革,国家取消福利分房制度,促使居民住宅货币化与私有化。一时间,房地产大热,封闭小区成了中国小区开发的主流形式,且越是高端的住宅区,其封闭性就越强。而从地方政府管理角度看,自 1994 年分税制改革以来,地方的财政收入占全国财政总收入的比重逐年走低,地方财力和事权严重不相匹配的状况日益严重。由于土地出让金作为政府性基金属地方政府财政预算外收入,很多地方政府产生了“土地财政依赖”,打着“经营城市”的口号大量征用集体土地,进行旧城拆迁改造,不断扩张城市规模,竭力发展城市建筑业和房地产业。

在此过程中,地方政府为快速获得土地出让金,也愿意出让大幅土地,这在一定程度上为封闭小区的建设提供了条件。

(二) 中国式封闭小区的问题

中国式封闭小区存在的问题有以下三个方面。

(1)城市微循环不畅,交通受阻。

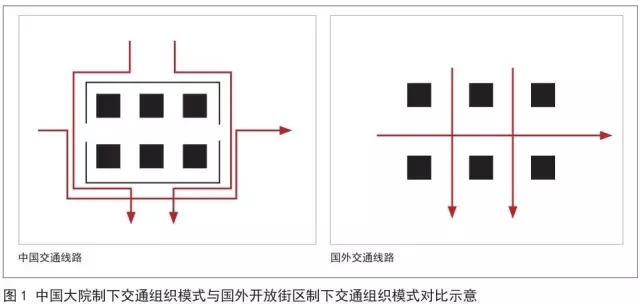

由于大院制的存在,城市空间被割裂(图1)。道路网络主干路的路宽不得不达到 800 ~ 1000m,甚至更宽;次干路、支路层级的缺失更是普遍,造成很多断头路、丁字路,导致大量的机动车交通流集中在主干路,造成长、短距离交通流混杂,调头、绕行交通流普遍存在,从而加剧了交通拥堵。

(2) 城市街道活力丧失,服务业发展受限。

中国式封闭小区院内楼宇的出入口大多面向社区内部开口,与街道之间的联系不强,只能满足内部居民居住、休闲,不利于服务业的发展。社区内部虽然存在部分服务设施,但是也与多元化的临街服务业差距较大。尤其在近期,北京为疏解非首都核心功能,开展了整治“拆墙打洞”的专项行动,关闭了市场自发形成的沿街居住底商,重新设置了围栏,对于街道活力的影响可谓“雪上加霜”。

(3) 城市公共服务空间�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号