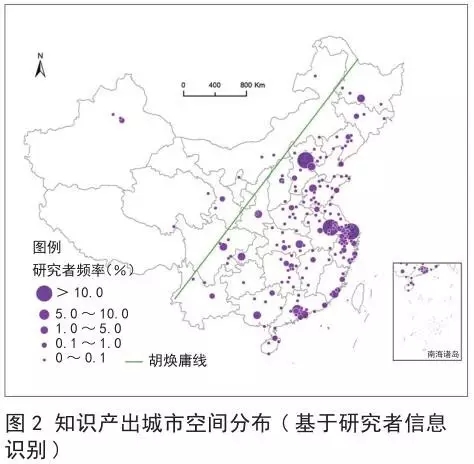

sp; 上海、北京为最主要的知识产出城市 ( 研究者所在城市 ),频率分别为18.6%、18.4%。研究者在空间分布上的东西差异显著,胡焕庸线以东,研究者的累计频率高达99.4%,其中上海周边识别出的中小城市数量较多、频次较高,北京周边识别出的中小城市较少,广州、深圳及其周边城市形成了次一级的研究者所在城市集中区域,除此之外,武汉、重庆也是拥有研究者较多的城市(图2)。而在西藏、青海和甘肃等西部省份,只有少数几个城市分布有规划研究者,且频次很低。

(二)知识消费不均衡

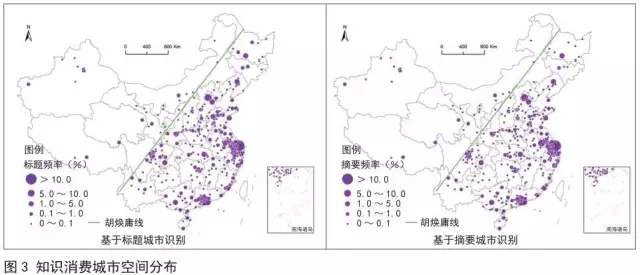

在标题识别出的332个城市中,上海频次最高,为449次,占到所有城市频次总和的12.0%,另有7个城市的频次达到100次以上,依次为广州(310次)、深圳(229次)、北京(205次)、南京(186次 )、武汉 (144 次 )、重庆 (135 次 ) 和杭州(118次)。标题识别出的332个城市及其对应频次占比在空间分布上东西差异依然显著,胡焕庸线以东,标题识别出的城市的累计频率高达97.9%。

在摘要识别出的322个城市中,有8 个城市的频次在 100 次以上,依次是上海(520次)、广州(368次)、北京(254次 )、深圳 (246 次 )、南京 (207 次 )、武汉(160次)、重庆(138次)和杭州(128次 ),这一结果与基于标题识别的结果基本相同。从全国区域看,摘要识别出的城市的分布特征与标题识别出的城市的分布特征一致,胡焕庸线以东,摘要识别出的城市的累计频率高达97.7%。

从标题和摘要识别出的城市的空间分布可知 ( 图 3),知识消费城市 ( 被研究城市 )出现了长三角和珠三角两个频次较高、城市较为密集的区域,其中以上海为中心的长三角区域的中心城市频次最高、周边城市数量最多、分布密度最大,说明上海有效带动了周边中小城市的相关城市规划研究;以广州为主中心、深圳为副中心的珠三角区域周边中小城市数量较多,说明这些中小城市分享了较多的研究机会。此外,北京的频次较高,但周边除天津外,识别出的中小城市数量少、频次低,在空间上没有形成规划研究的显著城市群分布;沿长江流域的南京、武汉和重庆也是高频次城市,但识别结果中重庆、武汉周边中小城市出现频次较低。

(三)时间序列分析

本次研究选取的期刊跨时 16 年(2000 ~ 2015 年 ),分为四个时间段,选取知识产出总数为前十位的城市和知识消费总数为前十位的城市 (按篇次排序 ),分析不同时间段内知识产出和消费比例的变化情况。

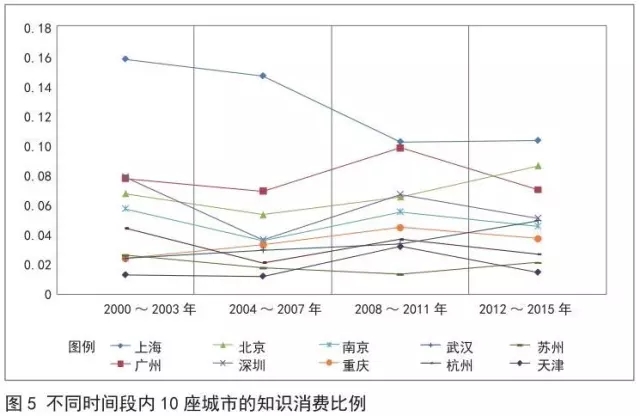

总体上,在这些城市中,知识产出比例较知识消费比例更稳定,特别是从2004~ 2007年这个时间段起,知识产出比例波动较小(图4,图5)。

上海、北京、南京和广州为城市规划知识产出的前四位城市,其中上海和北京在不同时间段内的知识产出比例不相上下,但无论在哪个时间段都明显高于南京,南京高于广州,而广州明显高于随后的城市。相比2000~2003年,2004~ 2007年北京和上海的知识产出比例有比较明显的下降,广州有较明显的上升,随后趋于稳定。武汉、杭州、深圳和重庆的知识产出比例在不同时间段比较接近,且略高于西安和哈尔滨。

上海是城市规划知识消费大市,且在不同时间段皆处于首位,但这种首位度明显在减弱。在知识消费前十的城市中,武汉是唯一消费比例稳定上升的城市。在2004~2007年和之后的时间段,北京的城市规划知识消费比例明显提升。

三 城市网络规律

城市网络是地理学研究的热点问题。由于行为主体的差异,城市网络类型也十分丰富,如企业网络、信息网络 、航空网络和知识网络。与传统的中国城市网络的主体不同,本文所述的城市网络的主体为知识网络,且这种网络联系可以从两个维度来考虑:规划知识的产出与消费联系,体现在研究者与被研究城市之间的联系;规划知识产出合作关系,蕴含于规划研究合作之中。

(一)知识产出—消费网络格局

知识产出—消费网络可分为两类:有向网络和无向网络。例如,北京学者研究上海城市问题和上海学者研究北京城市问题,若考虑�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号