nbsp; 古城以居住为主体功能,公共服务设施以为居民日常生活提供服务的设施为主。但门禁社区使部分公共服务设施内部化或半内部化,居民更依赖小区物业的服务,其社会活动脱离社区居委会或街道办事处,缺乏与老住区的有效沟通。老住区居民以弱势群体为主,相对容易接受居委会在管理和服务供给方面的主动介入,以选举代表人的形式参与居委会的重要会议和社区活动。但在具体操作过程中,强势利益集团利用优势条件使政府政策产生倾斜并从中获利,居民因对中间结果的认知不足和利益表达渠道有限而处于弱势地位,不利于信任建立和认知共享。

此外,近年来为缓解交通和人口压力,城市政府将古城优质的教育、医疗资源外迁,着重整治城市环境,修缮文化设施。以文化遗产为基础,以新的商业、文化功能开发为核心的时尚单元陆续出现,重塑了街区个性化的形象,其多数紧邻历史保护片区,有些是以文保建筑、控保建筑作为载体进行改造的,如桃花坞、平江路、十全街和观前街等文化商业片区。然而,古城的文保建筑、控保建筑布局分散,规模不大,仅仅依赖政府和有限的社会力量,难以充分挖掘和利用文化资源的价值,同时许多历史保护建筑的产权关系、利益分配问题错综复杂,实施主体在开发中未能完全从公众的立场出发,使原本应服务于公众的公共设施在现实中被少部分人独占。

二 基于共生理念的苏州古城保护与发展思路

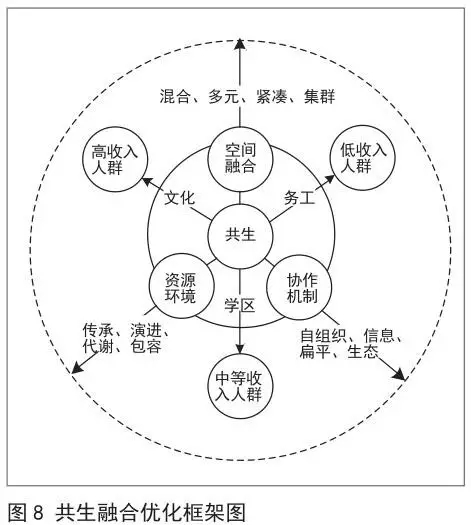

当前,城乡规划越来越注重可持续发展,实现古城的融合共生极为必要。共生城市具有以内部基因传承、自演进和新陈代谢为主要功能且包容异质文化的社会资源环境,具有功能混合、紧凑布局、多元融合和组团集群式的空间结构,具有以信息化服务为主动力、以生态文明为依托的协作管理机制。针对古城绅士化过程中存在的问题,可结合共生理念,合理配置公共服务设施,使多方利益主体共享服务,改善社会结构失衡的情况;通过空间功能结构的融合,使居住空间由分异向共存共荣转变;以信息化的沟通平台为媒介,促进不同阶层和集团间的信息联动,构建社会生态服务网络,加强阶层依存关系和社会联系,实现多方共赢(图8)。

(一)共享 — 传承与包容

在传承内部基因的地方文化的同时包容异质文化是共生理念的要义。古城的原住民是使地方传统文化得以传承的重要内部基因,尤其是历史街区中的老年原住民,保留着对古城历史文化的记忆。因此,古城应充分注重原住民的保有率,关怀老年人口,鼓励他们参与社会活动,弘扬传统文化,维系古城原真的社会结构,构建和谐的家庭关系和邻里关系,进而使社区资本得到挖掘,社会各阶层间的信息得到流通,形成良性的依存关系。同时,对于优质的社会基础服务设施,古城应寻求具有多重选择性的共享形式将其保留而非强制迁走,以维持原住民的生活品质,吸引中等收入的常住人口回流;以文化商业设施的多维度升级作为催化手段,促进中等收入人群共享古城文化,并对古城部分外来的收入较低、文化水平不高的流动性人口进行新陈代谢式的置换,进而形成系统内部组成要素的自演进。

(二)共荣 — 多元与紧凑

共生理念强调要素间的协调共存和组团集群式的空间结构,而非实施严格的功能分区和机械式的一刀切除。面对古城空间碎片化的现状,对其的整合不应仅局限在小范围内,也不应强行对空间进行合并,而是提倡在相对完整的区域内,促进各住区的联系和信息流通。古城可基于多类型住区,以“大混合、小聚居”的模式引导空间结构的调整,实现住区的整体协调,以功能复合的街坊单元形成各自独立但相互依赖的共生关系,以多元住区组团混合构成基本聚居单元,从而整合空间,紧凑布局,形成共荣发展的局面。

(三)共赢 — 联动与依存

社会—空间的互动反馈在共生城市中是以自组织、自演进为发展基础的高度共生,以扁平化的协作治理平台为中介,促进社会结构的和谐稳定,通过社会资源的调整来维护空间结构的动态平衡,最终形成联动反馈的生态网络。古城可基于该理念适度开放居住区公共空间,重构公共空间体系,推动住区的融合;优化公共服务设施水平,增强各层级公共服务设施的联系,鼓励社会各阶层人士的交流,实现合作共赢。

三 苏州古城保护与发展实践

哈肯认为,各种要素互相配合、协同,将集聚多种力量形成新功能,新功能产生的效应优于各功能�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号